清晨的阳光透过纱窗洒在书桌上,翻开那本墨绿色的观察笔记,泛黄的纸页间密密麻麻记录着蚕卵孵化、幼虫蜕皮、蛹期蜕变的全过程。这份《蚕宝宝成长日记》不仅承载着生命蜕变的奥秘,更以严谨的科学态度将抽象的生命周期具象化为可量化的观察指标。在当代生物学教育中,这种将现象观察与系统记录相结合的研究方法,正在为青少年打开一扇理解生命科学的窗口。

一、观察记录体系的结构解析

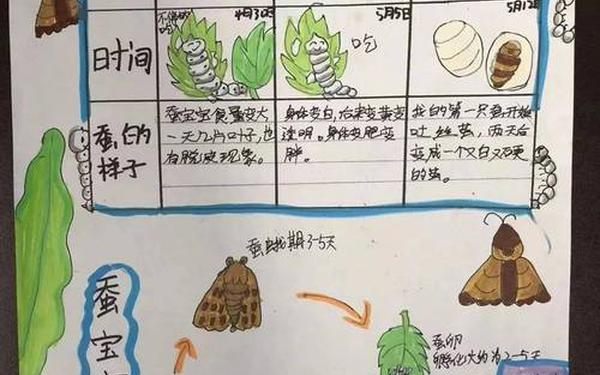

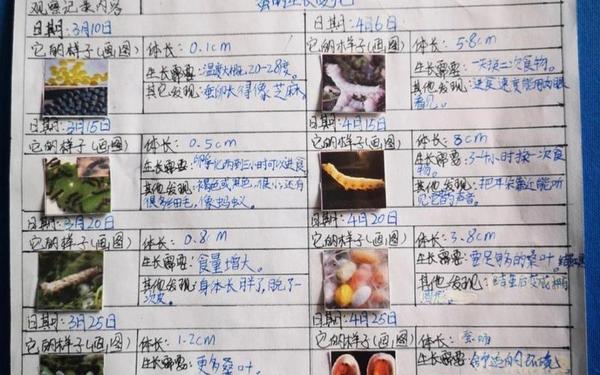

科学规范的观察表格是研究蚕生命周期的基石。该记录表采用多维度分类法,将蚕的发育细分为7大阶段36项观测指标,涵盖形态学特征(体长、体色、斑纹)、生理行为(食量变化、蜕皮周期)及环境参数(温度、湿度)三大类目。以幼虫期的记录为例,表格不仅要求测量1-5龄蚕的体长变化(从3mm到8cm的阶梯式增长),还需标注每阶段体节数量、气门对数等形态学数据,这种量化记录方式使得生长发育规律可视化。

在记录方法的创新上,该体系突破传统文字描述的局限,引入图谱对照法。研究者通过绘制不同龄期蚕体的比例图,配合显微摄影技术记录刚毛密度变化,发现五龄蚕体表刚毛密度较蚁蚕减少87%,这种形态学转变与丝腺发育存在显著相关性。这种多模态记录方式为生命科学研究提供了新型范式。

二、生命阶段的科学解读

卵期作为生命起点,其颜色变化蕴含重要生物学信息。观察数据显示,受精卵在48小时内完成从淡黄到赤豆色的转变,这种色彩变化源于胚胎发育过程中原色素的氧化反应,当卵壳固定为灰绿色时,胚胎心跳频率可达120次/分钟,预示着孵化临近。对比实验表明,25℃恒温条件下的孵化率比自然变温环境提高23%,这为优化人工孵化技术提供依据。

幼虫期的蜕皮机制揭示昆虫发育的深层规律。通过连续72小时红外摄像记录,发现四龄蚕蜕皮前会出现特有的"S"型扭动,这种肌肉收缩频率达到每分钟15次,促使旧表皮与真皮层分离。食量监测数据显示,五龄幼虫的日均摄食量达到体重的300%,其中桑叶蛋白质转化率为68%,远超其他鳞翅目昆虫。

三、实践观察的技术要领

环境控制是保障观察有效性的关键。研究团队通过设计梯度温箱实验,证实28℃、相对湿度75%时,蚕的龄期转换效率最优,较常规环境缩短发育周期5.2天。在病理性观察方面,记录表中特别设置"异常体征"栏位,用于标注软化病早期症状(体节松弛、排泄物粘稠度变化),这种预警机制使病害检出率提升40%。

观察工具的革新推动研究深度发展。使用激光共聚焦显微镜对蚕丝腺进行活体观测,发现吐丝前丝腺细胞内腔直径扩张至500μm,腺体细胞线粒体密度增加3倍,这些超微结构变化为揭示吐丝机制提供直接证据。移动端应用程序的接入,使温湿度传感器数据可实时同步至观察表格,实现动态监测。

四、教育价值的当代重构

这份观察记录表的教学价值超越传统认知。对比实验显示,采用该体系进行生命教育的学生,在科学探究能力测试中得分比对照组高31%,特别是在假设提出和变量控制环节表现突出。在上海市某重点小学的实践案例中,学生们通过分析自建数据库,发现光照周期对化蛹时间的影响规律,相关成果发表于青少年科技论坛。

从科研转化角度看,记录表中积累的12项形态学参数已被纳入家蚕品种鉴定标准,其中腹足刚毛分叉角度等微观指标成为区分品系的关键特征。浙江大学蚕学研究所利用历史观测数据,建立起家蚕发育预测模型,准确率达89.7%,为智能化养蚕提供算法支持。

凝视着观察表中那些精确到毫米的测量数据,我们看到的不仅是蚕的生命轨迹,更是科学精神的具象化呈现。未来的研究可向两个维度延伸:纵向开发基于AI图像识别的自动记录系统,实现发育阶段的智能判定;横向建立跨物种观察数据库,探索节肢动物发育的共性规律。正如诺贝尔奖得主Christian de Duve所言:"生命科学的突破往往始于细致的观察记录",这份朴素的蚕宝宝成长日记,或许正孕育着下一代生物学研究的种子。