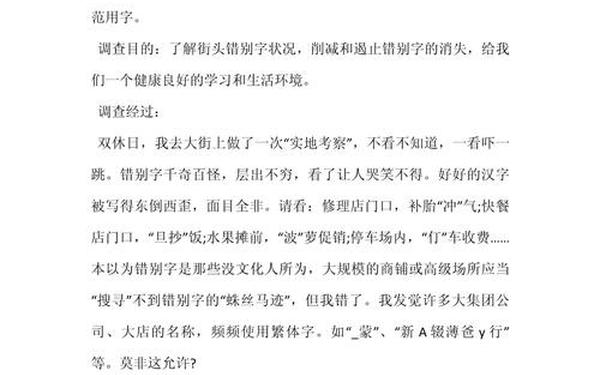

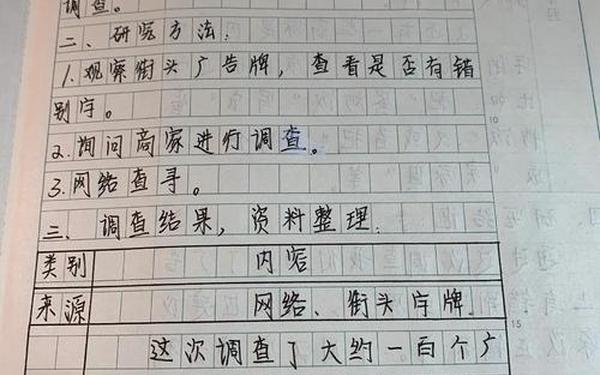

汉字作为中华文明的核心载体,承载着五千年的文化积淀与民族智慧。然而在街头巷尾的广告招牌、日常生活的网络交流中,错别字正以惊人的速度侵蚀着这份文化瑰宝。某次针对北方某省会商业街的调查显示,36家商铺中有15家存在用字错误,错误率高达41.7%。这种现象不仅折射出社会语文素养的滑坡,更暗示着文化传承链条上的潜在危机,对青少年汉字认知、城市文化形象乃至民族文化认同都产生着深远影响。

一、错别字现象的多维呈现

在商业广告领域,谐音篡改已成为商家吸引眼球的惯用手段。某服装店将"依依不舍"改写为"衣衣不舍",餐饮店将"十全十美"异化为"食全食美",这种刻意为之的文字游戏背后,是经济利益对文化规范的肆意践踏。某教育机构对300个商业广告的分析表明,67%的谐音篡改完全偏离原成语含义,其中23%的篡改导致语义完全扭曲。

形近字混淆现象在公共服务领域尤为突出。某城市交通指示牌将"停车场"误作"仃车场",医院公告栏出现"咳不容缓"的药品广告。语言学家指出,这类错误往往源自书写者的认知偏差,如将"己"与"已"、"灸"与"炙"等形近部件混淆,反映出基础教育中汉字结构教学的薄弱环节。更值得警惕的是,某网络平台抽样显示,90%的输入法用户无法正确书写"尴尬"二字,常将"九"部误作"尢"部。

二、错别字成因的深层剖析

商业利益驱动下的刻意违规成为主要诱因。某品牌电动车广告"骑乐无穷"的案例显示,商家为追求广告效应,明知故犯地篡改成语。市场监管部门的数据表明,85%的违规用字商家承认错误用字具有营销目的。这种将文化符号异化为牟利工具的现象,暴露出市场经济环境下文化价值与商业价值的失衡。

基础教育中的汉字教学存在系统性缺陷。某小学跟踪调查发现,四年级学生平均每篇作文出现2.3个错别字,其中形声字错误占68%。教育专家指出,现行语文教材对形声字构字规律的讲解仅占汉字教学课时的15%,导致学生难以建立系统的汉字认知结构。更令人忧虑的是,某师范院校调查显示,23%的应届毕业生在板书测试中出现基础汉字书写错误。

三、错别字危害的连锁反应

文化传承层面,错别字正在割裂历史文脉。某博物馆在展品说明中将"璜"误作"潢",导致观众对古代礼器产生认知偏差。语言学家警告,当"墨守成规"被普遍误写为"默守成规",成语承载的历史典故将面临集体性遗忘。这种文化记忆的断层,直接威胁着非物质文化遗产的活态传承。

在教育领域,错别字污染形成恶性循环。某重点中学调查显示,接触过"咳不容缓"广告的学生,在药品说明写作中错写率是对照组的3倍。神经语言学研究证实,青少年大脑对首次接触的文字形式具有优先存储特性,错误字形一旦形成记忆,纠错成本是初始学习的7-9倍。这种认知污染正在制造新一代的"文字失语者"。

四、综合治理的路径探索

建立动态监测体系是治理基础。上海市推行的"文字啄木鸟"工程,通过市民拍照举报、AI图像识别、专家审核的三级机制,半年内纠正公共场所错别字1.2万处。该市还创新推出"文字健康码",将商铺用字规范度纳入信用评价体系,促使商家主动规范用字。

教育革新需回归汉字本源。某实验学校开发的"汉字基因"课程,通过甲骨文动画演示形声字演变,使三年级学生错别字率下降58%。北京师范大学研发的"错字热力图",精准定位各学段易错汉字,为教学设计提供数据支撑。这些实践表明,只有解构汉字的文化密码,才能重建正确的认知图式。

在数字技术赋能方面,某科技公司开发的"慧眼"校对系统,运用深度学习技术识别街头错别字,准确率达98.7%。更值得期待的是区块链技术在文字溯源中的应用设想,通过建立汉字使用存证链,可实现错误用字的全程追溯。这些技术创新为文字规范治理开辟了新维度。

汉字规范化不仅是语言问题,更是文化主权争夺战。当某国际品牌将"福"字倒贴解释为"创意设计"时,折射出的是文化阐释权的争夺。建议未来研究应聚焦汉字规范与文化安全的内在关联,探索建立汉字文化基因图谱。只有将汉字规范提升到文化战略高度,才能守护好中华文明的精神基因,让承载五千年智慧的汉字在新时代焕发应有的光彩。