在中国近现代农业史上,袁隆平院士犹如一座永不熄灭的灯塔。这位被誉为“杂交水稻之父”的科学家,用一粒种子改写了人类对抗饥饿的历史篇章。童年亲历战乱时期的饥荒惨景,让“让所有人远离饥饿”的信念如同基因般深植于他的血脉。1961年那株鹤立鸡群的天然杂交稻,点燃了他探索水稻杂种优势的星火,从此开启了长达半个世纪的科研长征。

在传统遗传学理论断言水稻无法实现杂种优势的学术壁垒前,袁隆平以非凡的科学勇气提出“三系配套”理论。他带领团队如同候鸟迁徙般辗转云南、海南等地,终于在1970年发现具有雄性不育特征的“野败”野生稻,这项被誉为“东方魔稻”的发现,使杂交水稻研究实现从0到1的突破。1986年提出的“三系法向一系法迈进”战略构想,更是将水稻育种推向“由繁至简而效率倍增”的新维度,仅2000年至2014年间,超级稻亩产实现700公斤到1000公斤的三级跨越。

国际学术界将这项成就与四大发明相提并论,不仅因其创造了亩产奇迹,更因其颠覆了经典遗传学认知。诺贝尔奖得主彼得·杜赫提评价:“如果有农业诺贝尔奖,袁隆平早已实至名归。”这种突破性创新,源于他“时刻准备推翻自己”的科研态度。当两系法杂交稻大面积推广时,他公开自揭其短:“前劲有余,后劲不足”,这种清醒的自我批判精神,成为持续攀登科学高峰的核心动力。

二、从洞庭湖畔到世界粮仓的全球贡献

袁隆平的科研突破超越了国界,构建起人类命运共同体的粮食安全网。1979年,1.5公斤杂交稻种漂洋过海抵达美国,开启了中国农业技术走向世界的序幕。在菲律宾,杂交水稻种植面积突破37万公顷,单产提升80%;在非洲马达加斯加,中国专家团队手把手传授技术,将当地水稻产量从每公顷3吨提升至10吨,国徽图案因此增添稻穗元素。这种“授人以渔”的技术转移模式,使全球40多个国家超过800万公顷土地绽放杂交水稻的奇迹。

这项“第二次绿色革命”的经济价值难以估量:我国累计推广杂交水稻90亿亩,增产稻谷9000亿公斤,相当于多养活1.5亿人口;全球范围内,每公顷增产1.5吨的效益,让1500万农民摆脱贫困。更为深远的是,它打破了“谁来养活中国”的西方质疑,正如美国农业经济学家帕尔伯格所言:“袁隆平为世界争取到应对粮食危机的时间窗口。”

在国际科技合作领域,袁隆平展现出大国科学家的胸襟。他主持的16个单位联合攻关项目,培养出300余名跨国农业专家;在联合国粮农组织技术交流会上,他坚持用各国语言讲解技术细节,这种开放共享的科研,使杂交水稻成为最具亲和力的“中国名片”。

三、从田间地头到精神丰碑的价值传承

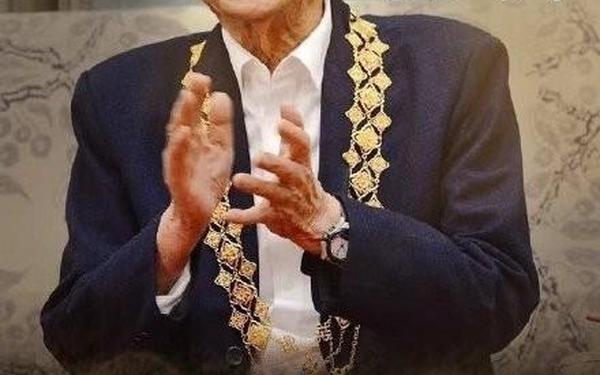

褪去“共和国勋章”获得者的光环,袁隆平始终保持着“农民科学家”的本色。90岁高龄时仍坚持每周三次下田观察,白衬衫配草帽的装束成为他最鲜明的标识。这种“把论文写在大地上”的实践精神,体现在他对科研仪器的独特理解:“最精密的仪器是眼睛,最好的实验室在稻田”。当获得国家特等发明奖时,他将奖金全数投入科研基金;面对千亿元身价的估算,他淡然回应:“钱是要用的,但不是用来炫耀的。”

在精神传承层面,袁隆平构建起独特的科学家精神谱系。他要求团队“像种子那样扎根泥土”,在海南育种基地,年轻科研人员必须通过“插秧合格率考核”才能操作精密仪器。这种“手上有泥,心中有梦”的培养理念,塑造出三代杂交水稻科研梯队。中国科学院院士高福评价:“袁老用毕生实践诠释了什么是把国家需求作为科研选题的最高标准。”

四、从禾下乘凉梦到永续发展的未来愿景

在生命最后十年,袁隆平将目光投向更辽阔的科研疆域。第三代杂交水稻技术突破生殖隔离限制,实现“不育系育性智能调控”;耐盐碱水稻在青岛基地创下亩产600公斤纪录,向1亿亩盐碱地要粮的构想渐成现实。他提出的“种三产四”工程(种三亩田产四亩粮),正在向节肥30%、减药40%的生态目标进化。

这些创新蕴含着对未来农业的前瞻思考:通过分子设计育种技术,将光合作用效率提升30%;借助数字农业系统,构建全球水稻生长模型。正如他在90岁生日时许愿:“希望青年科学家接续探索,让杂交水稻服务人类命运共同体。” 联合国世界粮食计划署建议,将杂交水稻技术纳入南南合作核心项目,这恰是对袁隆平精神的最好延续。

(总结)袁隆平院士用一粒种子改写了人类文明进程,他的科研人生昭示着:真正的科学家精神,既要仰望星空探求真理,更要脚踏大地造福苍生。在粮食安全依然严峻的今天,我们更需要继承这种“永不止步的创新精神”与“兼济天下的人文情怀”,让杂交水稻的奇迹在数字农业时代续写新篇。正如他留给世界的最后嘱托:“人就像种子,要做一粒好种子”,这粒种子孕育的,既是养活亿万的稻穗,更是永续发展的文明火种。