在庄子的哲学体系中,"朴素而天下莫能与之争美"的论断,将朴素提升到美学与的双重高度。这种对纯粹性的追求,不仅体现在古代文人的生活方式中,更深深根植于中华文化的基因序列。当我们以语言为棱镜观察"朴素"的语义场时,其近义词与反义词构成的复杂光谱,折射出文明演进中的价值碰撞。从《淮南子》的"纯粹朴素"到当代社会的消费主义浪潮,这个词汇的语义张力始终在解构与重构中保持着动态平衡。

一、词义解析与语义网络

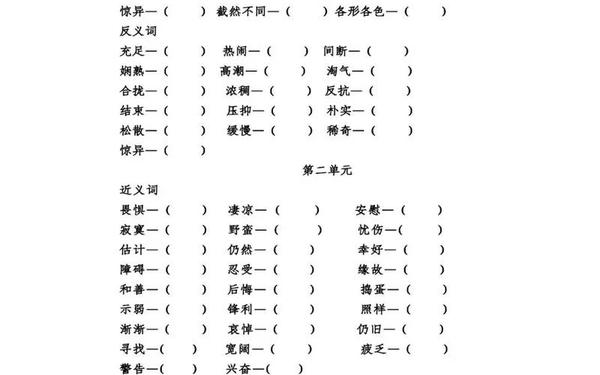

在《说文解字》的体系里,"朴"字本义为未雕琢的原木,"素"则为未染的生绢,二者组合形成"未经人工修饰的自然状态"这一核心语义。现代汉语词典将"朴素"定义为"质朴无华,不事雕琢",其近义词谱系包括质朴、朴实、俭约等概念。如《后汉书》记载马皇后"车骑朴素,无金银之饰",此处朴素既指物质层面的简朴,又暗含道德品性的纯粹。

反义词系统则呈现多维度的对立结构:在美学维度,"华丽""绮丽"形成视觉冲击力的对抗;在价值维度,"奢侈""奢华"构成消费的悖反;在人格维度,"浮夸""虚伪"则形成道德镜像。这种语义对立并非绝对,正如《玉壶清话》记载谢泌"深慕虚无,朴素恬简",其反义词"浮华"就兼具物质与精神的双重否定意味。

二、语言哲学视角的二元对立

在索绪尔的符号学理论中,"朴素"作为能指,其与"奢华"等反义词的所指关系,本质上是社会共识的产物。维特根斯坦的语言游戏说更揭示出,这些对立词汇的使用规则受制于特定生活形式。例如在计划经济时代,"朴素"常与"艰苦奋斗"的政治话语绑定,而市场经济下则更多与"简约生活"的消费理念关联。

可能世界语义学为理解这种对立提供了新维度。在现实世界中,"朴素"指向具体的物质状态;在可能世界中,它则成为价值判断的标尺。正如克里普克指出的,专名在可能世界中的指称具有严格性,但"朴素"作为谓词形容词,其语义边界在不同可能世界中具有弹性。这种弹性使得"衣着朴素"在魏晋时期可能指粗麻短褐,在当代则可能指优衣库的基础款。

三、文化维度中的价值嬗变

儒家传统将朴素纳入礼制框架,《礼记》规定"士人衣褐"的着装规范,通过物质形态的约束达成道德教化。这种文化编码在宋代达到高峰,范仲淹"惟朴素而是守"的论述,将简朴生活提升为士大夫的精神标识。但明代中后期商品经济的发展,催生了"竞相奢靡"的社会风尚,张岱《陶庵梦忆》记载的服饰变迁,正是朴素价值观遭遇挑战的鲜活例证。

当代消费主义重构了朴素的反义词系统。"轻奢""高定"等新词汇的诞生,折射出符号消费时代的特征。鲍德里亚在《消费社会》中揭示的"符号价值"理论,恰可解释为何iPhone的极简设计反而成为身份象征——这里"朴素"已异化为新的消费符号,与其原初语义形成悖论性共存。

四、心理学视阈下的认知图式

认知语言学的研究表明,"朴素"及其反义词在心理词典中构成原型范畴。罗施的典型性理论发现,当被试判断"哪些特征属于朴素"时,"棉麻材质""单色系"等属性具有高典型性,而"手工制作"等边缘特征则存在文化差异。这种认知图式直接影响价值判断,实验显示看到朴素着装者照片的被试,在后续测试中更倾向做出利他选择。

神经美学研究为这种对立提供了生物学解释。当受试者观看朴素设计与奢华设计时,fMRI显示前者主要激活前额叶皮层(理性决策区),后者则显著激活伏隔核(奖赏中枢)。这暗示着朴素认知可能与延迟满足能力相关,而奢华刺激更易引发即时快感。这种神经机制的差异,或可解释为何朴素生活方式需要更强的自我调控能力。

回望"朴素"的语义疆域,其近义词与反义词构成的张力场,本质上是人类文明在物质与精神、约束与解放、传统与现代之间的永恒博弈。未来的研究可沿三个方向深入:跨文化比较视角下的语义场差异研究,认知神经科学层面的价值判断机制解析,以及数字经济时代符号异化的追踪观察。在算法推荐塑造认知范式的今天,重审"朴素"的语义本质,或许能为抵御消费主义侵蚀提供语言学意义的解药。