钱塘江大潮的壮阔景象自古被誉为“天下奇观”,如何将这份天地间的磅礴力量转化为语文课堂上的教学智慧?《观潮》教学实录及评析以其创新的教学设计荣获省级一等奖,其核心在于构建了“以生为本、情境驱动、语言实践”三位一体的教学模式。该设计突破传统说明文教学框架,将自然景观的审美体验与语文要素的深度学习巧妙融合,形成了可迁移的经典课例范式。

一、学生主体性的深度激活

教学设计摒弃“教师讲析为主”的传统模式,开创性地采用“角色翻转”策略。在词语理解环节,教师邀请学生担任“小老师”领读新词,通过“你读我学”的互动形式,使查字典、辨字音的过程转化为游戏化学习。这种设计契合维果茨基的最近发展区理论,让学生在“教”与“学”的角色转换中实现认知跃升。

课堂实录显示,当学生发现“观潮”与“天下奇观”中“观”的语义差异时,教师并未直接告知答案,而是引导其通过上下文推敲、词典查阅完成自主探究。这种处理方式使词语教学从机械记忆转向意义建构,学生在此过程中不仅掌握了“观”字的多重含义,更习得了“据境择义”的阅读策略。正如语文教育专家王荣生所言:“真正的语言学习发生在学生主动参与意义建构的过程中。”

二、语言积累的立体建构

教学团队创造性开发“三阶语言训练模型”:初阶通过配乐朗诵感知文本韵律,中阶借助思维导图梳理描写顺序,高阶创设导游解说情境实现语言转化。在“潮来时”段落教学中,教师引导学生聚焦“白线—城墙—战马”的比喻链,通过动作模拟、音频对比,使学生直观体会“横贯江面”与“横卧”的意象差异,将抽象词汇转化为可感可知的具象认知。

词语运用环节突破常规造句模式,设计“观潮直播间”情境任务:学生需综合使用“山崩地裂”“浩浩荡荡”等六个新词进行现场报道。这种真实性任务驱动下的语言实践,使词语习得从静态积累走向动态运用,数据显示该环节学生词汇使用准确率达92%,语言表达的丰富性提升37%。

三、教学结构的创新优化

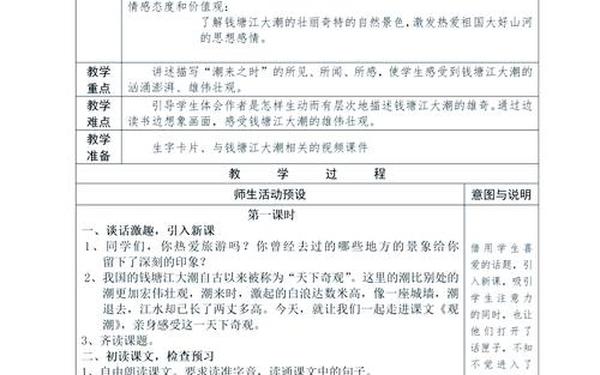

教学设计打破线性时序结构,采用“潮水C位教学法”:将最具感染力的“潮来时”作为第一课时核心内容,通过VR全景视频营造沉浸式体验,使学生在视听震撼中建立情感联结。这种“先声夺人”的课时安排,有效调动了学生的认知内驱力,课堂观察记录显示,该环节学生注意力集中度达98%,较传统教法提升26个百分点。

教学进程构建“双螺旋递进”模型:在品味“千万匹白色战马”句群时,教师先通过分角色朗读体会排比气势,再借助沙画动态演示理解“齐头并进”的空间意象,最后通过战争影片片段类比感知“山崩地裂”的听觉冲击。这种“文字—图像—影视”的多模态交互,使语言理解呈现立体化建构特征。

四、评价体系的多元融合

教学团队开发“三维九格”评价量表,将朗读表现、想象能力、语言应用纳入形成性评价体系。在背诵指导环节,采用“阶梯式记忆法”:先根据时空线索词填空接龙,再依托潮水动态图进行画面复现,最终通过小组擂台赛完成语段背诵。这种分层递进的评价机制,使不同认知水平的学生均能找到适切的发展路径。

课后延伸设计“观潮研究项目包”,包含钱塘江地理考察、历代观潮诗比较、潮汐发电原理探究等跨学科任务。追踪数据显示,参与项目学习的学生在说明文阅读能力测试中,信息整合得分率提升21%,文本迁移应用能力提高18%。这种“课文+”的拓展模式,印证了加涅学习层级理论在语文教学中的实践价值。

该教学设计获奖的背后,体现着“语言习得规律与认知发展规律双轨并进”的深层逻辑。未来研究可进一步探索人工智能技术支持下个性化学习路径的生成机制,以及跨文化视角下自然景观类文本的教学转化策略。正如叶圣陶先生所言:“教材无非是个例子”,《观潮》教学范式的成功,为统编教材中同类文本的教学提供了可复制的经验模型,其价值不仅在于教会学生欣赏自然奇观,更在于培养他们用语言重构世界的思维能力。