苏轼《记承天寺夜游》

原文

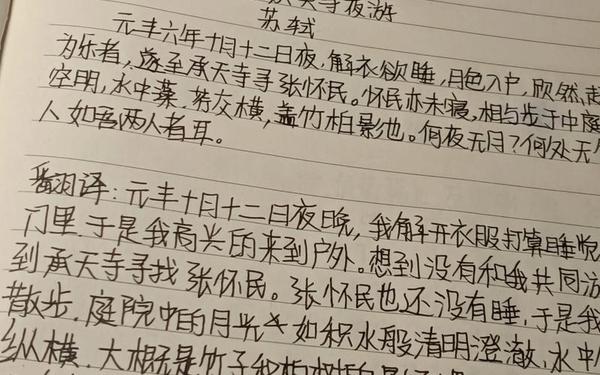

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译文

元丰六年十月十二日夜晚,(我)正要脱衣睡觉,忽见月光透过门扉洒入屋内,便欣喜地起身出门。想到无人共享此景,于是前往承天寺寻找张怀民。张怀民也未入睡,我们便一同在庭院中散步。月光下的庭院宛如一池澄澈的积水,水中藻荇交错,实则是竹柏的影子。哪一夜没有明月?何处没有竹柏?只是缺少像我们这般闲适的人罢了。

(参考网页:)

背景与情感

苏轼被贬黄州四年,以“闲人”自嘲,表面写月夜清景,实则暗含对仕途失意的豁达。文中“闲人”既指被贬后的清闲身份,也体现超脱名利的胸怀。

陶弘景《答谢中书书》

原文

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

译文

山川的壮美,自古以来为文人共赏。巍峨山峰直入云霄,清澈溪流一览无底。两岸石壁色彩斑斓,青林翠竹四季常青。晨雾将散时,猿鸟啼鸣此起彼伏;夕阳欲落时,水中游鱼竞相跃起。这真是人间的仙境!自谢灵运之后,再无人能领略此般奇景了。

(参考网页:)

背景与情感

陶弘景隐居山林,借山水之美抒发对自然的热爱与隐逸之志。文中“欲界之仙都”暗喻超脱尘世的理想境界,表达对谢灵运等高士的追慕。

两篇对比

1. 主题

2. 语言风格

3. 情感内核

如需进一步解析或对比,可参考具体注释及背景资料。