作为知识密集型机构,设计院的核心竞争力建立在资质合规性与技术责任体系之上。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》,设计院需在资质许可范围内开展业务,并建立完整的技术责任链条。例如,在人员资质管理上,设计院通常实行注册工程师负责制,要求工程主持人必须由注册建筑师或注册结构工程师担任,且注册人员不得跨单位执业,这一制度有效保障了设计成果的合法性。某省级水利设计院的实践显示,通过建立“项目负责人—专业负责人—校审人员”三级质量管控体系,施工图设计错误率降低42%。

技术责任体系还需与执业风险防控相结合。当前主流设计院普遍采用“终身负责制”,要求设计文件必须由本人亲笔签署真实姓名,禁止代签或冒用资质。这种实名追溯机制不仅强化了技术人员的责任意识,更在法律层面形成了完整的证据链条。上海某甲级设计院引入BIM协同设计平台后,所有设计变更均需通过电子签章系统留痕,使质量追溯效率提升60%。

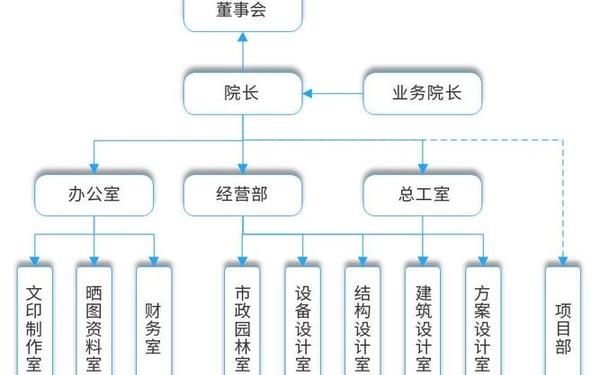

二、项目化组织架构设计

现代设计院的组织架构正从传统的职能制向矩阵制转型。研究显示,超过70%的省级设计院采用“专业所+项目组”的矩阵结构,这种模式既能保持专业深度,又能提升项目响应速度。例如中国电子工程设计院建立的“区域事业部+业务中心”架构,在粤港澳大湾区等重点区域设置属地化分部,同时保留建筑、结构等专业所,实现了市场前端与技术支持的高效协同。

但矩阵式管理也面临双重指挥的挑战。某交通设计院的案例表明,当项目总监与专业所长的权责划分不清时,设计人员的工作负荷可能增加30%。对此,铁道第三勘察设计院创新采用“虚拟利润中心”模式,通过内部市场化结算机制,使项目组与专业所形成契约关系,成功将设计周期压缩15%。数字化转型背景下,头部设计院开始试行“云平台+敏捷团队”组织,如某民营设计集团通过云端资源池动态调配全国设计师,使人力资源利用率提升至92%。

三、质量管控与标准体系

ISO三大管理体系认证已成为设计院质量建设的基准线。2023年某省级设计院通过ISO9001质量管理体系认证后,设计文件合规率从82%提升至97%,客户投诉下降45%。质量控制的关键在于建立全过程标准,包括方案阶段的前置审核、施工图阶段的校审分离、交付后的技术交底等环节。值得关注的是,头部设计院正将AI审图系统引入质量管控,某央企设计院应用机器学习算法后,规范条文自动核查覆盖率已达89%。

标准创新体系构建需要产学研深度融合。中国电子工程设计院通过建立院士工作站,近三年主导编制国家行业标准23项,在超高层建筑抗震设计领域形成技术壁垒。但中小型设计院的标准化建设仍显薄弱,调查显示仅38%的地市级设计院建立了企业级技术标准库。建议建立区域技术联盟,通过共享BIM构件库等方式降低创新成本。

四、人力资源发展机制

三项制度改革正重塑设计院的人才生态。某省级设计院实施“双通道”晋升体系后,技术序列人员流失率从25%降至9%,项目经理持证率提升至100%。绩效考核体系需与业务转型同步,例如某开展EPC业务的设计院将项目利润率指标权重从30%提高至50%,促使技术人员主动优化设计方案。数字化时代的人才能力模型发生重构,BIM应用能力、跨专业协同意识等指标逐渐成为考核要项。

青年人才培养需要创新机制。某甲级设计院推行的“导师制+项目轮岗”模式,使新员工成长期缩短6-8个月。但薪酬体系改革仍面临挑战,数据显示,设计院骨干技术人员薪酬水平仅为同地区IT行业的65%。建议建立超额利润分享机制,对取得专利或标准创新的团队给予专项奖励。

五、技术研发与知识管理

技术创新能力决定设计院的可持续发展。头部设计院的研发投入占比已从2015年的1.2%提升至2023年的3.8%,在绿色建筑、智能建造等领域形成技术储备。某央企设计院建立的“创新孵化器”机制,允许技术人员用20%工作时间进行自主研究,三年内产生17项可转化专利。知识管理体系构建同样关键,建议采用“云知识库+专家黄页”模式,某设计集团通过知识图谱技术,使技术复用效率提升40%。

设计院的管理制度与组织架构创新,本质是对知识生产方式的系统性重构。当前行业呈现三大趋势:一是资质管理向全过程信用评价体系演进;二是组织形态向平台化、生态化转型;三是技术创新从单点突破转向体系化攻关。未来研究可重点关注数字化转型对传统管理模式的影响,以及“双碳”目标下的制度适应性变革。建议设计院建立“制度迭代实验室”,通过小范围试点验证管理创新成效,例如在智能审图、远程协同等领域先行先试,形成可复制推广的经验范式。