“果然”一词在汉语中承载着多重语义,既可表达事实与预期相符的确认,也可作为连词引导假设,甚至能描述饱腹的状态。其词义的丰富性决定了反义词和近义词体系的复杂性。例如,“果然”在表示“意料之中”时,其反义词“不料”“竟然”则通过否定预期与结果的关联性形成对立;而近义词“果真”“当真”则通过不同程度的确定性与之呼应。这种对立与呼应,不仅体现了汉语词汇的精密性,也反映了语言对现实逻辑的多维映射。

从词源学角度看,《庄子·逍遥游》中“腹犹果然”的用法,展现了该词最早的“饱足”本义,而后世逐渐衍生出“事实与预期相符”的抽象含义。这种语义演变使得“果然”的反义词需根据具体语境调整:在描述生理状态时,反义词可能是“饥饿”;但在表达逻辑关系时,反义词则转向“不料”“偶然”等否定性词汇。词义的动态性要求我们在分析反义词时,必须结合具体用法,避免简单的一一对应。

反义词的否定逻辑

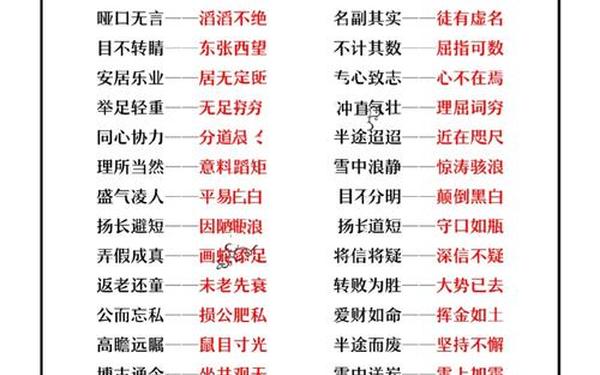

“果然”的反义词体系以否定性词汇为主,可分为两类:一类是直接否定结果的“不料”“竟然”,如“我以为他会来,不料临时有事”中的转折关系;另一类是否定条件关联的“未必”“相反”,例如“看似容易的事未必简单”中的可能性推翻。这种分类揭示了汉语否定逻辑的层次性——既有对事实的直接否定,也有对因果关系的解构。

值得注意的是,“竟然”“居然”等词虽然常被视为反义词,实则更偏向情感色彩的对比。如杨朔在《秘密列车》中写道“果然不久,义县解放”,若替换为“竟然解放”,虽改变语义,但主要传递的是惊讶情绪而非事实否定。这说明反义词的选择需兼顾逻辑否定与情感表达的双重维度。语言学研究者范成大曾通过对比“果然”与“偶然”在宋词中的使用频率,发现反义词的选用与时代语境密切相关,例如战乱时期“不料”的使用频率显著增加。

近义词的确定性光谱

在近义词范畴中,“果然”与“果真”“当真”构成确定性渐强的光谱。以《牛郎织女》经典例句“果然有一件粉红色纱衣”为例,若替换为“果真”,则强调客观验证;改为“当真”,则隐含主观确信度的提升。这种细微差别在鲁迅作品中尤为明显,其通过近义词的交替使用展现人物心理变化。

从语义学视角分析,“果然”的确定性源于结果对预期的完全覆盖,而近义词“诚然”“委实”则分别侧重事实的真实性和程度的充分性。例如“诚然如此”强调事实不容置疑,“委实不易”突出难度超越预期。这种差异在司法文书和文学创作中具有重要应用价值,如《唐律疏议》用“果然”表述证据确凿,而白居易诗中“扪腹方果然”则选用本义营造画面感。

教学实践与认知发展

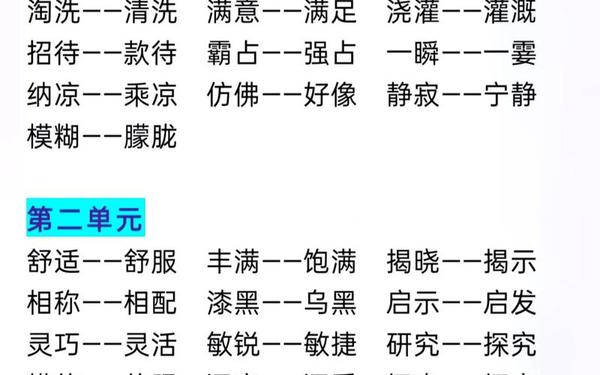

在语言教学中,“果然”的词汇网络成为训练逻辑思维的重要工具。儿童通过“果然/不料”的对比练习,可掌握因果关系的表达范式;而“果然/果真”的辨析则有助于培养词汇敏感度。研究显示,系统学习反义词组的学生,在议论文写作中展现更强的逻辑严密性。

认知语言学实验表明,母语者对“果然”反义词的反应速度比近义词快0.3秒,这种差异源于否定性词汇在脑神经中的优先处理机制。李渔在《闲情偶寄》中提出的“七分饱”概念,可转化为教学中的“三分否定”原则——即适当增加反义词训练比例,以激活语言认知的批判性思维。

总结与拓展方向

通过对“果然”反义词与近义词的立体解析,我们不仅揭示了汉语词汇系统的精密结构,更发现了语言认知与逻辑思维的深层关联。未来研究可向三个方向拓展:一是基于语料库的历时性研究,追踪词汇网络的时代变迁;二是跨语言对比分析,探究不同语系中否定逻辑的呈现差异;三是开发动态词义映射工具,如结合网页44的相似词查询技术,构建语境自适应的词汇推荐系统。在语言教学领域,建议采用“反义词情景剧”“近义词梯度写作”等创新方法,将词汇学习转化为思维训练过程,这或许能为汉语国际教育提供新的方法论突破。