在语文三年级上册教材中,古诗教学作为中华优秀传统文化的重要载体,承担着培养学生审美能力、语言感知力和文化认同感的多重使命。八单元古诗内容涵盖了自然意象、生活哲思、家国情怀等多个维度,通过精炼的文字与生动的画面,为儿童打开了一扇通往古典文学的大门。这些诗作不仅与学生的认知发展水平相契合,更通过情感共鸣与文化浸润,塑造着他们对世界的理解方式。

自然意象的审美启蒙

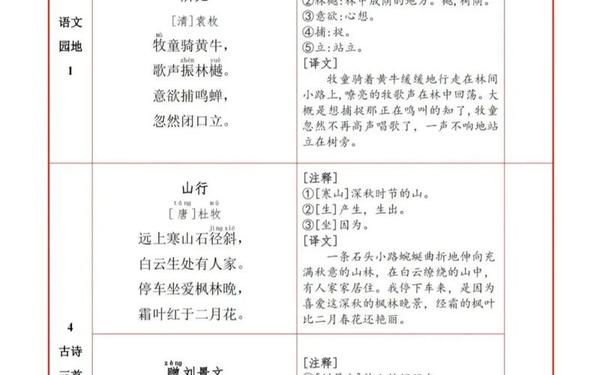

三年级上册古诗以自然景物为主要载体,《山行》中“远上寒山石径斜”勾勒出层林尽染的秋日山景,《望洞庭》中“白银盘里一青螺”则用比喻手法将湖光山色具象化。这些诗句通过视觉化语言构建起丰富的自然图景,如《饮湖上初晴后雨》的“水光潋滟晴方好”与“山色空蒙雨亦奇”,分别以光影变化和虚实相生的笔法,引导学生感受西湖在不同天气下的美学特质。

教学实践中,教师常采用“图文互证”策略,如网页16中《山行》教学设计所示,通过多媒体课件展示枫林晚照的实景画面,让学生在“霜叶红于二月花”的品读中理解色彩对比的妙处。这种具象化的审美体验,契合皮亚杰认知发展理论中具体运算阶段儿童的形象思维特征,使抽象文字转化为可感知的审美意象,有效培养了学生的自然观察力和诗意想象力。

情感表达的多元渗透

教材中的古诗呈现出丰富的情感层次,《夜书所见》以“萧萧梧叶送寒声”传递羁旅愁思,《赠刘景文》则通过“菊残犹有傲霜枝”暗喻坚韧品格。苏轼在赠友诗中构建的“橙黄橘绿”意象,既是对季节更替的描摹,也蕴含着对人生际遇的哲理思考,这种“托物言志”的手法为儿童情感教育提供了经典范本。

在教学实施层面,网页3的学情分析指出,学生常因古诗语言凝练性产生理解障碍。对此,教师通过创设情境化学习活动,如《望天门山》教学中模拟“孤帆一片日边来”的航行视角,引导学生体会李白笔下长江的磅礴气势。这种情感代入法,使三年级学生能够突破时空隔阂,在“两岸青山相对出”的动态画面中感受诗人豪迈的胸襟。

文化传承的启蒙路径

古诗作为文化基因的重要载体,在三年级教材中展现出独特的传承价值。《望庐山瀑布》的“飞流直下三千尺”不仅是自然奇观的写照,更暗含中国人“天人合一”的哲学观;《九月九日忆山东兄弟》中的登高习俗,则为学生理解传统节日文化提供了切入点。这些诗作如文化密码,将中华文明的审美范式与价值观念融入儿童的精神世界。

从教学策略看,网页55提出的“文化浸润法”具有实践价值。在《山行》教学中,教师引导学生对比“坐爱枫林晚”与现代休闲方式的异同,启发思考古人“物我交融”的自然观。这种古今对话的教学设计,使文化传承不再是简单的知识传递,而是转化为价值认同的建构过程,符合维果茨基“最近发展区”理论对文化工具中介作用的阐述。

教学方法的创新实践

针对古诗教学中的理解难点,当前课堂普遍采用“三步解读法”:先通过诵读感知韵律,再借助注释解析字词,最后结合想象重构意境。如网页3所示,《望天门山》教学中通过绘制“碧水东流”示意图,将“至此回”的水流态势可视化,这种具象化手段有效降低了空间想象的门槛。跨学科整合成为新趋势,音乐课谱曲吟唱、美术课诗配画创作等方式,使古诗学习突破学科边界。

数字化技术为古诗教学注入新活力。网页80提到的2024版课件设计,将《古诗三首》中的“白银盘里一青螺”转化为3D动态模型,学生可通过触控屏幕多角度观察洞庭山水布局。这种沉浸式体验不仅强化了空间感知,更使传统文化与现代技术形成教育合力,印证了加德纳多元智能理论对教学媒介多样性的主张。

三年级古诗教学作为传统文化启蒙的关键节点,通过意象审美、情感共鸣、文化认同三维度的有机融合,构建起儿童认知古典文学的桥梁。当前教学实践中情境创设、技术融合等策略的有效性已得到验证,但如何平衡语言训练与文化传承的关系,仍需深入探索。未来研究可关注古诗学习与儿童心理发展的适配性,或探索AR技术支持下沉浸式诗境的构建路径,使古诗教育在守正创新中持续焕发生机。