在信息爆炸的时代,阅读已成为终身学习者的核心能力,而读书笔记恰似知识消化系统的"酶",能将庞杂的信息转化为个体认知的有机组成部分。从古至今,朱熹的"朱子读书法"到钱钟书的"札记体"著述,无不印证着有效笔记方法对知识内化的催化作用。当代认知科学更揭示,笔记行为通过多感官协同、信息重构等机制,显著提升记忆保持率和思维系统化水平。

摘录式:知识的系统沉淀

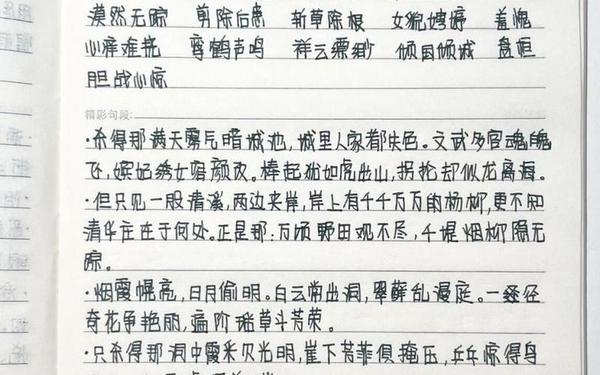

作为最基础的笔记形式,摘录式笔记如同学术研究的"砖石储备"。其核心价值在于忠实记录原始文本的精华片段,既包括《教师职业技能全书》这类专业著作的体系化知识,也涵盖期刊论文中具有突破性的实验数据。钱钟书先生创作《管锥编》时,积累的摘录卡片逾十万张,形成跨文化的知识图谱。

现代数字工具赋予摘录式笔记新形态。研究者建议采用"三段式"记录法:原文摘录、分类标签、出处溯源,例如使用Zotero等文献管理软件时,同步记录DOI编号和关键词索引。但需警惕过度依赖技术导致的认知惰性,哈佛大学研究表明,手写摘录能激活大脑更多记忆区域,信息留存率比电子记录高29%。

提纲式:逻辑的框架重构

提纲式笔记本质是读者与作者的思维对话,要求将《海燕》的象征意象转化为层级分明的修辞体系,或将《如何阅读一本书》的分析阅读法提炼为可操作的思维导图。这种笔记形态在学术论文写作中尤为重要,研究者通过分解《资本论》的辩证结构,可清晰把握剩余价值理论的论证脉络。

进阶的提纲构建需要融入批判性思维。芝加哥大学阅读课程倡导"双色标注法",用黑色记录原著结构,红色标注质疑点与延伸思考,如在《学原理》批注中,毛泽东既勾画重点段落,又批注"此论尚待商榷"的个人见解。这种互动式笔记使《中国社会各阶级分析》的创作获得理论支撑。

评论式:思想的交锋场域

评论式笔记是学术创新的萌芽之地,其精髓在于建立"对话关系"。黄宗智教授建议采用"三栏笔记法":左侧摘录原文观点,中间记录同时代学者的争鸣,右侧撰写个人评析。这种方法在研读韦伯《新教与资本主义精神》时,可系统对比桑巴特、熊彼特等人的理论异同。

数字时代的评论呈现出多维特征。慕尼黑大学研究发现,学术社交平台的公开批注能使观点碰撞效率提升40%。但需注意学术边界,华东师大团队开发的"引文情感分析模型"显示,建设性批评的学术影响力是简单否定的3.2倍。这种思辨传统可追溯至朱熹的《朱子语类》,其读书札记常以"愚谓"开启独立见解。

心得式:认知的创造性转化

心得式笔记是知识内化的终极形态,要求实现从"他者话语"到"主体认知"的质变。罗曼·罗兰创作《名人传》的笔记显示,他将贝多芬书信与尼采哲学交叉批注,形成独特的英雄主义诠释视角。教育心理学证实,结合个人经历的读书心得,其记忆持久性是单纯摘录的7倍。

专业领域的转化更具方法论价值。科学史研究者发现,达尔文在"小猎犬号"航行笔记中,将地质学观测与物种变异观察交织记录,这种跨学科心得最终催生进化论框架。现代研究者可采用"概念迁移法",如将哈贝马斯的交往行动理论转化为组织管理学的沟通模型,实现理论的本土化创新。

知识生产方式的革新正在重塑读书笔记的形态。神经科学研究指出,融合视觉符号、思维导图的多模态笔记,能激活大脑更多认知区域。未来的笔记系统或将整合AI辅助分析,如自动生成文献脉络图,或识别知识盲区。但工具革新从未改变笔记的本质——它是人类对抗遗忘的永恒努力,是思想薪火相传的文明载体。正如博尔赫斯在《沙之书》中隐喻的,每个认真的笔记都是通向智慧圣殿的独特路径。