规范的读书笔记格式是学术积累与个人思考的桥梁。从基础结构来看,完整的读书笔记通常包含书目信息、内容摘录、分析评论三大部分。以网页1和网页17的示范为例,格式要求明确标注阅读时间、书名、作者及章节,并采用分栏设计:左侧记录原文素材,右侧留白用于批注或感想。这种布局既保证了原始材料的准确性,又为二次思考提供空间。

在内容摘录层面,需区分“索引式”与“抄录式”两种形式。索引式仅记录文献题目、出版信息等元数据,例如“庄照:《也谈为谁立传》,《光明日报·史学》1990年6月7日第2版”,这类记录适用于快速建立文献目录库。而抄录式则需完整摘抄关键段落,并标注分类标题,如网页63中《西游记》笔记将“团队协作”作为主题,集中摘录角色互动片段,为后续分析奠定基础。

二、分类结构的应用场景

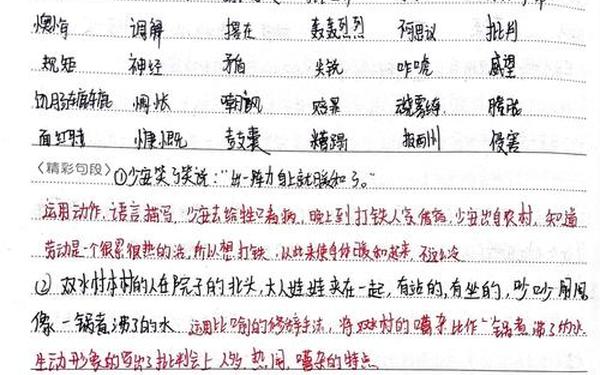

根据阅读目的的不同,读书笔记可分为摘录式、评注式和心得式三大类。摘录式强调客观记录,如网页32对《朝花夕拾》的摘抄,系统整理“奇山秀水”“千姿百态”等环境描写词汇,形成语言素材库。此类笔记适用于文献综述或写作素材积累,要求精准标注出处,避免学术风险。

评注式则体现读者与文本的深度对话。例如网页1中鲁迅对《蕙櫋杂志》的批注,既有对原文的转引,又有“寥寥六十字,写尽三态”的犀利点评。此类笔记常采用双色笔法:黑色记录原文,红色书写质疑或联想,如网页73提出的“多色分层法”,通过色彩区分内容属性,增强笔记的可检索性。

三、范文解析与创作启示

以经典作品读书笔记为例,《假如给我三天光明》的范文(网页1)展示了心得式笔记的范式:先概述书籍内容,再通过“如果我是海伦”的代入式思考,引发对生命价值的讨论,最后提炼“奋斗与自强”的主题。这种结构遵循“内容复现—情感共鸣—观点升华”的逻辑链,兼具文学性与思辨性。

工具类书籍的笔记则更注重方法论转化。如网页25提到的“三轮阅读法”,第一轮速读标记重点,第二轮精读提炼框架,第三轮批判性分析,其笔记成果往往呈现为思维导图与问答列表的结合体。这种模式在学术论文阅读中尤为实用,能够高效提取核心论点与研究缺口。

四、个性化格式的进阶设计

随着数字工具的发展,读书笔记的形式正从纸质向多元媒介拓展。网页68提出的“标签分层法”,建议初读时用便签标记章节要点,重读时筛选整合,最终形成电子化笔记。例如使用Notion数据库管理书籍信息,搭配Zotero同步参考文献,实现跨平台知识联动。

对于创意工作者,视觉化笔记成为新趋势。网页73提到的“文采内化”理论认为,将抽象感悟转化为视觉符号(如情绪曲线图、角色关系网),能更直观地捕捉文本张力。例如分析《水浒传》时,可用红色标注侠义情节,蓝色标记社会批判,通过颜色占比反映作品主题倾向。

规范的读书笔记格式既是学术训练的基石,也是思想生长的沃土。从索引式的基础建档到心得式的创造性输出,不同形态的笔记构成知识管理的生态系统。当前研究(如网页50)表明,符号批注与数字工具的结合,能使阅读效率提升40%以上。未来可探索AI辅助摘要技术,在保留人类批判性思维的前提下,构建智能化笔记生成模型,这或许将成为读写范式变革的下一个突破点。对于普通读者,建议选择1-2种基础格式精研,待形成稳定习惯后,逐步融入个性化创新元素,最终发展出独具特色的知识生产模式。