北宋文坛的星空下,王安石用《伤仲永》的笔墨划出一道永恒的天问:当先天禀赋遭遇后天教育的荒芜,再璀璨的星辰也终将湮灭于平庸的夜空。方仲永五岁能诗的神迹,在父亲"日扳仲永环谒于邑人"的短视中化为乌有,这个千年寓言不仅是个体命运的悲歌,更是对急功近利的社会价值体系的深刻解构。在当代教育焦虑与"神童崇拜"交织的今天,重读这篇文言经典,恰似一面照妖镜,映照出人类文明进程中永恒的认知困境。

二、教育生态的畸形镜像

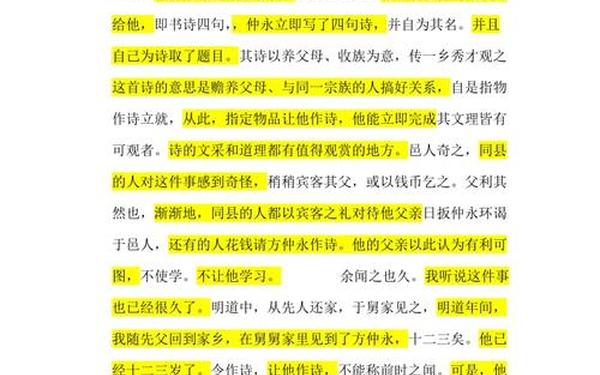

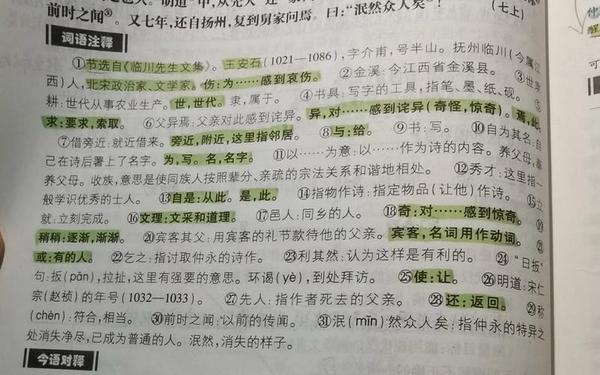

方仲永的悲剧本质是农耕文明知识崩塌的缩影。文中"世隶耕"的家族背景,暗含了阶层固化对知识传承的系统杀。乡民"稍稍宾客其父"的群体性狂欢,实则是将文化资本异化为表演商品的共谋。这种将知识变现的原始冲动,与当代"网红神童"的商业化包装形成跨时空共振。当仲永父亲"利其然也"的市侩心态遭遇短视频时代的流量经济,教育已沦为满足观众猎奇心理的畸形秀场。

教育学家杜威曾说:"教育即生长",而仲永式的教育却成为反生长的暴力。王安石笔下的"不使学"三字,精准刺中了传统教育中工具理性对人文关怀的吞噬。对比孟母三迁的智慧,方父的选择暴露了底层民众对知识本质的认知错位——将天赋视为可开采的矿脉而非需要培育的种子。这种认知偏差在当代演变为"鸡娃教育"的极端形态,将儿童的天性压缩进标准化模具。

三、个体觉醒与社会责任的博弈

在天赋与教育的张力场中,仲永的沉默构成最尖锐的诘问。文中"泯然众人矣"的判词,既是个体能动性缺失的必然,更是社会支持系统崩溃的结果。当现代神经科学研究证明大脑可塑性持续至25岁,仲永12岁即显才思枯竭的案例,凸显环境刺激对神经突触发育的决定性影响。这为"伤仲永"现象提供了生物学注脚:再优越的基因表达也需要认知营养的持续供给。

知识社会学的视角下,仲永悲剧是文化资本代际传递断裂的典型案例。布迪厄的"惯习"理论在此得到残酷验证:缺乏文化积淀的家庭难以为天赋提供培育土壤。当现代教育制度承诺"知识改变命运",却仍有家长重复着方父的路径依赖,这种结构性矛盾提示我们:教育公平不能止于机会供给,更需要认知范式的深层变革。

四、文学叙事中的社会批判

王安石的叙事策略暗含深刻的政治隐喻。作为改革家的他,借仲永个案投射出对北宋人才制度的批判。文中"受于人者不至"的论断,与作者《上仁宗皇帝言事书》中"方今之急,在于人才而已"的政论形成互文。这种将个体命运上升为制度批判的写作智慧,使文本超越简单道德训诫,成为解剖社会机理的手术刀。

比较文学视野下的"伤仲永现象"具有跨文化普适性。歌德笔下的威廉·迈斯特、塞万提斯塑造的堂吉诃德,都在演绎天赋异禀者在现实碰撞中的精神困境。但仲永的特殊性在于,他的陨落不是理想主义者的悲壮退场,而是系统性的认知暴力所致。这种暴力在当代转化为"35岁焦虑""内卷化竞争"等新形态,持续制造着现代社会的"仲永困境"。

五、重构教育的未来图景

神经教育学的最新研究为破解"仲永魔咒"提供新思路。大脑默认模式网络(DMN)的发现证明,创造力的维持需要持续的认知刺激与情感浸润。这从科学层面印证了王安石"受于人"论断的前瞻性。当AI技术能够精准绘制个体学习轨迹,教育的使命应从标准化塑造转向个性化激活,为每个"仲永"设计独特的成长生态。

教育哲学的范式转型迫在眉睫。怀特海"教育节奏论"强调智力发展的浪漫、精确与综合三阶段,这对仲永式早慧儿童尤其关键。我们需要建立天赋识别—潜能开发—终身支持的全周期培养体系,用制度设计抵御功利主义的侵蚀。正如加德纳多元智能理论揭示的:每个孩子都是等待破译的密码,教育者的使命是提供解码的密钥。

超越伤逝的启蒙之路

重读《伤仲永》不应止于对个体命运的唏嘘,而需升华为文明进程的集体反思。当基因编辑技术叩击人性边界,当元宇宙重构认知场景,教育的本质命题愈发凸显:如何在技术狂飙中守护人性的完整?方仲永的故事启示我们,真正的教育革命不在于制造神童,而在于构建让每个天赋自由生长的生态。未来研究可深入探讨神经可塑性原理在教育实践中的应用,或借助大数据追踪天赋发展的非线性轨迹,这些探索都将为破解千年教育困局提供新可能。