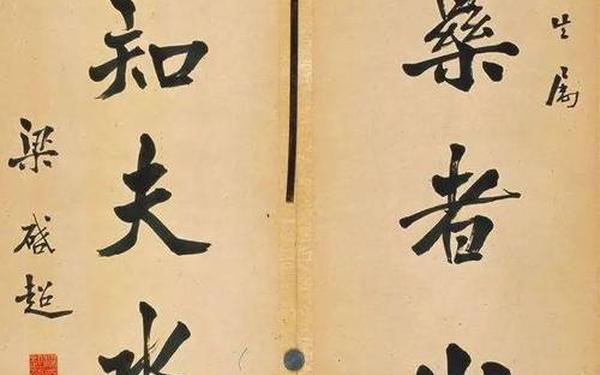

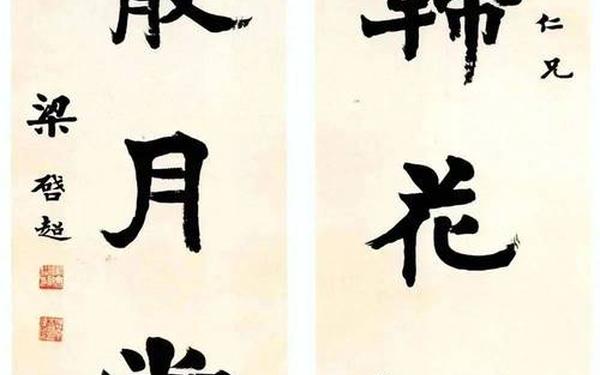

梁启超曾言:“纵有千古,横有八荒,前途似海,来日方长。”这句充满历史纵深与未来希冀的箴言,恰如他一生思想的缩影。作为清末民初思想界的巨擘,梁启超的言论跨越时空,至今仍在社会变革、人生哲学与教育领域激荡回响。他留下的30句经典名言,既是对时代的回应,也是对永恒的叩问。从“少年中国说”的激昂呐喊到“人生须知负责任的苦处”的深沉哲思,梁启超用文字构建了一个融合家国情怀、人性洞察与文明觉醒的思想宇宙。

家国情怀:以天下为己任的担当

梁启超的笔锋始终指向民族命运的关切。在《少年中国说》中,他以“少年智则国智,少年富则国富”的排比句式,将个体生命与国家前途紧密相系,这一思想突破了传统士大夫的“忠君”局限,将国民意识提升至现代国家建构的高度。而“物竞天择势必至,不优则劣兮不兴则亡”的警示,则揭示了他对达尔文主义与中国现实的深刻融合。正如罗志田所指出的,梁启超创造性地将公羊三世说改造为共时性理论,使传统“天下观”向现代“世界体系”转型,这种思想突破为近代中国融入全球秩序提供了认知框架。

在政治实践中,“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”的论断,既是对维新变法的理论支撑,也为后世法治建设埋下思想伏笔。他主张“言自强于今日,以开民智为第一义”,将教育视为民族复兴的根基。这种将制度变革与文化启蒙并重的策略,与同时代严复的“开民智、鼓民力、新民德”形成思想共振,共同塑造了近代中国改革的思想谱系。

人生哲学:在责任与自由间求索

梁启超的人生观充满辩证智慧。“人生须知负责任的苦处,才能知道有尽责的乐趣”一语,既道出生命重负的必然,也揭示超越苦难的路径。他将“尽责尽力”视为“第一等人物”的标准,这种责任观与马克斯·韦伯提出的“责任”不谋而合,都强调行动后果的担当。而“苦乐全在主观的心,不在客观的事”的论断,则展现出存在主义式的生命态度,与尼采“重估一切价值”的思想形成跨时空对话。

面对命运的无常,梁启超展现出独特的豁达。“患难困苦,是磨练人格之最高学校”不仅是其个人经历的写照——如协和医院误诊事件中,他仍坚持“科学并非万能”的理性态度——更成为近代知识分子精神韧性的象征。这种将逆境转化为修行道场的智慧,与阳明心学“事上磨练”的传统一脉相承,又在现代心理学“抗逆力”理论中得到印证。

教育思想:贯通古今的育人智慧

作为清华国学院四大导师之一,梁启超的教育理念至今仍具启发价值。“无专精则不能成,无涉猎则不能通”的治学准则,既强调专业深耕的必要,又重视知识广博的价值。他将读书分为精读与泛读两类,前者培养“心细”的思维品质,后者训练“眼快”的信息处理能力,这种分级阅读法在信息爆炸的今天更具现实意义。而“教育不是别的什么,教育就是教人学做人”的论断,直指教育的本质在于人格养成,与杜威“教育即生活”的理念形成东西呼应。

在家庭教育领域,梁启超开创了现代亲子关系的典范。他主张“与子女做朋友”,400余封家书中既有“莫问收获,但问耕耘”的期许,也有“我对于你们的功课绝不责备”的宽容。这种尊重个性的教育观,培养出梁思成、梁思礼等杰出人才,印证了“家长有趣味,孩子才能有趣味”的育人哲学。其教育实践成功的关键,在于将传统家学传承与现代人格培养有机融合,为当代教育提供了历史镜鉴。

穿越时空的思想火炬

梁启超的名言体系,构成了中国近代思想转型的独特坐标。从家国情怀到人生哲学,从教育理念到文化批判,他的思想既植根于传统土壤,又面向现代世界展开。在全球化与本土化张力加剧的今天,重读“纵有千古,横有八荒”的警句,我们更能体会其超越时代的预见性。未来的研究或可深入探讨其思想中“传统-现代”的转化机制,以及这些转化对当代社会治理的启示。正如梁启超所言:“太阳虽好,总要诸君亲自去晒”,其思想遗产的真正价值,在于激励每个时代的人们在继承中创新,在守望中前行。