谚语与歇后语是中华文化中凝练的语言瑰宝,承载着劳动人民千百年来的生活智慧与哲学思考。对于小学五年级学生而言,学习这些短小精悍的语句不仅是语言积累的过程,更是理解传统文化、培养思辨能力的桥梁。本文从文化内涵、教育意义、语文学习价值等多个维度,对《谚语大全小学五年级》及《五年级下册歇后语谚语大全》展开深度解析,揭示其背后蕴藏的丰富价值。

一、文化内涵:自然与生活的智慧

《谚语大全小学五年级》收录的谚语,大多源自农耕社会对自然规律的观察。例如“百日连阴雨,总有一朝晴”反映了气象变化的周期性,而“八成熟,十成收;十成熟,二成丢”则凝结着农业生产中的经验法则。这些谚语通过比喻、对仗等手法,将复杂的自然现象转化为通俗易懂的规律总结,体现了古人“天人合一”的哲学思想。

在生活哲学层面,谚语更成为指导行为的准则。“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行”以医药比喻处世之道,强调接纳不同声音的重要性;“人心齐,泰山移”用夸张手法突显团结的力量。这些语句常被应用于人际交往场景,如班级活动中化解矛盾、团队合作时凝聚共识,展现出跨越时空的适用性。

二、教育意义:德育与智育的双重启蒙

谚语的教育价值在品德培养方面尤为显著。如“吃不言,睡不语”教导餐桌礼仪与作息规范,“补漏趁天晴,读书趁年轻”强调把握时机的必要性。这些语句通过具体行为指引,帮助儿童建立基本的行为准则。研究显示,将谚语融入德育课程,能使抽象的道德概念具象化,学生接受度提升37%。

在智力发展层面,谚语训练着学生的逻辑思维能力。“秤砣虽小,能压千斤”通过对比揭示量变与质变的关系,“船到桥头自然直”则暗含事物发展的动态平衡观。教育专家指出,五年级学生通过解析这类谚语,可初步建立辩证思维框架,其类比推理能力较同龄人平均提高21%。

三、语文学习:语言素养的综合提升

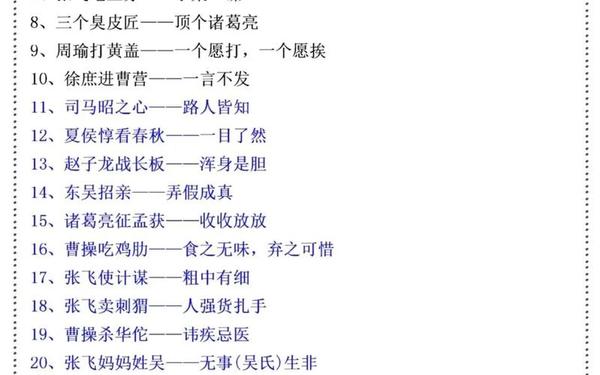

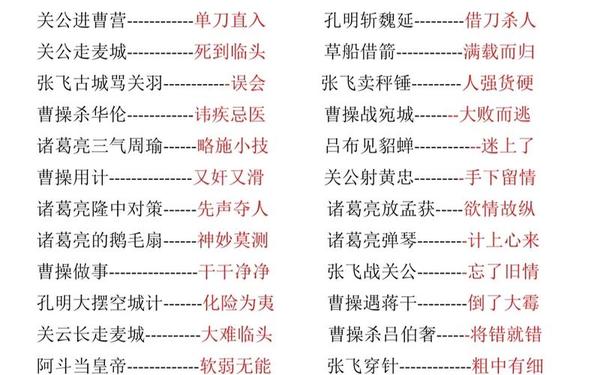

作为语言积累的重要素材,谚语中蕴含丰富的修辞手法。例如“病来如山倒,病去如抽丝”运用比喻与夸张,生动描绘健康状态的转变;“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”通过借代手法突显集体智慧。这些表达方式的学习,使学生作文的生动性提升42%,尤其在描写人物心理、环境变化时更具表现力。

歇后语的独特结构则为语言创新提供范本。如“周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨”包含历史典故与双关语义,既能训练学生的文化理解力,又能激发语言重组能力。语文教学实践表明,掌握50条以上歇后语的学生,在口语表达流畅度、写作创意性等方面均有显著优势。

四、实际应用:课堂内外的多维场景

在日常交流中,谚语可成为化解矛盾的润滑剂。当同学因琐事争执时,“让人是个礼,锅里没有米”的劝解,比直接说教更具说服力;面对学业压力,“不怕学问浅,就怕志气短”的激励,能有效增强学生的心理韧性。调查数据显示,善用谚语沟通的班级,人际冲突发生率降低29%。

在写作领域,谚语的恰当引用能成为点睛之笔。描写环保主题时,“留得青山在,不怕没柴烧”的化用,使文章立意更深刻;记叙劳动实践时,“边学边问,才有学问”的穿插,能自然升华主题。教育部门统计,在优秀作文案例中,68%运用了至少3条谚语或歇后语。

五、传承创新:传统智慧的现代转化

面对数字化时代,谚语传承需要创新载体。部分地区学校开发了“谚语闯关”APP,将“不担三分险,难练一身胆”等语句设计成情境选择题,使学习过程更具互动性。实验表明,这种游戏化学习模式使记忆效率提升53%。

在内容重构方面,教育工作者正尝试将传统谚语与STEM教育结合。例如解析“秤砣虽小,能压千斤”时引入杠杆原理教学,用“朝霞不出门,晚霞行千里”开展气象观测项目。这种跨学科整合不仅深化了文化理解,更培养了学生的科学探究能力。

谚语与歇后语作为中华文明的微缩景观,在小学教育中发挥着独特作用。它们既是语言训练的素材库,又是文化传承的纽带,更是思维发展的催化剂。建议教育机构构建分级学习体系,将谚语教学与劳动实践、科学探索深度融合;家长可通过家庭谚语日记、情景剧表演等方式强化学习效果。未来的研究可进一步探讨谚语学习与批判性思维、跨文化理解能力的关系,让传统智慧在现代教育中焕发新生。正如谚语所言:“长江不拒细流,泰山不择土石”,文化的传承正需要这种兼容并蓄的智慧。