在经济社会发展的进程中,无论是公共基础设施建设、企业技术升级还是民生服务优化,资金支持往往成为项目落地的关键环节。资金申请报告书作为连接申请者与资源供给方的桥梁,其规范性与专业性直接影响项目获批的可能性。本文将从资金申请报告的核心要素、结构规范、常见误区及优化策略四个维度展开分析,结合典型案例与政策导向,探讨如何构建逻辑严密、论证充分的资金申请文本。

核心要素:精准定位与需求论证

一份高质量的资金申请报告,需紧扣“必要性、可行性与效益性”三大核心要素。以某县农业合作社的农机购置申请为例,报告通过对比传统耕作效率与现代农业需求,论证了设备更新的迫切性;同时引用行业数据,指出机械化率每提升10%可带动农户增收15%的效益预期。这种将微观需求与宏观政策(如乡村振兴战略)相结合的论证方式,使项目价值得到双重凸显。

在需求量化方面,某环保企业的技术改造申请提供了示范:报告中不仅详细列出“年节约标准煤600吨”的技术指标,更通过环保部门出具的减排核算数据,将经济效益转化为社会效益。这种数据驱动的论证模式,符合《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》中“量化指标优先”的评审原则。

结构规范:模块化写作与逻辑闭环

规范的资金申请报告通常包含七大模块:项目概况、实施背景、建设方案、资金预算、效益分析、风险管控及附件材料。以某市智慧社区建设项目申请为例,其结构设计呈现以下特点:

1. 背景分析部分融合了住建部《智慧社区建设指南》的政策要求与辖区老龄化现状数据,构建政策合规性与社会需求的双重逻辑;

2. 技术方案采用流程图+参数表的形式,直观展示物联网系统的部署架构,并附专业机构的技术可行性认证文件。

在财务模块的构建中,某生物医药企业的研发资金申请提供了专业模板:除常规的收支预算表外,特别增加敏感性分析,模拟研发周期延长或市场波动对资金需求的影响,这种动态财务模型显著提升了报告的可信度。

常见误区:认知偏差与形式缺陷

实践中,申请者常陷入三大误区:其一,过度强调技术先进性而忽视政策适配性,如某新能源项目未结合地方产业规划导致申报失败;其二,效益分析偏重经济效益,某教育项目因缺乏对特殊群体帮扶的社会效益测算被要求补正;其三,附件材料完整性不足,某农业项目因缺少土地预审意见被退回。

形式缺陷集中表现为数据断层与逻辑断裂。某县水利工程申请初稿中,河道治理长度与投资规模缺乏对应测算依据,后经补充水文勘测报告与工程量清单方通过审核。这印证了《投资项目审批指南》中“每项数据需有溯源文件支撑”的要求。

优化策略:三维提升路径

政策维度:深度解读《中央对地方专项转移支付管理办法》等文件,某开发区在高新企业培育资金申请中,通过匹配“专精特新”企业认定标准,成功获取300万元定向补助,获批率较同类项目提升40%。

技术维度:引入GIS系统进行可视化呈现,某交通项目通过热力图展示路网缺口区域,结合OD分析预测车流量变化,使资金需求的论证更具科技说服力。

协作维度:建立“财务+技术+文案”的跨部门协作机制,某制造企业的智能化改造申请,经三部门五次联席会议打磨,将设备采购清单误差率控制在0.5%以内,并创新性提出“设备共享租赁”的后续运营方案。

总结与建议

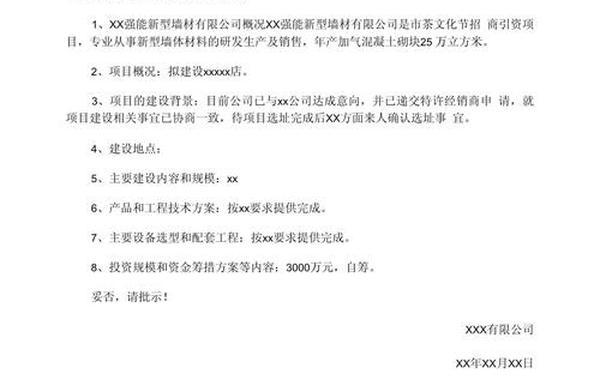

规范的资金申请报告应实现政策契合度、技术可行性与财务合理性的三维统一。未来实践中,建议建立动态申报知识库,收录行业成功案例与驳回案例的对比分析;探索引入AI辅助系统,实现政策匹配度自动校验与财务模型智能生成。对于基层申报主体,可参考《资金申请全流程操作手册》建立标准化作业流程,通过模块化模板(如的四核心模板)降低撰写门槛,最终构建起“政策导向明确、数据支撑充分、形式规范严谨”的新型资金申报体系。