“天门中断楚江开,碧水东流至此回”,李白的豪情泼墨于长江的奔涌;“会当凌绝顶,一览众山小”,杜甫的壮志凝结于泰山的巍峨。千百年来,诗人以笔为舟,在中华大地的江河湖海中穿梭,将山川的壮丽与民族的精神熔铸成不朽的诗篇。这些诗句不仅是自然景观的镜像,更是中华文明的密码,承载着民族的情感记忆与文化基因。

天地为卷,诗画江山

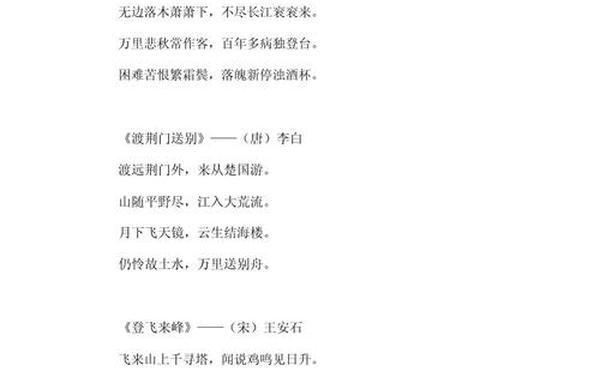

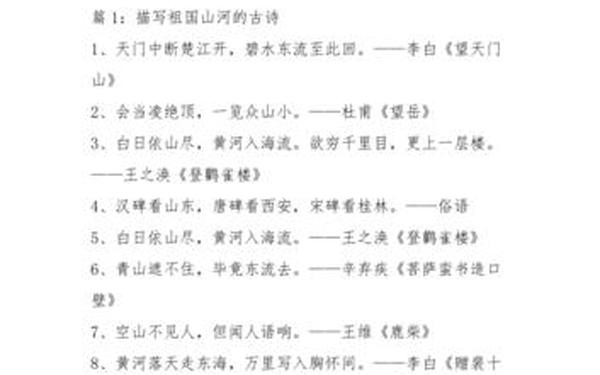

中国古典诗词对自然景观的描摹,展现了“天人合一”的美学境界。李白的《望庐山瀑布》以“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的夸张笔法,将动态的水流与静态的山体结合,形成强烈的视觉冲击。这种“动静相生”的手法在王维笔下更显精妙:“大漠孤烟直,长河落日圆”中,孤烟的垂直动态与落日的浑圆静态构成几何美学,荒漠的苍凉与落日的壮美交织成塞外特有的时空画卷。

诗人对色彩的运用亦堪称绝技。白居易《暮江吟》中“半江瑟瑟半江红”,通过光影变化展现江面色彩的层次感;杜牧“千里莺啼绿映红”则以大面积色块对比呈现江南春景的明艳。宋代杨万里更在《晓出净慈寺》中创造性地将荷叶的“无穷碧”与荷花的“别样红”并置,形成强烈的视觉张力。这些色彩不仅是自然物象的再现,更是诗人主观情感的投射,如学者所言:“中国山水诗的色彩美学,本质上是心象的外化”。

烽火边塞,铁血丹心

边塞诗中的山河意象,始终与家国情怀紧密相连。王昌龄“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”的呐喊,将长城升华为民族精神的象征;王维“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑画面中,戍边将士的孤独与坚韧跃然纸上。这些诗句不仅记录着古代军事防御体系的地理特征,更铭刻着“犯我强汉者,虽远必诛”的民族气节。

在战争与和平的变奏中,诗人们展现出复杂的情感维度。杜甫《春望》以“国破山河在”开篇,将破碎的国都与永恒的自然并置,形成震撼人心的历史感。而林升“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休”的诘问,则在江南的柔美风光中注入深沉的忧患意识。这种“以乐景写哀情”的手法,正如钱钟书所言:“愈是美好的景象,愈能反衬出世事的无常与诗人的悲悯”。

文脉绵延,诗意新生

古典诗词中的山河意象,持续滋养着现代文化创作。徐志摩《再别康桥》中“软泥上的青荇,油油的在水底招摇”,显然承袭了古典诗歌的意象传统;余光中《乡愁》里“一湾浅浅的海峡”,更是将地理阻隔转化为文化乡愁的经典隐喻。这些创作实践印证了叶嘉莹的观点:“中国诗词的山水意象,是具有再生能力的文化基因”。

在当代语境下,诗词传播呈现多元化态势。《中国诗词大会》通过新媒体让古典诗句焕发新生,敦煌莫高窟的数字化工程使边塞诗与壁画艺术交相辉映。学者建议建立“诗词地理信息系统”,将诗句与具体地理坐标关联,让游客在黄山云雾中聆听李白的吟咏,在洞庭湖畔感受刘禹锡的哲思。这种跨界融合,为传统文化的创造性转化提供了新思路。

山河永在,诗心不灭

从《诗经》的“关关雎鸠”到人工智能写诗,中华诗词始终与山河大地同频共振。这些诗句既是地理的文学映射,更是民族的精神图腾。在全球化时代,我们更需要从传统诗词中汲取智慧:既要守护“绿水青山就是金山银山”的生态理念,也要传承“苟利国家生死以”的爱国情怀。未来的研究可深入探讨诗词意象的现代转译、地理空间的诗意建构等课题,让古老的诗句在新时代继续讲述中国的山河故事。正如诗人艾青所言:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”——这份对山河的挚爱,将永远在诗句中生生不息。