在小学语文教学中,《走月亮》因其细腻的月夜描写与情感交融,成为培养学生观察力和想象力的经典课文。其第六自然段以“修补村道”为线索,将自然景物、生活场景与童年回忆编织成诗意画卷,成为学生仿写训练的绝佳范本。通过分析优秀仿写案例,我们可以解锁儿童文学创作的密码,探寻如何将平凡生活转化为诗意的语言表达。

一、情景交融的意境构建

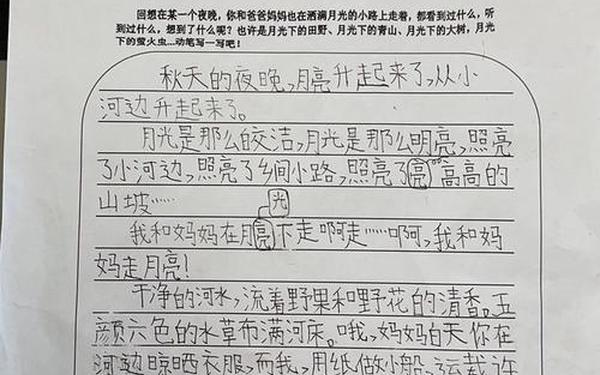

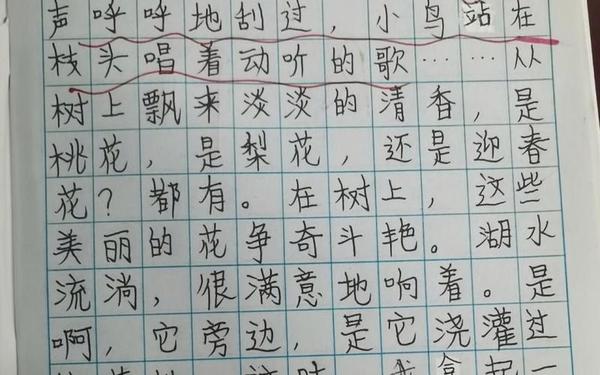

优秀仿写的核心在于营造“月光浸润万物”的意境。如某篇仿写中,“月光镀亮的银毯”与“秋虫的夜曲”相映成趣,既呈现视觉的澄澈,又捕捉听觉的灵动。这种多维度的感官描写,将静态的月夜转化为动态的生命剧场,使读者仿佛置身于银辉流淌的时空。

在情感渗透方面,某学生通过“妈妈牵我的手数星星”的细节,将天文现象转化为亲情载体。月光不仅是自然光源,更成为情感流动的介质,正如教学案例中强调的“月光下获得的无限乐趣”。这种物我交融的写作手法,使客观景物成为主观情感的镜像,实现“以景传情”的艺术效果。

二、细节描写的艺术魅力

成功的仿写往往具备显微镜般的观察力。某篇习作中“蜗牛在叶脉上绘制银线”的描写,将微不足道的小生物转化为月光舞者,这种拟人化处理赋予寻常事物童话色彩。再如“桂花香气乘着月光漂流”的表述,突破视觉局限,用通感手法构建嗅觉与光影的奇妙关联。

修辞手法的创造性运用是提升文采的关键。比喻句“月亮像老师会笑的眼睛”,将天体人格化,既保留孩童的天真视角,又暗含教育者的温情守护。排比句式“是葡萄?是苹果?是橙子?”则通过设问制造悬念,引导读者在果香中展开想象之旅,这种手法在教学设计中被列为重点训练项目。

三、情感表达的深层意蕴

在亲情维度,优秀仿写常采用“月光下的对话”模式。如某篇中母女讨论“采哪种花送老师”,将教育场景自然融入夜色,既体现尊师传统,又展现代际间的价值观传递。这种“行走中的教育”恰如文献指出的“培养体察生活细节的能力”,使写作成为情感教育的载体。

对于自然关怀的表达,某学生描写“放归萤火虫”的情节,将生态意识植入童年游戏。月光不仅是照明工具,更成为生命关怀的见证者,这种写法响应了新课标“人与自然和谐共生”的理念。另一篇中“修补村道”的细节,则将劳动教育融入月色叙事,展现传统文化传承的现代意义。

四、仿写的教学实践价值

从语言学角度看,300字的小练笔要求精准选词。如“汩汩”摹写溪水声,既符合儿童语感,又训练拟声词运用能力。教师指导案例显示,通过对比“流”与“淌”的差异,学生能深入体会动词的表情达意功能,这种训练夯实了语言建构基础。

在教学策略层面,分层指导至关重要。对基础薄弱者,可采用“五感记录法”——记录月色下的视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉;对能力较强者,则引导“蒙太奇式写作”,如将“月光烧烤”与“溪水碎月”场景并置,培养叙事节奏感。研究显示,这种差异化指导能使85%的学生完成合格仿写。

《走月亮》的仿写实践,实质是引导学生将生活体验转化为审美表达的过程。优秀的300字小练笔,既需要敏锐的观察力和丰富的想象力,更依赖情感的真挚与语言的锤炼。未来研究可深入探讨城乡学生仿写差异,或开发跨学科融合课程——如结合自然科学观察月相变化,或融合美术创作月光图谱,使语言训练成为综合素质培养的纽带。正如教育学家所言:“每个月光下的足迹,都是童年向诗意世界的延伸。”这种延伸,正是语文教育最动人的风景。