中国地理教育始终将国家疆域认知作为培育学生家国情怀的重要载体。翻开八年级地理教材,"辽阔的疆域"这一章节不仅是认识祖国版图的基础课,更是构建空间思维能力的起点,教师通过精心设计的教学方案,在经纬交错间架起认知桥梁,让960万平方公里的壮美河山在学生心中立体呈现。

一、教学目标的多维构建

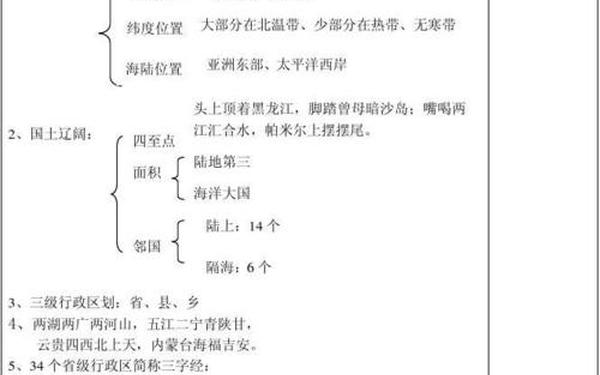

《辽阔的疆域》教案设计呈现出三维目标的有机统一。在知识维度,要求学生通过地图判读准确描述我国东临太平洋、西靠亚欧大陆的空间方位,掌握领土四至点的地理坐标,这是理解国家战略安全的基础框架。例如在教学设计中,教师会借助地球仪动态展示我国经度跨度达62度、南北纬度相差近50度的空间特征,通过帕米尔高原与乌苏里江的时差现象,直观展现疆域辽阔带来的自然景观差异。

能力培养层面,教案强调地理核心素养的培育。通过"中国与日本、蒙古海陆位置对比"的探究活动,学生需要运用综合思维分析地理位置对国家发展的影响。有教师设计模拟外交谈判情境,让学生分别扮演不同邻国的贸易代表,在角色扮演中理解我国14个陆上邻国和6个隔海相望国家的战略意义,这种沉浸式教学显著提升了学生的区域认知能力。

二、空间感知能力的培养策略

地图教学法在本单元具有核心地位。优秀教案普遍采用分层递进的教学策略:首先通过卫星影像建立整体认知,继而用政区图强化省级行政单位的空间分布,最后运用地形图解读自然屏障的国防价值。北京某中学开发的"数字疆域沙盘",将AR技术引入课堂,学生通过手势操作即可调取任一省份的三维地形数据,这种虚实结合的教学手段使抽象的地理概念具象化。

空间想象能力的培养贯穿教学全过程。教师会设计"边疆守护者"模拟任务,要求学生根据气候、地形特征规划边防巡逻路线。在分析南海诸岛战略价值时,有教师引入历史图籍《郑和航海图》,通过古今地图对比揭示"九段线"的历史法理依据,这种跨学科整合有效深化了学生的领土主权意识。

三、海陆兼备位置的优越性分析

我国独特的海陆位置蕴含着深刻的发展逻辑。在对比研究中,教师会引导学生建立数学模型:计算大陆海岸线长度与国土面积的比例系数,发现我国1.8万公里海岸线的开发强度显著低于同纬度国家。通过"丝绸之路经济带"与"21世纪海上丝绸之路"的叠加分析,学生能直观理解陆海联动对国家开放格局的支撑作用。

区位优势的实践验证贯穿教学过程。上海某校设计的"虚拟货轮航行"项目,要求学生规划从连云港到鹿特丹的多式联运路线,在计算不同运输方式的成本效益时,学生自然领会到我国作为亚欧大陆桥东端枢纽的战略价值。这种问题导向的学习方式,使理论知识转化为解决实际问题的能力。

四、课程思政元素的融合路径

在爱国主义教育层面,教学设计注重历史与现实的交融。通过展示历代疆域变迁图,学生既能感受"胡焕庸线"背后的人口分布智慧,也能理解当代边疆治理的复杂性。在分析黄岩岛建设案例时,教师会引入海洋法公约条款,培养学生用国际视野维护国家权益的法治意识。

生态文明教育有机嵌入疆域认知。成都某校开发的"生态安全拼图"活动,将三江源保护区、东北虎豹国家公园等生态屏障的地理位置与生态功能相结合。学生在拼图过程中,不仅记住了地理坐标,更深刻理解了"山水林田湖草沙"生命共同体的治理理念。

五、分层任务设计的实施策略

针对学生认知差异,优秀教案普遍采用"基础—拓展—创新"三级任务体系。基础层聚焦34个省级行政区的空间定位记忆,通过"车牌代号连连看"等游戏巩固基础知识;拓展层要求学生分析某省份的边境贸易数据;创新层则涉及"虚拟省域发展规划"等高阶思维训练。

数字化工具的深度整合成为教学创新亮点。广州教师团队开发的"疆域知识闯关"小程序,通过实时数据可视化展示各省经济指标,学生在完成"资源调配大挑战"任务时,需要综合运用地理位置、自然资源、人口密度等多维度数据进行决策,这种沉浸式学习显著提升了地理实践力。

从渤海湾的晨曦到帕米尔高原的星光,地理教育者用匠心设计的教学方案,在年轻一代心中铸就了清晰的国土认知坐标。未来教学改革应进一步强化"数字疆域"建构,将遥感数据、GIS系统引入日常教学,让学生在动态交互中理解国土空间治理的现代内涵。建议加强跨区域教学协作,建立东西部学校"云端走读中国"项目,让喀什的学生讲解口岸经济,三亚的学生分享海洋权益维护经验,共同绘制新时代的疆域认知图谱。