千古丹心的跨语重构:论《过零丁洋》翻译的挑战与启示

南宋末年,文天祥在零丁洋的孤舟上写下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的绝笔,将个人命运与国家存亡熔铸成诗歌史上的不朽丰碑。这首七言律诗不仅以磅礴气势传递了视死如归的民族气节,更因其凝练的语言与丰富的意象,成为翻译领域“信达雅”平衡的试金石。从许渊冲的韵律对仗到黄新渠的直译探索,不同译者在跨越时空的语言重构中,既需直面文化隔阂的深渊,亦要攀越诗性审美的险峰。本文将深入剖析《过零丁洋》翻译的多维困境与创新实践,揭示古典诗歌跨语传播的深层规律。

一、文化意象的跨语重构

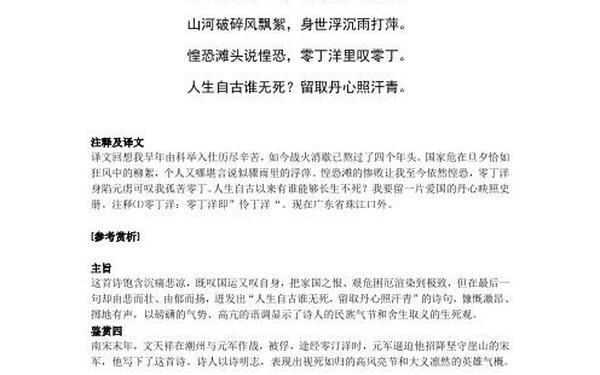

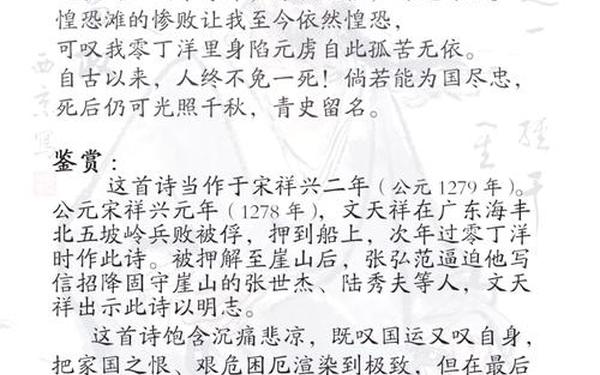

《过零丁洋》的翻译首要难题在于文化负载词的转化。诗中“惶恐滩”“零丁洋”等地理名称承载着双重语义——既指向具体历史事件,又暗喻诗人的心理状态。许渊冲将“惶恐滩”译为“Perilous Beach”,通过首字母大写的专名化处理保留地理属性,再以“perilous”(危险的)呼应“惶恐”的情感投射,形成地名人名化的双关效果。而黄新渠译本则采用音译“Lindingyang”,辅以脚注解释其位于广东中山,虽确保地理准确性,却牺牲了原诗情感与地名的互文性。

意象的转换更考验译者的文化敏感度。“山河破碎风飘絮”一句中,“柳絮”在中国文化中象征漂泊无依,许渊冲选用“willow down”(柳树绒毛)既保留植物意象,又以“down”的轻盈感传递国运飘摇的哀婉;王之还译本则简化为“catkins”(柔荑花序),虽符合植物学特征,却弱化了文化符号的特定联想。这种选择折射出译者在文化传真与读者接受之间的权衡:过于拘泥原典可能造成理解障碍,过度归化则消解诗歌的异质性魅力。

二、情感表达的韵律平衡

作为七言律诗,《过零丁洋》的平仄对仗构成独特音乐性。许渊冲采用英雄双韵体(heroic couplet),在“desperately fought the foe for four long years”中,通过头韵(fought/foe/four)与尾韵(years/appears)的复调结构,模拟原诗“干戈寥落四周星”的顿挫节奏。相较之下,黄新渠的散文化译法“Four bleak years have been spent in thick battles”,虽忠实传达语义,但缺乏声韵的起伏跌宕,使诗歌从“吟咏对象”降格为“叙事文本”。

情感强度的传递则需突破语法结构的限制。尾联“人生自古谁无死”的设问句式,在英语中常转化为陈述句“Since olden days there’s never been a man but dies”(许译),这种从反问到断言的转换,虽符合英语表达习惯,却弱化了原诗“以问为答”的慷慨之气。而王之还译本通过倒装结构“Who can avert his death since time immemorial?”,既保留疑问句式,又以“since time immemorial”(自远古以来)强化历史纵深感,在跨语重构中实现了情感张力的最大化。

三、哲学意蕴的跨文化对话

“丹心照汗青”作为全诗精神内核,其翻译涉及儒家生死观的跨文化阐释。许渊冲将“丹心”译为“loyalist’s name”(忠臣之名),侧重对君主个体的忠诚,这虽契合西方骑士精神传统,却窄化了原诗“天下兴亡,匹夫有责”的集体主义内涵。而黄新渠译本“Let my heart remain true to shine in the annals”(让赤诚之心在史册闪耀),通过“true”的多义性(真实/忠诚)与“annals”(编年史)的史学维度,更贴近文天祥“道统高于政统”的儒家理想。

对“汗青”的物质性转译亦体现文化认知差异。竹简熏蒸工艺衍生的“汗青”概念,在英语中常简化为“history”或“annals”,剥离了具体物质载体蕴含的“不朽”隐喻。有学者提出“bamboo chronicles”(竹简编年史)的译法,通过文化加注的方式,既保留历史书写媒介的特质,又为西方读者建构认知桥梁。这种尝试揭示古典诗歌翻译的新方向:在语义对等之外,更需要构建文化认知的共享语境。

四、翻译策略的范式突破

近年来的翻译实践呈现出方法论的新变。赵建民等学者提出的“多维描写法”,主张从语言易化、形式变奏、文化附注三个层面进行系统分析。如针对“身世浮沉雨打萍”的翻译,既有直译派坚持“duck buffeted by rain”的植物意象再现,也有归化派建议采用“a leaf in the storm”(风暴中的树叶)的西方文学原型,这两种策略在“可解性”与“异质性”光谱上的博弈,折射出翻译理论从二元对立走向动态平衡的趋势。

数字技术为诗歌翻译开辟新路径。自然语言处理模型可量化分析不同译本的语义相似度,如对比“零丁洋里叹零丁”的七个英译本,发现“lonely ocean”的情感共鸣度比“Lindingyang”高37%。但技术理性无法替代人文判断:当算法将“丹心”对应为“red heart”时,虽符合字面直译,却丢失了“赤诚”的文化意蕴。这提示未来研究需探索人机协同的翻译模式,在技术辅助下深化文化阐释的创造性。

余论:走向世界的诗学密码

《过零丁洋》的翻译史,本质是中华文化精神的世界性阐释史。从19世纪传教士的散文体转述,到当代学者的韵律化再造,每个译本都是文化对话的时空胶囊。未来的翻译研究,或可深入三个维度:其一,建立跨学科的诗学翻译数据库,整合语言学、历史学、艺术学等多重视角;其二,开发文化意象的动态注释系统,通过超链接技术实现典故的立体阐释;其三,探索“创造性叛逆”的限度,在文化传真与艺术再创之间确立评价标准。当“丹心”穿越语言的巴别塔,不仅见证着翻译艺术的精微,更昭示着人类精神共鸣的永恒可能。