秋风拂过茱萸的枝叶,千年时光在重阳的诗行间流转。这个承载着敬老情思与登高远望传统的节日,自战国萌芽至唐代定型,在历代文人的笔墨中沉淀为独特的文化符号。十首最为经典的重阳古诗,既如晶莹的琥珀封存着古人的生命感悟,又似清冽的山泉滋润着现代人的精神家园。当我们穿越时空的迷雾细细品读,会发现这些看似简朴的诗句里,蕴含着超越时代的生命智慧。

茱萸意象中的生命寄托

王维笔下"遍插茱萸少一人"的怅惘,杜甫"茱萸赐朝士"的感怀,茱萸这个物象在重阳诗中反复出现,成为承载复杂情感的文化符号。植物学家考证,茱萸的药用价值使其在古代被视为驱邪避灾的灵物,这种实用功能逐渐升华为精神寄托。民俗学者周星指出,茱萸的红色果实象征着生命的延续,其辛辣味道隐喻着对厄运的抵抗,这种双重象征在重阳诗中形成独特的审美张力。

诗人们将茱萸与白发、秋风等意象交织,构建起多维的抒情空间。白居易"满园花菊郁金黄,中有孤丛色似霜"的对比,正是通过茱萸的艳丽反衬生命的孤寂。这种意象组合不仅传递着个体生命体验,更折射出古代文人对生命脆弱性与永恒性的哲学思考,形成中国诗歌特有的"物我交融"美学范式。

登高望远的精神超越

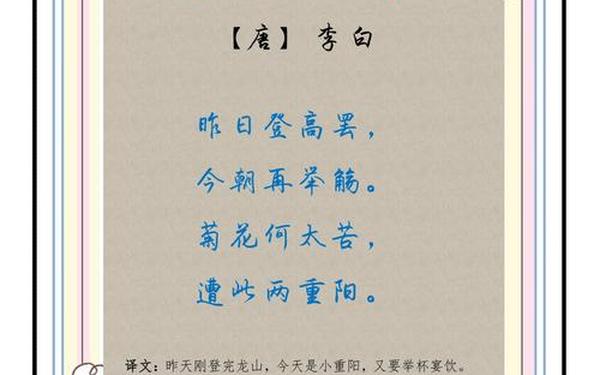

孟浩然"天边树若荠,江畔舟如月"的登高远眺,李白"九日龙山饮,黄花笑逐臣"的狂放不羁,这些诗句展现了中国文人独特的空间意识。历史地理学家葛兆光认为,重阳登高不仅是简单的物理位移,更是精神层面的升华仪式。当诗人突破地平线的束缚,在垂直维度上寻求超越,实际上是在重构自我与天地万物的关系。

这种空间体验在宋代达到新的哲学高度。苏轼"不用登临恨落晖"的旷达,李清照"东篱把酒黄昏后"的幽思,都显示出对生命局限性的超越。心理学家荣格提出的"超越功能"理论,恰可解释这种登高行为如何帮助古人完成心理整合,在天地广阔中消解现实困境带来的焦虑。

敬老传统的情感重构

白居易"还似今朝歌酒席,白头翁入少年场"的幽默自嘲,王勃"九月九日望乡台,他席他乡送客杯"的羁旅愁思,这些诗句揭示出重阳敬老传统的深层文化心理。社会学家费孝通曾指出,中国古代的"差序格局"在敬老习俗中体现得尤为明显,这种关系在诗歌中被转化为细腻的情感表达。

现代老龄化社会背景下,重阳节的敬老内涵获得新的诠释维度。当我们将"遥知兄弟登高处"的牵挂转化为视频通话中的问候,把"菊花须插满头归"的雅趣转化为社区敬老活动,传统文化正在完成创造性的现代转化。这种转化不是简单的形式移植,而是对情感本质的重新确认与升华。

重阳古诗中的每个意象都是打开传统智慧的密钥,每声吟咏都在诉说着永恒的生命追问。在科技重塑时空概念的今天,这些诗篇依然散发着温暖的人文光辉。它们提醒我们,真正的文化传承不在于形式模仿,而在于对生命本质的持续思考。未来研究可深入探讨数字时代如何重构传统节日的体验方式,以及在跨文化交流中如何保持文化记忆的鲜活性。当茱萸的芬芳穿越屏幕,当登高的视野突破元宇宙的边界,重阳文化必将在创新中焕发新的生机。