初唐诗人王绩的《野望》是文学史上一颗独特的明珠,它以萧瑟秋景为画布,以隐逸情怀为底色,用五言律诗的严谨格律勾勒出一幅孤独者的精神图景。这首创作于隋唐易代之际的诗歌,既继承了魏晋山水诗的清峻风骨,又开创了唐诗格律化的先声,在自然意象、情感深度与形式创新上均达到高度统一。本文将从诗歌意象、情感结构、文学史价值及跨文化阐释四个维度,深入解读这首开唐律诗典范之作。

一、意象系统:动静交织的秋色图

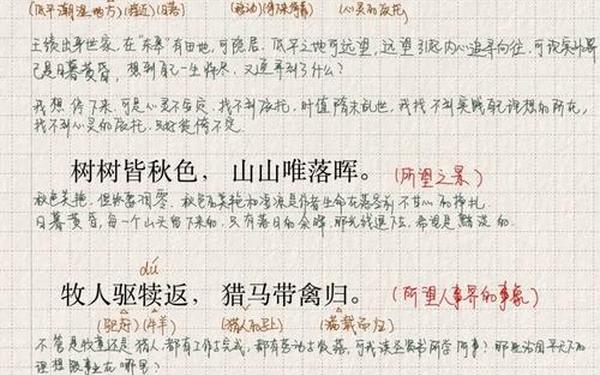

“树树皆秋色,山山唯落晖”的视觉铺陈,构建起立体的自然空间。诗人选择“树”与“山”作为核心意象,前者纵向切割空间形成垂直维度,后者横向延展视野构成水平维度,两者叠加形成全景式构图。秋色与落晖的明暗交织,既是对自然色彩的精准捕捉——黄叶与斜阳共同渲染出暖色调的苍凉,也暗合诗人内心的矛盾张力:秋色象征生命力的衰退,落晖却暗示短暂的光明渴望。

动态意象群的介入打破静态画面。“牧人驱犊返,猎马带禽归”中,“驱”“返”“带”“归”四个动词形成叙事链条,赋予田园生活以时间维度。牧人与猎马的归家轨迹,恰与诗人“徙倚欲何依”的徘徊形成镜像对照:前者指向世俗生活的确定性,后者则陷入精神归宿的迷茫。这种动静对比不仅强化了诗歌的戏剧张力,更暗含陶渊明《归去来兮辞》的田园理想与诗人现实困境的冲突。

二、情感结构:孤独的三重奏

表层孤独体现为空间关系的疏离。“相顾无相识”的社交断裂,折射出诗人与世俗社会的隔膜。这种隔膜既来自其三次辞官的政治选择,也源于易代之际知识分子的身份焦虑。王绩自号“东皋子”,刻意将自我定位为山水间的局外人,但“欲何依”的反复诘问,暴露了隐逸姿态下的精神困顿。

深层孤独则源于时间维度的错位。“长歌怀采薇”用伯夷叔齐的典故,将个体困境投射到历史长河中。采薇者作为道德理想的象征,在唐代已成为文化记忆的符号,诗人与之对话的企图,实则是寻找精神同构体的努力。这种跨越时空的孤独,使诗歌超越个人抒情,触及士人群体在乱世中的普遍困境。

三、诗体创新:律诗的先声

《野望》的平仄对仗已具盛唐气象。首联“东皋薄暮望,徙倚欲何依”中,“皋”“暮”“望”形成仄声韵脚,与尾联“识”“薇”的平声呼应,构成完整的声韵闭环。中间两联严格遵循“对仗相衔,虚实相生”的法则,“树树”对“山山”,“秋色”对“落晖”,名词叠加制造出绵延的视觉效果,这种形式实验比沈佺期、宋之问的律诗定型早六十余年。

王绩对诗歌容量的拓展更具开创性。他将陶渊明的田园主题纳入律诗框架,使山水诗从古体的散漫走向律诗的凝练。八句四十字的有限空间里,既容纳了四时更迭的自然观照(薄暮至落晖的时间流变),又完成了从外物描摹到内心省思的逻辑递进,这种“起承转合”的结构成为后世律诗的经典范式。

四、翻译实践:跨文化的阐释迷宫

英译版本中的文化转码值得玩味。以“长歌怀采薇”为例,网页17译作“I sing out loud as I stay happy in recluse”,将“采薇”简化为隐逸生活的快乐,丢失了典故携带的重量。而许渊冲译本“I hum a song of those who pluck wild fern”通过直译加注释的方式,既保留文化意象的异质性,又为西方读者打开理解通道。这种翻译策略的差异,折射出中国古典诗歌跨文化传播中的阐释困境。

韵律移植则面临更大挑战。原诗“依”“晖”“归”“薇”押平声微韵,形成回环往复的音乐性。英语译者多采用抑扬格模仿其节奏,如Burton Watson译本使用五音步抑扬格,但英语的重音规律与汉语的声调系统存在本质差异,这种形式妥协虽保证译文的可读性,却削弱了原作的声韵之美。

五、总结与展望

《野望》的价值不仅在于其作为现存最早五言律诗的历史定位,更在于它完美融合了形式创新与精神深度。诗中构建的秋色图景,既是自然主义的客观描摹,也是知识分子精神困境的隐喻;严谨的律诗结构,既彰显汉语的音乐潜能,也预示了唐诗的辉煌未来。当前研究多集中于诗体分析与主题阐释,未来可拓展三个方向:其一,结合山西河津地理志考据,还原东皋实景与诗歌空间建构的关系;其二,从抄本传播角度追踪该诗在唐代的接受史;其三,借助数字人文技术,建立不同译本的语言特征数据库,为翻译研究提供量化支撑。这座由孤独与秋色筑成的文学丰碑,仍在等待更多元化的解读可能。