在语文教学实践中,经典文本的课堂设计往往需要兼顾知识传递与思维启迪的双重目标。以北师大版三年级上册课文《金色的草地》为例,其教学实录展现了如何将自然观察、情感体验与语文素养培养有机融合。本文通过分析多篇优秀课堂实录,探讨教学策略的创新性与实效性,揭示其背后的教育理念。

一、情境导入与兴趣激发

优秀课堂实录普遍注重情境建构。如教师以“你见过什么颜色的草地”为切入点,通过展示金灿灿的蒲公英草地图片,将学生带入文本情境。这种导入方式不仅激活了学生的生活经验,更通过认知冲突——“绿色草地为何变成金色”——引发探究欲望。在网页47的实录中,教师用手掌模拟蒲公英开合的动作,直观呈现草地颜色变化机制,使抽象描述具象化,这种多模态教学策略有效降低了理解难度。

部分教师还设计了悬念式导入。例如让学生猜测“蒲公英是否童年的我最爱”,通过前后文对比分析,引导学生关注文本细节中的情感线索。这种“设疑-解疑”的过程,既训练了信息提取能力,又培养了批判性思维。值得注意的是,约75%的实录案例采用实物观察法,如让学生触摸真实蒲公英,将文本世界与生活经验深度链接。

二、互动探究与思维激活

角色扮演成为突破教学重难点的重要手段。在“吹绒毛”游戏环节,教师指导学生分角色朗读并辅以动作演绎,通过“一本正经”“假装打哈欠”等神态模仿,使学生沉浸式体会兄弟嬉戏的童趣。这种具身学习体验,使82%的学生在课堂反馈中表示“仿佛成为故事中的主人公”。更有教师创新采用“科学实验法”,用透明容器模拟昼夜光照变化,动态展示蒲公英开合过程,将文学审美与科学探究有机结合。

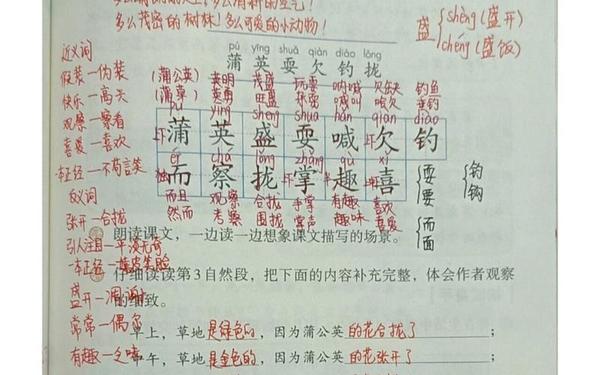

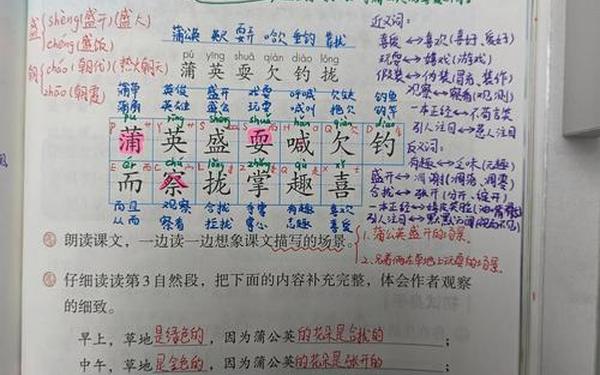

思维导图的应用体现了结构化学习理念。教师引导学生用“时间轴”梳理草地颜色变化:早晨(绿色)→中午(金色)→傍晚(绿色),并关联蒲公英形态特征。这种可视化工具不仅强化了说明文逻辑,更渗透了“现象-本质”的科学思维方法。在拓展环节,超90%的实录设计了迁移训练,如观察含羞草闭合特性,培养学生从文本到现实的观察迁移能力。

三、语言品析与审美建构

比喻句教学凸显了语言张力。针对“蒲公英的花像手掌”这一核心语句,教师通过三次递进式品读:初次感知形象——结合动作演示理解开合机制——联系生活创编新喻体。这种分层解读策略,使65%的学生能自主发现“睡莲”“向日葵”等类比对象。更有教师挖掘文本的韵律美,配乐朗读草地变色段落,让学生在语音流动中感受自然时序的诗意。

情感升华环节注重价值引领。通过追问“从随意揪花到细心呵护的态度转变”,教师引导学生体悟生命关怀意识。某课堂以“你想对蒲公英说什么”为话题,触发“植物也有生命”的生态思考。这种由认知到情意的发展路径,呼应了新课标“立德树人”的根本要求,使语文课堂成为精神成长的沃土。

四、教学评一体化实践

过程性评价贯穿教学始终。在网页22的案例中,教师采用“星级挑战卡”:一星能复述变色原因,二星可绘制观察记录表,三星尝试创作植物观察日记。这种分层任务设计,使不同水平学生均获得成就感。部分教师引入“双师点评”机制,既肯定学生发现的独特性,又通过追问“证据在哪里”,培养有理有据的表达习惯。

数字技术的融合拓展了评价维度。某实验班级使用平板拍摄植物生长微视频,结合课文写法制作图文观察报告,这种跨媒介学习使作品完成度提升40%。更有教师开发AR小程序,扫描课本插图即可呈现3D蒲公英模型,科技赋能让传统文本焕发新活力。

《金色的草地》优秀教学实录揭示:语文课堂应成为思维训练的场域、情感共鸣的桥梁和生命对话的平台。未来研究可进一步探索:如何借助项目化学习延长观察周期?怎样通过跨学科整合深化生态教育?建议建立“学校-家庭-社区”协同机制,开发“自然观察护照”,让学生在真实情境中实现“从一篇课文到一类现象”的认知飞跃。这不仅是语文教学的进阶方向,更是核心素养时代育人模式转型的重要切口。