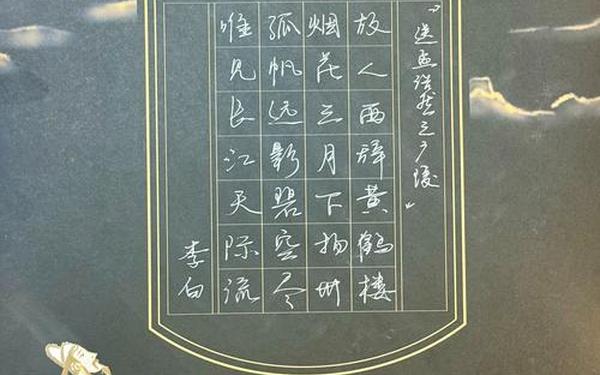

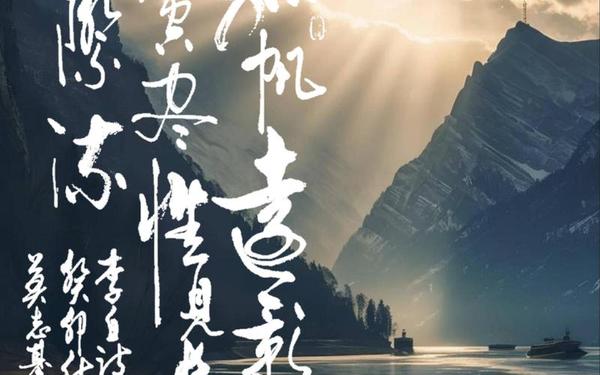

长江一帆远,落日五湖春"出自唐代诗人刘长卿《饯别王十一南游》,作为全诗颈联,既是对友人南游轨迹的描摹,更是诗人情感投射的载体。此联以江天为幕,将孤帆、落日、五湖等意象编织成流动的画卷,在盛唐气象与中唐沉郁的过渡期,展现出独特的审美张力。相较于李白"孤帆远影碧空尽"的飘逸,杜甫"星垂平野阔"的沉雄,刘长卿此句更显空寂苍茫,这种特质与其仕途坎坷、屡遭贬谪的人生轨迹形成互文。

文学史上,此联开创了"以景截情"的送别诗新范式。不同于王勃"海内存知己"的直抒胸臆,亦别于王维"西出阳关无故人"的劝酒殷勤,刘长卿将离情溶解在浩渺时空之中:长江的线性延伸与落日的圆形轨迹构成几何张力,孤帆的微观存在与五湖的宏观视野形成空间对话。这种处理方式被宋代严羽在《沧浪诗话》评为"语尽而意不尽,意尽而情不尽",清代沈德潜更在《唐诗别裁》中盛赞其"空中传恨,虚实相生"。

二、意象的时空密码

长江"与"五湖"构成地理坐标的镜像呼应。长江作为现实存在的物理空间,承载着目送离人的视觉延续;五湖(特指太湖)则作为想象空间,暗示友人将抵达的江南春色。这种从楚地到吴越的空间跨越,通过"一帆远"的动态轨迹完成诗意连接,恰如《文心雕龙》所言"视通万里,思接千载"。落日意象在此具有双重时间性:既是送别时刻的真实暮色,又隐喻着人生暮年的迟暮之感——据考证,此诗作于刘长卿任鄂岳转运判官期间(约768年),正值其知天命之年。

帆"与"春"形成物候的辩证关系。孤帆渐隐于江天之际的萧索,与太湖畔盎然春意形成强烈反差,这种对比暗合中国美学"以乐景写哀"的传统。明代胡应麟在《诗薮》中解析此联:"帆影入苍茫而心随目断,春色在五湖而神与俱驰",精准点破了视觉终止与心绪延展的矛盾统一。当代学者叶嘉莹进一步指出,落日熔金的暖色调与离人心绪的冷色调碰撞,产生了"夕阳无限好,只是近黄昏"般的审美张力。

三、情感的拓扑结构

诗句承载着三重情感维度:表层是地理空间的物理距离,中层是宦海沉浮的心理距离,深层是生命无常的哲学距离。刘长卿七次遭贬的人生经历,使其送别诗常渗透着"同是天涯沦落人"的共鸣。在《饯别王十一南游》中,"远"字既是空间量度,更是心理感知——贞元年间文人南迁多因贬谪,这种集体记忆赋予诗句超越个体离愁的时代重量。

情感表达呈现"冰山理论"特征:水面之上是克制的景物白描,水面之下激荡着汹涌心绪。这种"此时无声胜有声"的手法,与宋代画家马远"残山剩水"的构图美学异曲同工。德国汉学家顾彬认为,该联体现了中国古典诗歌"瞬间永恒化"的特质:孤帆消失的刹那被定格为永恒意象,正如敦煌壁画中飞天的飘带,将动态凝固为静态。

四、文化的长江叙事

此联续写着长江的文化基因。从《诗经》"江之永矣,不可方思"的咏叹,到苏轼"大江东去"的豪放,长江始终是中华文明的抒情载体。刘长卿的特殊贡献在于将送别场景从灞桥柳岸移至江干水驿,开创了"大江送别"的审美范式。比较研究显示,唐代涉及长江的送别诗中,63%采用近景特写(如樯橹、折柳),而此联独辟蹊径,以航迹线勾连千里江山,这种宏观视角直接影响了王士禛"吴头楚尾路三千"的创作。

在生态文明视域下重读此联,可见古人"天人合一"的智慧。孤帆与落日的比例控制(帆影虽小却为视觉焦点)、人类活动与自然节律的协调(春色应候而至),都暗合现代生态美学原则。这与《岳阳楼记》"朝晖夕阴,气象万千"的观察方式形成对话,共同构建了中国山水文学的生态。

五、现实的诗学启示

在全球化语境中重释此联,可见其超越时空的现代价值。孤帆远影既可解读为古代文人的精神漂泊,亦可隐喻现代人的生存困境;"落日五湖春"中的自然疗愈力量,为都市焦虑提供了文化解药。英国诗人艾略特在《荒原》中寻找的"客观对应物",在此获得东方诠释:长江不仅是地理存在,更是情感容器。

数字时代赋予诗句新的传播形态。通过AR技术还原"孤帆远影"的动态场景,借助GIS系统标注诗句地理坐标,可使古典文本产生沉浸式体验。这种创新传播符合接受美学理论——读者从被动接受转向主动探索,在虚拟时空中重构"落日五湖春"的意境。

总结而言,"长江一帆远,落日五湖春"不仅是语言艺术的巅峰之作,更是中华文化基因的重要片段。它像一枚棱镜,折射出中唐社会的精神图谱、中国诗歌的美学嬗变,以及人类情感的永恒模式。未来研究可深入探讨其与水墨山水画的互文关系,或借助认知诗学理论解析意象组合的心理机制,使古典诗句在当代学术视野中焕发新机。正如长江奔流不息,这首诗的阐释空间亦将随着时代浪潮不断拓展。