在都市霓虹无法触及的角落,在水泥森林的缝隙之间,总有一束微弱却执拗的光线穿透尘埃,将阁楼改造成存放记忆的时光容器。美国诗人谢尔·希尔弗斯坦的绘本《阁楼上的光》以孩童视角为棱镜,折射出成人世界遗忘的生命诗意。这部作品通过荒诞与真实交织的叙事,在看似稚拙的线条与短诗中构建起多重阐释空间,恰如阁楼里那盏摇晃的钨丝灯,既照亮积灰的童年木马,也烛照现代人精神世界的幽微褶皱。

希望的本质探析

阁楼作为介于地面与天空的过渡空间,其悬置性隐喻着人类永恒的生存状态。书中"永远吃不饱的棉花糖机"与"自动补袜子的椅子"等意象,实质是物质丰裕时代的精神饥渴投射。德国哲学家布洛赫在《希望的原理》中指出,乌托邦冲动源于对现存世界的不满足,这与绘本中不断出现的"如果"句式形成哲学呼应——"如果树会走路"、"如果影子能收藏",每个假设都是对现实局限的诗意突围。

这种希望叙事并非廉价的乐观主义。当小主人公试图用梯子触碰星星却总是差最后一格,这种西西弗斯式的重复恰恰揭示了希望的本质:不是可抵达的终点,而是持续向上的姿态。美国儿童文学研究者玛利亚·尼古拉耶娃认为,优秀绘本都具备"双重解码"特性,孩童看到奇幻冒险,成人读到存在寓言,阁楼光束正是这种双重性的完美载体。

叙事结构的留白

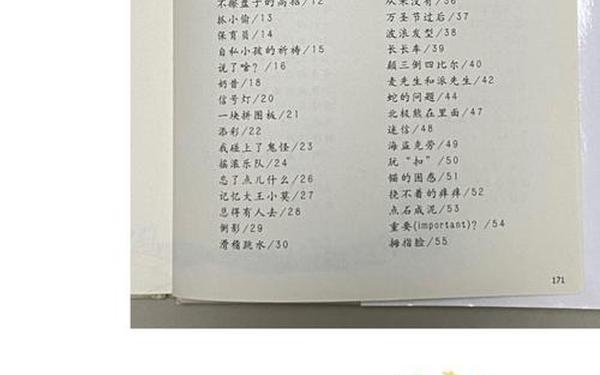

全书48首短诗构成非线性的叙事星群,每首诗都是独立星球,却又通过阁楼光束的引力彼此关联。这种碎片化叙事抵抗着传统故事的闭合性,如同中国水墨画的"飞白"技法。其中"作业机"章节里,男孩发明的完美机器最终吐出空白作业本,这个黑色幽默解构了工具理性神话,暗示标准化教育对创造力的扼杀。

视觉叙事同样充满哲学深意。粗犷的钢笔线条在留白处形成张力,当画面中的孩子伸长手臂试图抓住光束,纸张边缘的裁切制造出延伸感,使读者成为叙事的共谋者。这种设计暗合接受美学家伊瑟尔的"召唤结构"理论,阁楼既是物理空间,更是邀请读者填补的意义空筐。

现实的隐喻性

阁楼上的光作为核心意象,具有多重解码可能。从物理属性看,它可能来自老式天窗或破损灯泡;在象征层面,则可理解为未被规训的想象力,或是抵抗异化的精神火种。法国思想家巴什拉的《空间诗学》将阁楼定义为"理性屋顶下的非理性空间",这种矛盾性在书中具象化为光与影的永恒博弈。

当光束照见"长了腿的椅子"和"会说话的月亮",超现实场景恰恰折射出最本真的现实。如同西班牙导演布努埃尔所说:"超现实主义是藏在现实褶皱里的真相。"在消费主义蚕食童真的当代社会,这些荒诞意象构成温柔的反抗——当成人世界沉迷于制造"有用"的物品,绘本中的椅子选择长出双腿走向自由。

情感的普世共鸣

阁楼作为集体记忆的存储库,在不同文化中均承载着相似的情感重量。日本"屋根里部屋"文学传统中的逼仄空间,北欧童话里的精灵阁楼,中国四合院中的耳房顶棚,都在重复讲述着相似的故事:在有限空间里孕育无限可能。这种跨文化共鸣验证了荣格所说的集体无意识原型,阁楼光束成为人类共同的精神图腾。

书中"祖母的玻璃珠"章节里,普通玩具在光束中幻化为银河的场景,验证了现象学家梅洛-庞蒂的知觉理论——物的意义诞生于主体与环境的交互。当代神经科学研究发现,童年接触的复杂意象能激活大脑默认模式网络,这正是阁楼意象具有持续感染力的生理学基础。

当合上这本蓝灰色封面的小书,阁楼光束并未熄灭,反而在意识深处投射出更明亮的图景。在算法统治注意力的时代,这种拒绝被量化的诗意抵抗显得尤为珍贵。未来的研究可深入探讨绘本叙事与认知发展的关系,或是阁楼空间在元宇宙时代的象征转型。或许正如谢尔在末页留下的开放式结局:那束光始终在那里,等待每个愿意爬上梯子的读者,在尘埃与星辰之间,重新找回丈量世界的童真尺度。