关于陕西高考零分作文,根据网络流传的案例及分析,可总结以下几类典型原因和代表性案例,部分内容反映了社会对教育资源、城乡差异及高考制度的争议:

一、 零分作文的典型案例与原因分析

1. 对题目情境的质疑与城乡差异的控诉

案例:2020年《写给父亲的信》中,考生因题目要求写“高速路上开车接电话的父亲”,而自己父亲是农民,从未见过高速公路和私家车,无法虚构情节,转而写信批判题目对农村考生的不公,称其为“二货老师出的题”。该作文因偏离题意、语言攻击性被判零分。

争议点:作文题假设考生熟悉城市生活,忽视农村学生的真实经验,暴露教育资源分配和高考命题的城乡割裂。

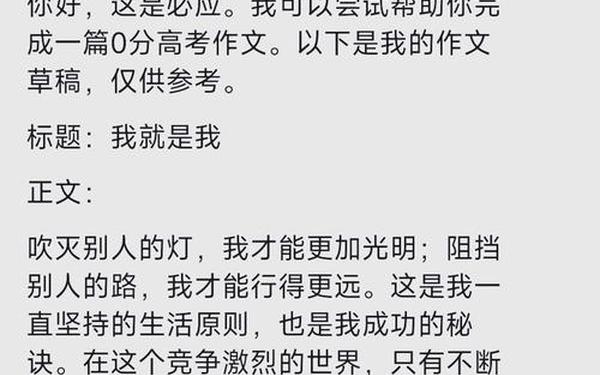

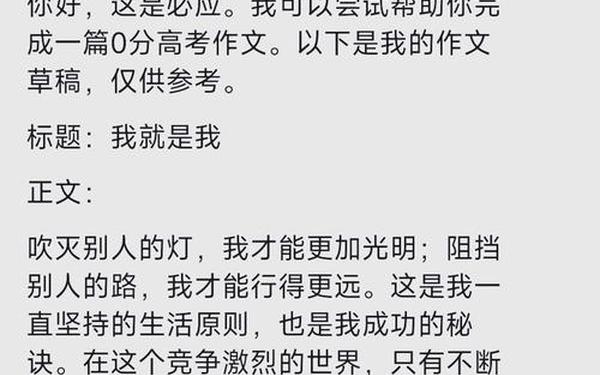

2. 价值观与主流导向冲突

案例:《真正的爱》描述同性暗恋情愫,细腻却因触碰道德争议被判零分;《我想握着你的手》同样因涉及同性情感被归为“立意错误”。

争议点:高考作文需传递积极价值观,非主流情感表达易被视为“踩雷”。

3. 结构混乱与恶意恶搞

案例:《山羊过独木桥》虚构同性恋角色“崔无眠”与“何大雷”的基情故事,通篇充斥网络用语和荒诞情节,被批“哗众取宠”。

原因:脱离材料核心,内容低俗化,违反考场严肃性。

4. 政治隐喻与社会批判

案例:某考生在作文中抨击高考制度,称其为“悬梁刺股的折磨”,被指“消极负面”。

争议点:高考作文需避免敏感话题,批判性过强易被视为“思想错误”。

二、 零分作文的真实性争议

1. 网络虚构与商业炒作

大量“零分作文”实为网友杜撰或营销号引流工具。例如《说尺子》被多次包装为不同年份的满分或零分作文,实为2016年唐山公务员的投稿。

部分文章末尾附商业广告,如游戏推广,真实性存疑。

2. 阅卷规则下的实际可能性

高考阅卷流程严格,作文需经多位老师评分,仅完全离题、空白或严重违规(如辱骂考官)才可能得零分。

网传零分作文大多不符合实际评分标准,如字数超限、文风夸张等。

三、 零分作文的社会反思

1. 城乡教育资源不均衡

农村考生因生活经验与题目脱节,被迫“编造”或批判题目,凸显教育公平问题。

2. 高考命题的局限性

命题者需兼顾不同群体背景,避免“城市中心主义”倾向,如陕西考生对“高速公路”的陌生感引发广泛共鸣。

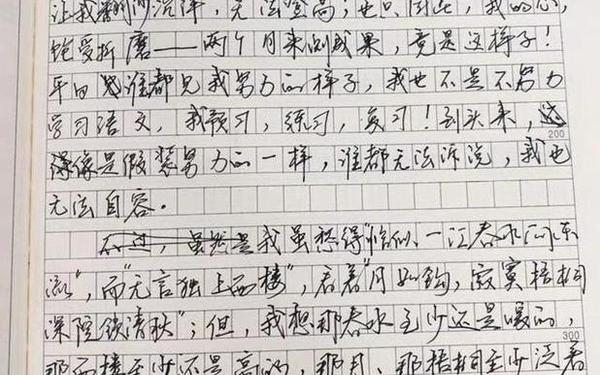

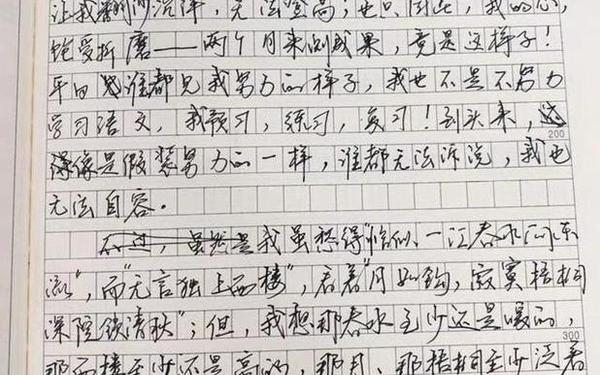

3. 青年表达的困境

考生在高压下通过作文宣泄情绪,反映对教育制度、社会现实的复杂态度。

四、 如何避免零分作文?

1. 紧扣题意:围绕材料核心立意,避免过度发散或批判性跑题。

2. 语言规范:禁用攻击性词汇,保持逻辑清晰与文体合规。

3. 价值观正向:传递积极社会意义,避免敏感话题。

4. 素材积累:通过阅读拓宽视野,弥补城乡经验差异。

五、 延伸阅读建议

真实评分标准:参考《全国新课标卷作文评分标准》,了解“基础等级”与“发展等级”的评分细则。

经典案例解析:网页1、25、62详细记录了陕西考生对城乡差异的控诉,可深入分析其社会意义。

警惕网络谣言:多数“零分作文”为虚构,需结合官方信息辩证看待。

高考作文不仅是语言能力的测试,更是社会现实的镜像。零分作文的争议背后,折射出教育公平、命题包容性与青年表达的深层矛盾。