作为中国古代诗歌的巅峰合集,《唐诗三百首》以蘅塘退士孙洙的选本为核心,收录了77位诗人的311首作品,涵盖五言绝句、七言律诗、乐府等八种体裁。这一选本不仅以“经典性”为标准,更通过精炼的体量(仅占唐代存诗总量的0.6%)构建了一个兼具普及性与学术性的诗歌体系。例如五言律诗占比26%,七言绝句占比16%,既体现了格律诗的成熟,也保留了古体诗的质朴。从杜甫《登高》的沉郁顿挫到王维《山居秋暝》的空灵禅意,不同风格的并置展现出唐代诗歌的多元面貌,正如清代学者所言:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,其编纂逻辑至今仍是古典文学研究的典范。

这一选本的价值还体现在对诗人地位的重新定义。尽管李白、杜甫的作品占比高达10%以上,但编者并未忽视王昌龄、李商隐等“二线诗人”的贡献。例如李商隐的七首《无题》悉数入选,其朦胧多义的爱情诗与杜甫的史诗形成互补,共同勾勒出唐诗的情感光谱。这种平衡个体才华与时代共性的编选智慧,使得《唐诗三百首》成为透视唐代文学生态的棱镜。

二、艺术特色与情感表达

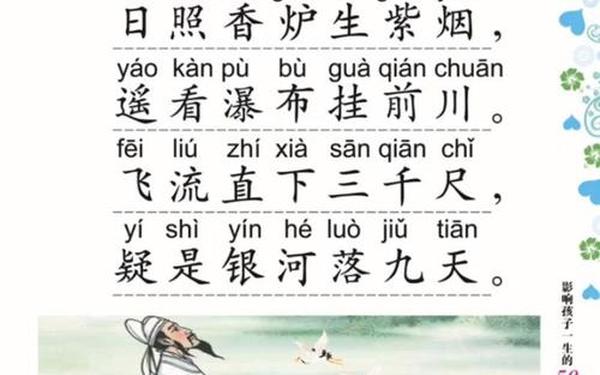

唐诗的艺术魅力在于“诗中有画,画中有声”的立体呈现。以王维《渭川田家》为例,“斜阳照墟落,穷巷牛羊归”通过光影与动静的对比,将田园牧歌转化为视觉意象;而白居易《琵琶行》中“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”则以声喻乐,让文字具有了音乐的韵律感。这种多维度的艺术表达,使唐诗超越了语言符号的局限,成为通感审美的载体。

情感表达的复杂性亦是唐诗的显著特征。李白的《将进酒》以“天生我材必有用”彰显豪迈,却在“与尔同销万古愁”中暗藏悲怆;杜甫《春望》通过“感时花溅泪”的移情手法,将个人离乱升华为时代悲歌。学者研究发现,唐诗中“悲”与“喜”的情感比例达到3:2,这种以冷色调为主的情绪图谱,恰与唐代由盛转衰的历史轨迹相呼应。

三、历史背景与文化意蕴

作为“诗史互证”的文本,唐诗三百首深度嵌入了唐代的社会肌理。边塞诗如王昌龄《从军行》的“黄沙百战穿金甲”,折射出府兵制下的戍边生活;宫怨诗如杜牧《秋夕》的“银烛秋光冷画屏”,则揭露了宫廷女性的生存困境。据《全唐诗》统计,涉及战争、科举、市井等社会议题的诗作占比超过40%,这些作品如同历史切片,保存了唐代的政治经济细节。

文化意蕴层面,唐诗承载着儒释道思想的交融。王维《鹿柴》的“空山不见人”渗透禅宗空寂观,而李白《梦游天姥吟留别》的“且放白鹿青崖间”则彰显道家逍遥精神。这种思想杂糅性,使得唐诗成为中华文化基因库的重要组成部分,日本汉学家青木正儿曾评价:“读唐诗可窥整个东亚文明的底色”。

四、现代传承与研究路径

在数字化时代,唐诗的传播方式发生深刻变革。诸如“古诗文网”等平台通过音频朗诵、注释互动的形式,使《静夜思》等作品获得年轻群体的二次创作。大数据技术的介入更开辟了新研究维度,学者通过分析311首诗的情感词频,发现“月”“酒”“泪”位列意象前三,这为理解唐代文人心理提供了量化依据。

未来的研究可向跨学科方向延伸。例如结合音乐学解析《阳关三叠》的曲式结构,或运用GIS技术还原“春风不度玉门关”的地理空间。对比《唐诗三百首》与《宋词三百首》的意象系统,或将揭示中国韵文美学的演变规律。

从启蒙读物到文化符号,《唐诗三百首》的价值早已超越文学范畴。它不仅是中国古典诗歌的精华浓缩,更是民族精神的文化基因。在当代,我们既要借助新技术拓宽研究边界,也应回归文本细读的传统,让唐诗的智慧持续滋养现代心灵。正如钱钟书所言:“唐诗如镜,照见古今人心”,这面穿越千年的明镜,依然等待我们以新的目光与之对话。