一、新课标I卷:问题与答案的辩证关系

题目材料:

随着互联网和人工智能的普及,问题是否越来越少?

核心立意:

满分范文亮点:

二、新课标II卷:探索未知之境

题目材料:

从航天探索到个人成长,人类不断抵达未知之境。

核心立意:

写作建议:

三、全国甲卷:坦诚交流的意义

题目材料:

避免冲突的沉默 vs. 坦诚沟通带来的真正相遇。

核心立意:

范文参考:

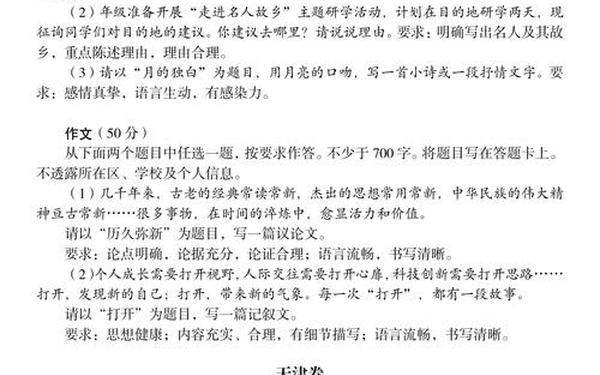

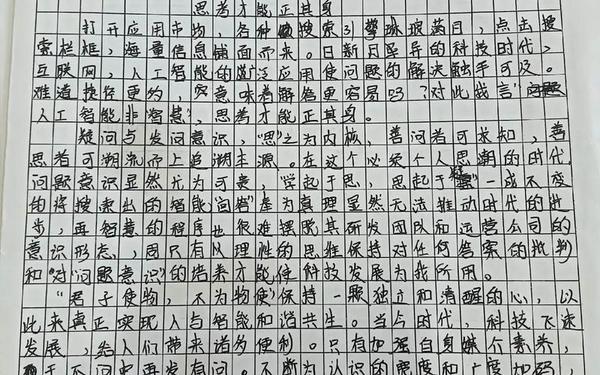

四、北京卷:历久弥新与打开视野

微写作示例(题目3):“月的独白”

> 我是亘古的守望者,

> 见过李白的酒杯,苏轼的江舟,

> 也见过宇航员的脚印落在环形山丘。

> 盈亏圆缺,非我本意,

> 却成了人间离合的注脚。

> ——以拟人化语言赋予月亮情感,结合古典与现代意象。

大作文“历久弥新”论点:

五、天津卷:“被定义”与“自定义”

核心立意:

写作结构建议:

1. 引子:蝴蝶破茧的生物学隐喻;

2. 论点一:他人定义是镜子,可照见不足(如唐太宗以魏征为镜);

3. 论点二:自我定义是罗盘,指引独特道路(如梵高坚持后印象派风格);

4. 结论:在“被定义”中修正,在“自定义”中超越。

六、上海卷:认可度的多维思考

核心立意:

素材拓展:

训练建议

1. 多角度审题:从“个人—社会—时代”三层关系切入(如新课标I卷可关联科技、人类文明进程)。

2. 素材积累:结合时事(如华为突破芯片封锁)与历史(如张骞凿空西域)增强说服力。

3. 结构训练:采用“引-议-联-结”框架,确保逻辑严密(如天津卷先分析现象,再辩证讨论)。

4. 真题模拟:限时写作后对照范文,提炼论点差距(参考网页34的满分作文分析)。

通过以上训练,考生可系统提升审题深度、论证广度与语言表现力,应对高考作文的多元命题趋势。