高考作文的璀璨明珠:河南省满分范文的启示与美学探析

在高考语文的竞技场上,作文如同一面镜子,既映照出学生的思想深度与语言功底,也折射出时代精神的变迁。河南省作为文化底蕴深厚的教育大省,其高考满分作文常以鲜明的主题、严谨的结构和深邃的哲思脱颖而出。这些范文不仅是应试技巧的典范,更是文学审美与社会关怀的交汇点。本文将从主题立意、结构布局、语言表达、文化传承与思辨能力五个维度,深度解析河南省高考满分作文的精髓,为学子提供可借鉴的写作范式。

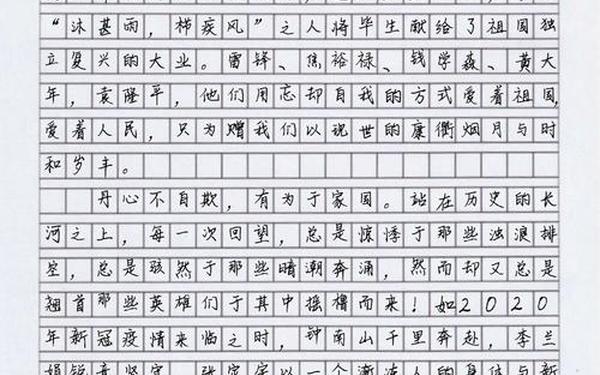

一、主题立意:扎根时代,彰显家国情怀

河南省高考满分作文的主题往往紧扣时代脉搏,将个人成长与家国命运紧密相连。例如,2025年一篇题为《以吾辈之青春,护盛世之中华》的范文,开篇即以科技、国际局势与家庭幸福为切入点,将“青春”置于民族复兴的宏大叙事中,提出“晓爱国之义”“知为何报国”“付诸实践”三个分论点,层层递进,最终落脚于青年责任。这种主题设计不仅符合高考命题“立德树人”的导向,更通过具体事例(如留学生归国建设家乡、中国红成为华侨精神寄托)赋予家国情怀以真实血肉。

另一篇范文《重科技更守人道,方为大智》则展现了主题的思辨性。文章引用《淮南子》“遍知万物而不知人道,不可谓智”的哲学命题,辩证分析科技发展与人道主义的关系。作者以基因技术、数字鸿沟等现代议题为例,指出“科技需人文之光引领方向”,批判了唯技术论的功利倾向。这种立意既呼应了《普通高中语文课程标准》中“增强文化自信”的要求,又体现了对科技的深刻思考。

二、结构布局:逻辑缜密,形神兼备

满分作文的结构往往呈现出“起承转合”的古典美学特征。以《无用之用,亦有大用》为例,文章采用“总分总”模式:开篇以“美丽废物”现象引出庄子名言,继而通过巴金、莫言的文学价值论证精神需求的重要性,再以丘吉尔、梁文道的观点升华主题,最终以“用面包换水仙花”的隐喻收束全篇。这种结构既符合议论文的论证规律,又暗含“提出问题—分析问题—解决问题”的思维路径。

在分论点设计上,《破除思维之壁,拥抱多元世界》一文堪称典范。作者将哲学家、诗人、游客的视角差异转化为“多维视角”的价值体系,分别从“突破单一思维”“发现可能性”“培养包容心”三个层面展开论述,每段均以理论阐述结合实例(如爱因斯坦相对论、莫言文学观)的方式推进,形成“观点—论据—分析”的闭环结构。这种布局既避免了论证的碎片化,又增强了说服力。

三、语言表达:文质兼美,情理交融

河南省满分作文的语言常呈现出“诗意与思辨并存”的特质。如《心灵的呼唤:珍惜艺术感与同情心》中,作者以“童年的萤火虫在水泥森林中渐成传说”比喻现代人精神世界的荒芜,用“用月光的丝线缝合心灵的裂痕”象征艺术疗愈功能,将抽象概念具象化,赋予文字画面感与哲理性。

而在理性表达层面,《借AI扬帆,行人生巨轮》一文展现了严密的逻辑语言。作者引用柯洁反思“人类的新智慧战胜古老智慧”,对比中世纪科学革命与当代AI争议,通过历史纵深强化论证;又以“夜色难免微凉,前行必有曙光”的排比句式,将技术焦虑转化为发展动力。这种语言风格既保持了学术严谨性,又避免了枯燥说教。

四、文化传承:古为今用,守正创新

文化自信是河南省作文的显著特征。《捍卫“国潮”,传承文化》一文,从故宫文创到改良马面裙,既肯定“国潮热”的文化复兴意义,又批判“表面化”的商业乱象。作者引用《周易》“穷则变,变则通”的古训,提出“在传承中创新”的解决路径,将传统文化转化为现代议题的解题钥匙。

另一篇探讨“骨哨用途争议”的范文,则展现了考古发现与当代价值的对话。作者通过河姆渡骨哨的审美与实用之争,引申出“器物精神”的现代意义:“七千年前的音符不仅是工具,更是先民对美的原始追求”。这种古今对话的写作手法,既彰显文化厚度,又赋予历史以现实温度。

五、思辨能力:多元视角,深度剖析

满分作文的思辨性体现在对复杂议题的立体解构。例如《AI与人类价值之辨》,作者既承认AI取代重复劳动的进步性,又警惕“人的异化”风险,最终提出“将人类从体力劳动中解放,专注于创造性工作”的辩证观点。这种“两面分析—综合判断”的思维模式,符合批判性思维的核心要求。

而在《多元视角看世界》中,作者以“996工作制”为案例,分别从企业效率、员工权益、社会效益三个维度展开分析,指出“多维视角才能接近真相”。这种分析方式不仅训练了学生的系统思维,更引导其超越非黑即白的简单判断,培养公民素养。

以文载道,向美而行

河南省高考满分作文的成功,本质上是对“立德树人”教育理念的生动诠释。它们启示我们:优秀的考场作文既需要扎实的技法训练——如结构布局的严谨性、语言表达的精准度,更离不开深厚的人文积淀与独立的价值思考。未来,随着AI技术对写作领域的渗透,如何在保持人文温度的同时拥抱技术革新,如何在文化传承中激活创新基因,将是作文教学的新课题。建议学子们以这些范文为镜,既研习其形,更感悟其神,在“有用”与“无用”之间,书写属于这个时代的青春答卷。