法定公文作为机关和企事业单位的核心沟通工具,其分类与功能划分体现了行政管理的规范性和专业性。依据《党政机关公文处理工作条例》,13种法定公文包括命令(令)、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函和会议纪要。每一类文种在适用范围、行文方向及内容框架上均有严格区分。例如,命令(令)作为权威性最高的文种,多用于行政法规的颁布或重大行政措施的宣布,其内容高度凝练,结构以“原由—内容—要求”为核心框架;而报告作为典型的上行文,需遵循“陈述基本情况—分析问题—提出对策”的逻辑链条,常见于工作汇报和情况反映。

在事务性文书中,如计划、汇报、调研报告等,虽未列入法定公文范畴,但其写作框架与法定公文存在交叉。例如,调研报告需包含背景分析、数据支撑、问题总结及建议措施,与法定公文中的“报告”在逻辑结构上具有相似性。这种分类体系不仅规范了行政沟通的形式,更通过标准化的框架设计提升了信息传递效率。

二、格式规范与框架

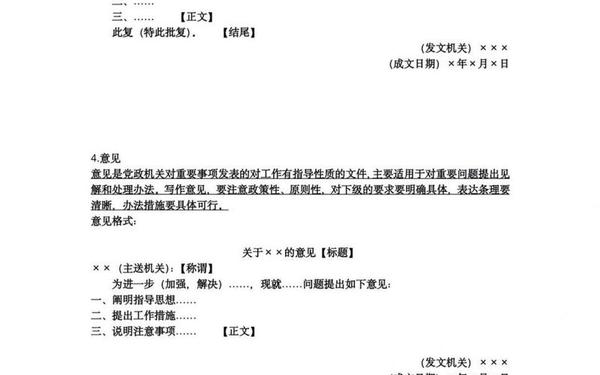

公文格式的规范性是其区别于其他文体的核心特征。以下表格对比了部分文种的关键格式要素:

| 文种 | 标题构成 | 称谓要求 | 正文结构 | 结尾用语 |

|---|---|---|---|---|

| 通知 | 全称式或事由+文种 | 可有可无 | 告知对象—事项—原因—要求 | “特此通知” |

| 请示 | 事由+文种 | 主送上级机关 | 背景—目的—具体请求 | “妥否,请批示” |

| 函 | 事由+文种 | 平行单位称谓 | 背景—理由—要求 | “特此函达” |

以讲话稿为例,其格式需包含标题、称谓和正文三部分,标题可采用灵活表述(如“大学生创业报告会”),称谓需覆盖全体受众(如“各位同学”),正文则需以“发文事由—核心内容—总结号召”为主线。这种结构设计既保证了内容的完整性,又通过分段式表述强化了逻辑层次。

在框架应用上,工作方案的写作尤为典型。例如某地“德孝文化节”工作方案,需明确活动目的、时间、主办单位及具体流程,通过“宣讲—评比—表彰”三阶段分解任务,同时附加奖励机制以增强可操作性。此类框架不仅适用于行政事务,也为企业活动策划提供了标准化模板。

三、应用场景与实例

不同文种的应用场景与其功能定位紧密相关。批复作为下行文,专用于答复下级机关的请示事项,若误用于同级单位则属文种错用。例如,某市就业指导中心针对大学生创业问题的讲话稿,需聚焦“提高成功率”的核心议题,通过“充分准备—心态调整—创新驱动”三层对策展开论述,结尾以“创业无失败者”的激励性语言收束。

在复杂行政场景中,文种的组合使用亦常见。例如,某地开展环境整治行动时,可能同步涉及通知(传达要求)、报告(阶段性总结)、通报(表彰先进)等多种文种。其中,情况通报需按“事由—处理情况—经验教训—预防要求”的框架撰写,既需客观陈述事实,又要提出改进措施。

四、常见问题与对策

公文写作中的典型问题包括格式错误、语言僵化及逻辑松散。调研显示,约35%的基层公文存在标题文种混淆(如将“函”误标为“通知”),23%的文本因过度使用专业术语导致可读性下降。对此,可采取以下改进策略:

- 强化格式意识:通过对照《党政机关公文格式》国家标准,严格区分文种的核心要素,如“公告”与“通告”的发布范围差异;

- 优化语言表达:避免“为贯彻落实……进一步推动……”等程式化表述,转而采用“聚焦XX问题,实施三项举措”等具象化语言;

- 逻辑结构化:运用“背景—举措—成效”或“问题—原因—对策”等模型构建内容,例如工作报告可采用“目标完成情况—现存矛盾分析—下一阶段计划”的三段式结构。

数字化工具的介入为公文质量提升提供了新路径。例如,智能校对系统可自动检测格式错误,自然语言处理技术能分析文本的逻辑连贯性,此类技术的应用可使格式错误率降低40%以上。

五、总结与展望

法定公文写作的本质是通过规范化文本实现精准行政沟通。随着行政效率要求的提升,公文写作正朝着“框架标准化、语言简明化、载体数字化”方向发展。未来研究可深入探索以下领域:一是人工智能辅助写作系统的场景适配性优化;二是跨文化语境下的公文翻译规范构建;三是基层公文写作能力培训的实效评估模型。唯有持续完善写作规范与技术赋能的双重机制,方能实现公文从“合规性工具”向“治理效能催化剂”的转型升级。