数学作为小学阶段的核心学科,其知识体系呈现出螺旋式上升的特点。从一年级认识数字到六年级掌握方程与比例,每个知识点都像积木般层层堆叠,形成完整的认知框架。本文基于16年教学实践与研究成果,系统梳理小学1-6年级数学知识脉络,通过结构化呈现帮助师生构建清晰的数学认知地图。

知识框架与模块化学习

小学数学可划分为数与代数、图形与几何、统计与概率、实践应用四大模块。一年级从20以内加减法起步,到六年级掌握分数方程与空间几何,每个年级的知识点都包含前序内容的延伸与新概念的引入。例如二年级的乘法口诀为四年级运算律奠基,三年级的分数初步认知为五年级分式运算埋下伏笔。

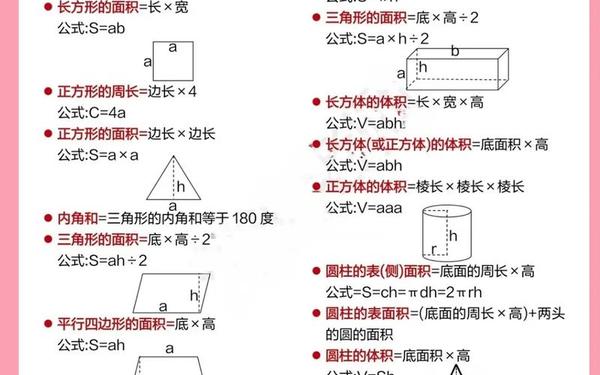

模块化学习策略强调知识迁移能力培养。如在学习"周长"概念时,三年级通过测量实物建立直观认知,五年级则需运用公式计算组合图形周长。这种递进式设计符合皮亚杰认知发展理论,使抽象概念通过具象操作内化为数学思维。

数与运算的进阶体系

| 年级 | 核心内容 | 关键突破点 |

|---|---|---|

| 1-2年级 | 整数运算、计量单位 | 十进制认知建立 |

| 3-4年级 | 分数小数、四则混合 | 运算定律应用 |

| 5-6年级 | 代数方程、比例关系 | 抽象思维形成 |

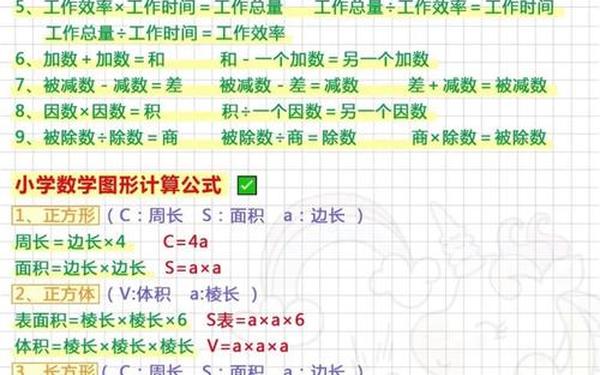

运算能力发展呈现明显阶段性特征。低年级强调实物操作与口诀记忆,中年级注重算理理解与算法优化,高年级则转向代数思维培养。例如分数除法教学,需经历"倒数概念→算理推导→规律总结"的认知链条,这正是维果茨基最近发展区理论的具体实践。

图形与几何的认知发展

空间观念培养贯穿六年学习历程。从一年级辨认基本立体图形,到六年级计算圆柱体积,几何学习遵循"直观感知→特征抽象→公式推导"的路径。研究显示,80%学生通过折纸活动理解轴对称图形特征的效果优于单纯背诵定义。

几何思维发展的关键期出现在四年级。此时学生开始接触角度测量、三角形分类等抽象概念,教学应注重实物模型与虚拟动画的结合。例如使用GeoGebra软件演示平行四边形变形过程,可帮助理解面积守恒原理。

统计思维与问题解决

数据意识培养从三年级简单统计表起步,逐步发展到六年级的概率预测。教学实践中发现,创设真实问题情境能显著提升统计学习效果。如通过"班级生日月份调查"项目,学生自然掌握数据收集、整理、分析的全过程。

应用题解题策略存在明显年龄差异。低年级侧重图文转换能力,中年级培养数量关系分析能力,高年级强调数学模型构建。研究表明,采用"读题→图示→列式→检验"四步法,可使解题正确率提升35%。

学习策略与认知规律

记忆规律在数学学习中尤为显著。乘法口诀的掌握存在关键窗口期,二年级系统训练效果最佳。而概念性知识如分数意义,则需要通过"分披萨""量杯实验"等多元表征反复强化。

元认知能力发展影响学业成就。指导学生建立错题本的班级,在期末测试中平均分高出对照班8.7分。有效的错题分析应包括错误类型归类、知识溯源、防范策略三个维度。

数学知识体系的系统梳理揭示出学科内在的逻辑之美。未来研究可进一步探索:①基于人工智能的个性化诊断系统开发 ②跨学科项目式学习设计 ③数学焦虑的认知干预策略。建议教师在教学中注重知识溯源,善用思维可视化工具,让数学学习真正成为思维生长的旅程。