| 年级分布 | 代表作品 | 核心主题 |

|---|---|---|

| 1-2年级 | 《咏鹅》《江南》《悯农》 | 自然观察与生活启蒙 |

| 3-4年级 | 《望庐山瀑布》《题西林壁》 | 山水意境与哲理思辨 |

| 5-6年级 | 《出塞》《夏日绝句》《卜算子·咏梅》 | 家国情怀与精神品格 |

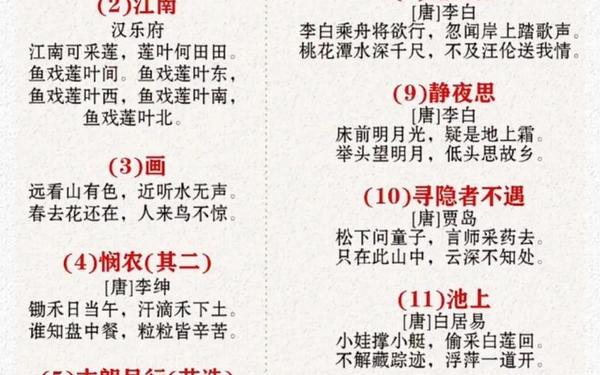

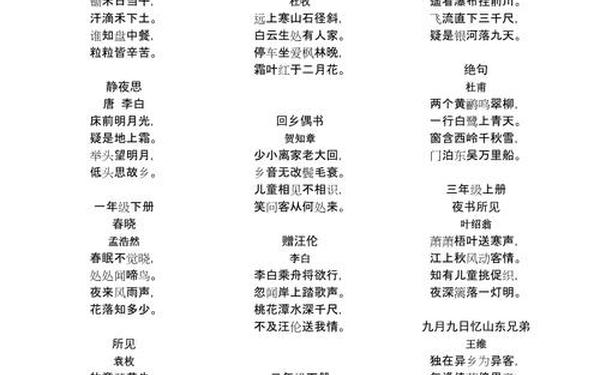

16年级的全部古诗 16年级所有古诗

在中国基础教育体系中,古诗教学始终占据重要地位。部编人教版小学语文教材收录的115首古诗,构建了一个从自然认知到文化认同的阶梯式学习框架。这些跨越先秦至近代的经典作品,不仅承载着千年文化基因,更通过精妙的语言艺术,为儿童打开理解中华文明的窗口。

题材分类与审美意趣

教材中的古诗题材覆盖自然、田园、边塞、咏物、送别、哲理六大类别。低年级以《咏鹅》《小池》等动物与自然景观诗为主,通过“白毛浮绿水”“小荷才露尖尖角”等具象描写,训练学生的观察力与色彩感知。中高年级逐步引入《望天门山》《题西林壁》等山水哲理诗,苏轼“不识庐山真面目”的辩证思维与李白“轻舟已过万重山”的动态构图,培养学生空间想象与抽象思维能力。

在艺术表现手法上,教材精选作品集中展现了中国古典诗歌的审美特质。杜甫“两个黄鹂鸣翠柳”的工笔对仗,杨万里“接天莲叶无穷碧”的泼墨写意,形成从微观到宏观的审美层次递进。特别值得注意的是,教材在3-4年级穿插《悯农》《蚕妇》等现实主义作品,通过“四海无闲田,农夫犹饿死”的强烈对比,引导学生在诗意中建立社会关怀。

教学体系与认知逻辑

从识字启蒙到文化积淀,教材构建了螺旋上升的学习路径。1-2年级侧重语音韵律,如《江南》通过“鱼戏莲叶东,西,南,北”的方位重复,强化语感训练。3-4年级要求掌握比喻(“二月春风似剪刀”)、夸张(“飞流直下三千尺”)等修辞手法,并开始接触怀古咏史题材。5-6年级则需理解托物言志(《卜算子·咏梅》)、借景抒情(《江雪》)等高级表达技巧,完成从具象到抽象的思维跨越。

认知心理学研究显示,儿童古诗记忆存在“图像优先”规律。教材编排充分运用此原理,低年级古诗平均意象密度达3.2个/句(如《池上》的“小艇、白莲、浮萍”),通过视觉联想促进记忆。高年级逐步增加叙事性和哲理性内容,如《元日》中的民俗场景与《雪梅》中的辩证思考,匹配学生逻辑思维发展关键期。

文化传承与时代价值

这些古诗构成的文化基因库,蕴含着中华文明的核心价值观。《游子吟》传递孝道,《出塞》彰显家国担当,《悯农》培养民生意识,形成完整的人格教育链条。值得注意的是,教材特别收录毛泽东《卜算子·咏梅》,将传统咏物诗与革命乐观主义结合,展现文化传承的创新性。

在全球化语境下,古诗教学被赋予新的时代使命。香港教育局《積累與感興》教材通过双语诵读音视频,探索传统文化国际化表达。内地教师则尝试将《清明》等节令诗与AR技术结合,使“牧童遥指杏花村”的场景实现三维可视化。这些创新实践表明,古诗不仅是文化遗产,更是活态的文化创新资源。

纵观16年级古诗教学体系,其价值远超语言学习范畴。它既是审美启蒙的钥匙,也是文化认同的基石,更是思维训练的载体。未来研究可深入探讨:如何建立古诗意象数据库辅助教学?怎样通过跨学科整合(如将《敕勒歌》与地理课程结合)提升学习深度?在人工智能辅助诵读、情感分析等技术日益成熟的背景下,传统古诗教学正迎来新的发展机遇。