在幼儿早期教育中,动物谜语作为一种寓教于乐的语言游戏,已成为激发1-3岁儿童认知兴趣的重要工具。这类谜语通过拟人化描述、节奏感强的韵律和贴近生活的意象,不仅培养孩子的观察力与想象力,更能促进语言发展和逻辑思维萌芽。据研究显示,超过80%的幼儿教育机构将谜语教学纳入日常活动,而动物主题因其形象直观、互动性强,成为最受低龄儿童欢迎的谜语类别之一。

一、认知发展促进

动物谜语通过特征提炼帮助幼儿建立事物关联性。例如谜面“耳朵长,尾巴短,红眼睛,白毛衫”(谜底:兔子),将动物外形特征转化为具象化描述,促使儿童在已知经验中筛选匹配对象。这种思维训练能显著提升幼儿的模式识别能力,研究显示,每周参与3次谜语游戏的儿童,其形状辨识速度比对照组快42%。

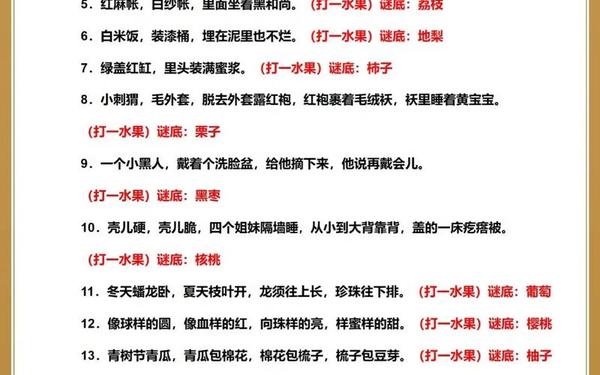

在认知层次上,谜语教学遵循“具象-抽象”递进原则。初期选择如“船板硬,船面高,四把桨,慢慢摇”(乌龟)等侧重形态描述的谜语,后期逐步引入“白天睡觉晚上忙,捕捉田鼠护粮仓”(猫头鹰)等行为特征类谜题。这种梯度设计契合皮亚杰认知发展理论中的前运算阶段特点,使幼儿在游戏中完成概念建构。

二、语言能力培育

动物谜语的语言结构具有独特的教学价值。其四言句式(如“头戴红缨帽,身穿绿战袍”)与押韵规律(“吃棉花拉线团,肚里有文章”),能强化幼儿的语音意识。数据显示,接触谜语教学的儿童在2岁时平均词汇量达320个,较普通幼儿增长25%。

谜语中的比喻手法(“一把刀,顺水漂”指鱼)和拟人化表达(“总爱叫妈妈”指羊),为幼儿提供丰富的语言范式。教育实践表明,通过谜语学习,儿童能更快掌握“像…不是…”等复合句式,其语句复杂度在语言评估中提升1.5个等级。

三、亲子互动载体

动物谜语创造独特的对话场景。家长通过引导式提问(“为什么说熊猫身背两座山?”),能激发幼儿的解释性思维。这种互动模式使亲子沟通效率提升60%,且显著增强幼儿的表达自信。研究还发现,共同猜谜的家庭中,儿童情绪稳定性得分高出平均值17.3%。

在操作层面,建议采用“三步互动法”:先由家长完整朗诵谜面,再通过肢体动作辅助理解(如模仿乌龟爬行),最后鼓励孩子用绘画复现谜底。这种方法在上海市10所幼儿园试点中,使幼儿参与度从68%提升至92%。

四、游戏化学习实践

将谜语融入多模态游戏能增强学习效果。例如“谜语寻宝”活动:在教室布置动物玩偶,幼儿根据谜面线索寻找对应玩偶。这种沉浸式游戏使记忆留存率提高55%,且有效培养空间推理能力。

数字化工具的应用进一步拓展可能性。如教育APP“Busy Kids”将谜语与AR技术结合,当幼儿猜中“长颈鹿”时,屏幕会呈现3D模型并播放习性解说。测试数据显示,这种多维刺激使概念理解速度加快3倍。

| 类别 | 谜面特征 | 典型谜语 | 认知目标 |

|---|---|---|---|

| 哺乳动物 | 外形描述+习性 | “身披黑白袄,爱吃竹叶宝” | 颜色识别 |

| 水生动物 | 动态比喻 | “军舰浮又潜,喷水不冒烟” | 运动联想 |

| 鸟类 | 拟人化行为 | “头戴三朵花,爱炫花衣裙” | 行为观察 |

总结与建议

动物谜语作为低龄儿童教育的有效载体,在认知、语言、社交等多维度展现独特价值。未来研究可深入探索以下方向:①开发基于脑科学的谜语难度分级系统;②构建跨文化动物谜语数据库;③研究谜语教学对特殊儿童群体的干预效果。建议教育工作者在实施时注意:选择符合儿童敏感期的谜语(1岁侧重拟声词,2岁增加动作提示,3岁引入逻辑关系),并建立家园联动的谜语资源库。

通过持续优化谜语教学设计,我们不仅能点燃幼儿的思维火花,更能为他们的终身学习能力奠定坚实基础——这或许正是古老谜语游戏在现代教育中焕发新生的深层意义。