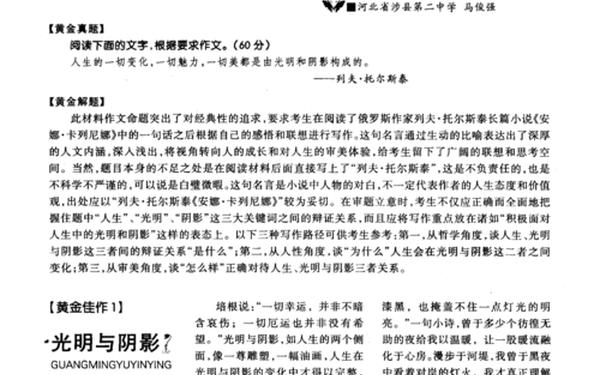

2010年的山东高考作文题以列夫·托尔斯泰的名言“人生的一切变化、一切魅力、一切美都是由光明和阴影构成的”为核心,要求考生结合自身感悟展开论述。这一命题不仅考验学生对文学哲理的解读能力,更引导青年思考人生的本质与辩证关系。题目通过“光明”与“阴影”的隐喻,将抽象的生命体验具象化,其内涵跨越时空,至今仍具有深刻的现实意义。

一、题目解析:隐喻的哲学意蕴

托尔斯泰的箴言中,“光明”与“阴影”并非物理意义上的对立,而是对人生境遇的象征性表达。根据阅卷分析,“光明”指向人性中的积极特质,如善良、坚韧与希望,而“阴影”则涵盖挫折、缺憾与困境。例如,满分作文《心灵的暖春》以种树牧羊人的故事,诠释了阴影中孕育的生命力——荒漠的贫瘠(阴影)与绿洲的生机(光明)共同构成精神救赎的图景。

更深层的辩证关系在于:二者相互依存且转化。正如考生范文中引用的拿破仑·希尔所言,“积极心态与消极心态的微小差异,可能导向成功或失败的巨大分野”。这种动态平衡要求考生突破非黑即白的思维定式,例如将逆境视为成长的磨砺而非纯粹的苦难。

二、审题误区与破题路径

部分考生因概念混淆导致偏题。阅卷报告显示,约15%的答卷将“阴影”等同于社会黑暗面,甚至提出“消灭阴影”的极端观点。此类错误源于对托尔斯泰原意的曲解——阴影是人生必然的组成部分,而非需要铲除的负面存在。例如,有考生以史铁生身残志坚的事例,论证疾病(阴影)如何激发文学创作(光明),恰当地将个体困境升华为精神超越。

有效的破题策略需结合多维度论据:

| 论证层次 | 典型论据 | 引用来源 |

|---|---|---|

| 文学意象 | 但丁《神曲》中地狱与天堂的对照 | 考生优秀作文 |

| 历史案例 | 苏轼贬谪生涯中的诗文蜕变 | 教学分析 |

| 科学隐喻 | 爱因斯坦相对论中光与影的物理关系 | 阅卷点评 |

三、写作策略与结构创新

高分作文往往打破传统议论文框架。例如,叙事与议论的交织成为亮点:有考生虚构一位在文革中坚持学术研究的学者,通过其日记片段展现光明(知识信仰)与阴影(政治压迫)的对抗,最终以人物晚年获得收束,形成环形叙事结构。这种写法既符合“文体特征鲜明”的要求,又增强情感共鸣。

另一创新路径是跨学科视角的融合。某篇满分作文借用心理学“创伤后成长”理论,分析司马迁受宫刑后完成《史记》的心路历程,并引用维克多·弗兰克尔的意义治疗学说,赋予古典案例现代学术支撑。这种论述方式展现了考生广博的知识储备与批判性思维。

四、教学启示与哲学延展

该题目暴露出中学作文教学的深层问题:过度依赖模板化议论文训练。阅卷数据显示,近90%的考生选择议论文,但其中30%陷入事例堆砌的窠臼。教师需引导学生拓展写作范式,例如通过戏剧独白、寓言重构等多元文体训练,培养个性化表达。

从哲学维度看,题目暗合存在主义对生命本质的探讨。萨特曾言“人是自己行动的总和”,而光明与阴影的交织恰是主体在自由选择中构建意义的写照。考生若能将海德格尔“向死而生”的概念融入论述,可进一步提升思辨深度,这也为未来作文教学指明跨学科整合的方向。

2010年的山东高考作文题,以其诗性语言与哲学厚度,成为检验青年思辨能力的试金石。它提醒我们:教育的终极目标不仅是传授解题技巧,更是培养在光明与阴影交织中依然保持精神觉醒的独立个体。未来研究可进一步探索如何将美学教育融入写作教学,使学生在把握辩证关系的发展出更具创造性的表达方式。