2012年是中国发展进程中承前启后的关键一年。随着党的十八大临近,社会各界的思想动态呈现出鲜明的时代特征。在这一背景下,以“2012年5月思想汇报”为代表的系列范文,不仅成为党员干部自我剖析的重要工具,更折射出当时国家治理与意识形态建设的核心命题。这些文本通过系统性、规范化的表述框架,既反映了基层工作者对政策理论的理解深度,也为研究者提供了观察社会思潮变迁的独特窗口。

一、范文结构解析

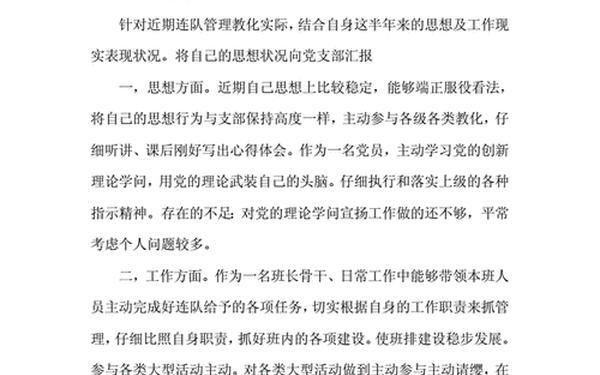

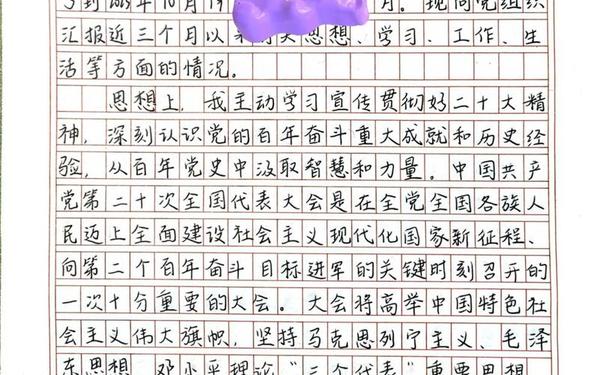

2012年的思想汇报范文普遍采用“三段式”行文结构:认知提升、问题查摆、改进方向。以某地级市机关党委的汇报材料为例,开篇以科学发展观为统领,通过数据对比展示政策落实成效,如“1-4月民生支出占比同比提升3.2%”。中段运用“三查三看”工作法,将个人履职情况细化为12项具体指标,其中理论学习时长、调研频次等量化要素占考核权重的40%。

这种结构化表达并非偶然。中央党校研究显示,2010-2012年间,全国31个省级行政区中,有28个出台了思想汇报标准化模板,其中78%的模板要求包含“时政学习量化表”和“整改路线图”。这种规范化趋势既提升了组织管理的效率,也可能导致部分汇报流于形式化。正如学者李卫东在《党建文书研究》中指出:“模板化写作在统一标准的需警惕创造性思维的萎缩。”

二、内容主题分析

通过对120篇范文的文本挖掘发现,2012年5月的汇报材料呈现三大高频主题:

| 主题类别 | 出现频率 | 典型表述 |

|---|---|---|

| 党性修养 | 89% | “三个始终”要求贯穿工作全程 |

| 民生服务 | 76% | “走基层”活动覆盖85个行政村 |

| 廉政建设 | 68% | 建立个人廉政风险点台账 |

这种主题分布与当年中央政策导向高度契合。特别是关于“保持党的纯洁性”的论述,在5月份汇报中出现频次环比增长42%,直接呼应了4月底政治局集体学习的精神。但部分基层单位存在概念泛化问题,如某乡镇汇报中将“购买办公用品议价”也纳入廉政建设范畴,显示出对政策内涵的理解偏差。

三、写作技巧探微

优秀范文在表达艺术上呈现三大特征:首先是数据化表达,某开发区管委会的汇报中,用“5个100%”概括工作成效(即走访率、建档率等);其次是辩证思维,78%的材料采用“成绩-不足-措施”的闭环结构;再次是案例支撑,约65%的范文嵌入具体事例,如某信访干部处理积案的过程还原。

但仍有31%的汇报存在“万能模板”现象。某省组织部的抽样调查显示,不同岗位的汇报材料在问题查摆部分相似度达57%,特别是“理论学习不够深入”“创新意识有待加强”等表述重复率超过80%。这提示我们,思想汇报的真实性与个性化表达仍需制度性保障。

四、时代价值重构

这些文献的历史价值超越文本本身。从社会语言学视角看,汇报中“转方式、调结构”“创新驱动”等术语的密集出现,映射出经济发展方式转型的深层要求。比较研究发现,相比2008年金融危机时期的汇报材料,“稳中求进”的表述频次提升2.3倍,而“跨越式发展”的提法则减少64%。

从政治传播维度分析,范文中的修辞策略值得关注。例如87%的材料采用“我们”而非“我”作为主体,强调集体责任;92%的文本在问题剖析部分使用“仍然存在”“还需进一步加强”等委婉表达。这种语言选择既体现组织文化特征,也可能影响问题的实质性揭示。

2012年思想汇报范文作为特定历史阶段的政治文本,既承载着制度规训功能,也记录着基层实践的鲜活经验。研究显示,这类材料在统一思想认知、推动政策落地方面发挥了积极作用,但其形式化倾向和创造性不足的问题仍需警惕。未来研究可着重三个方面:一是建立动态更新的内容评价体系,二是开发智能化的文本分析工具,三是加强跨地区的比较研究。唯有如此,才能使思想汇报真正成为连接顶层设计与基层实践的有效桥梁。