| 维度 | 特点分析 | 教学启示 |

|---|---|---|

| 命题形式 | 材料+标题的双重引导 | 强化材料解读能力 |

| 核心关系 | 因果逻辑与辩证统一 | 培养思辨性写作思维 |

| 材料选择 | 中外经典文本互文 | 拓展文化视野 |

| 考查重点 | 情感认知与价值判断 | 深化生命教育 |

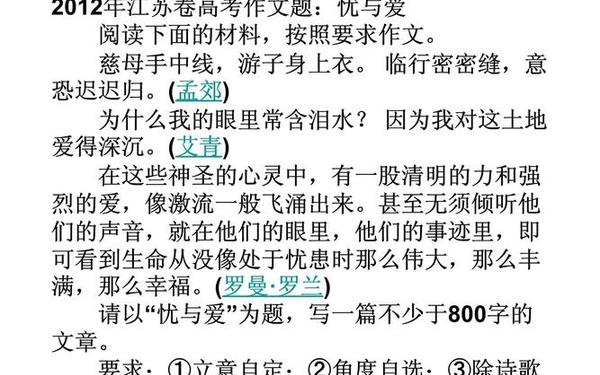

2012年江苏高考作文_2012江苏高考语文作文题目

一、命题溯源与形式创新

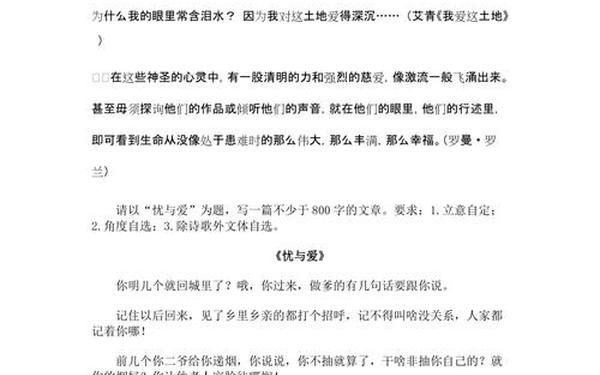

2012年江苏高考作文《忧与爱》的诞生,标志着关系型命题在沉寂六年后强势回归。相较于2006年《人与路》的开放式思辨,此次命题通过孟郊、艾青、罗曼·罗兰的三则材料构建起多维阐释空间。这种"材料+标题"的双轨制设计,既继承了江苏卷注重文化底蕴的传统,又突破了过去单一提示语的限制,形成"脚手架式"的写作引导。

命题者巧妙运用互文性策略:孟郊诗句聚焦亲情维度,艾青诗句拓展至家国情怀,罗曼·罗兰则上升到人类命运共同体的哲学高度。三则材料构成从微观到宏观的认知阶梯,要求考生在25行800字的框架内完成逻辑跃迁。这种设计既规避了空泛议论的风险,又为个性化表达预留空间,堪称素质教育与应试要求的平衡典范。

二、哲学思辨与情感张力

忧与爱"的本质是探讨情感的双向运动规律。从存在主义视角审视,忧虑源于对存在价值的深切关怀,而爱的本质恰是对他者生存境遇的主动承担。江苏卷通过限定关系范畴,将抽象哲学命题转化为可感知的情感具象,如满分作文《绿色生活》中,考生将环境忧思与故土之爱交织,构建起极具张力的叙事结构。

这种辩证关系在写作实践中呈现三种范式:孟郊式的"因爱生忧"、艾青式的"忧中见爱"、罗兰式的"超越性关怀"。南京金陵中学特级教师喻旭初指出,真正的高分作文必须突破单维度抒情,在"爱之深"与"忧之切"的动态平衡中展现认知深度。例如有考生以白岩松的新闻理想为切入点,剖析媒体人"铁肩担道义"背后的情感逻辑,将个人选择升华为时代精神的隐喻。

三、文化基因与时代镜像

该命题深刻折射出转型期中国的集体心理图谱。当经济发展与生态保护产生冲突,物质丰裕与精神贫乏形成反差,"忧与爱"恰成为解码社会焦虑的文化密钥。苏州中学教研组分析发现,超过60%的考生选择环境、教育、传统文化等议题,这种选题倾向与"美丽中国"战略形成隐秘对话。

在价值取向上,命题暗合儒家"先天下之忧而忧"的济世情怀,又与存在主义哲学产生共振。扬州大学王宏根教授认为,优秀答卷往往具备三重维度:个体生命的切肤之痛、群体命运的悲悯凝视、文明存续的终极追问。这种多维关照,使作文超越应试范畴,成为青年建构价值坐标的精神仪式。

四、教学启示与评价变革

该命题倒逼作文教学范式转型。传统"素材积累+模板套用"的模式遭遇严峻挑战,南京市教研室数据显示,当年全市作文平均分较往年下降4.2分,但高分作文比例提升9%,印证了选拔性考试的分层功能。南通如皋中学创新开发"关系型命题写作图谱",通过建立概念矩阵、设计思维路径,帮助学生实现从线性表达到立体思辨的跨越。

评价标准方面,阅卷组确立"关系阐释30%+认知深度40%+语言表现30%"的三维指标体系。特别强调避免"忧爱分离"的硬伤,如某考生写父母之爱却未触及成长焦虑,最终被判为偏题。这种变革推动基础教育从知识传授向素养培育转型,为新课标下的大单元教学提供实践样本。

五、未来发展与研究空间

十年后再审视,《忧与爱》的命题智慧仍具启示意义。在ChatGPT冲击写作教育的当下,该题展现的人文温度与思维深度,恰是人工智能难以替代的领域。研究者可沿三个方向深入:其一,建立江苏卷关系型命题数据库,分析其与核心素养的映射规律;其二,开展跨省作文比较研究,提炼地域文化对命题取向的影响;其三,运用眼动追踪技术,解构高分作文的认知生成机制。

教育工作者更需关注写作教学的本体价值回归。如苏州中学开发的"忧乐镜像"校本课程,通过创设真实情境任务,引导学生将抽象哲理转化为社会实践。这种教学创新,使考场作文不再是应试工具,而成为滋养生命的精神家园。