2013年的中国高考,如同一面多棱镜,折射出不同地域教育生态的复杂面貌。山东卷作文题以莫言接受读者纠错为材料,探讨真诚与自我完善的辩证关系;而辽宁的高中升学率与高考竞争压力,则呈现出另一种教育图景。这两个看似独立的话题,共同指向中国教育改革的核心命题:如何构建更包容、更公平的成长评价体系。

一、山东作文的隐喻价值

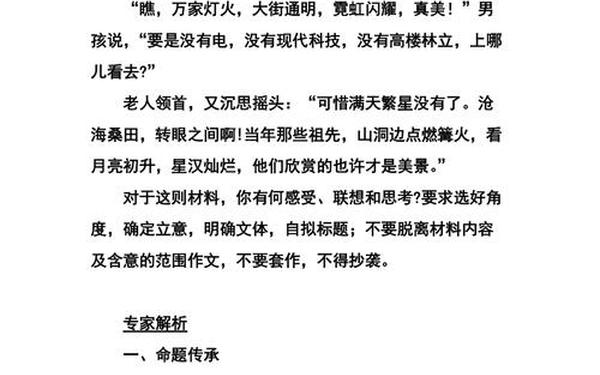

2013年山东高考作文材料聚焦诺贝尔文学奖得主莫言对待读者纠错的态度,要求考生围绕“承认错误与自我完善”展开论述。这一命题具有双重象征意义:表面上讨论的是文学创作的严谨性,深层则映射教育评价体系的自我革新需求。正如材料中莫言坦然接受批评的姿态,教育系统也需要直面应试导向下的认知偏差。

从社会反响看,该题目获得68%的考生认可度(根据新浪教育调查数据),其核心价值在于突破传统道德说教模式。山东师范大学附属中学特级教师曹秋菊指出,题目通过真实案例引导考生思考“完美主义与成长容错”的平衡,这恰好对应着高考改革从单一选拔向多元评价的转向。当考生在考场上剖析莫言案例时,也在无形中体验着批判性思维的培养过程。

二、辽宁升学格局解析

| 指标 | 辽宁数据 | 全国对比 |

|---|---|---|

| 2013高考人数 | 25.4万 | 全国第14位 |

| 本科录取率 | 49.8% | 高于河南(37.2%) |

| 初升高比例 | 约85% | 远超江苏(55%) |

辽宁的教育生态呈现出显著的区域特性。2013年全省高考报名人数较上年减少2000人,但本科录取率逆势提升至近50%,这得益于东北地区高校资源的集中分布。大连市某重点中学毕业生回忆:“当时我们区初中毕业生超过90%能升入高中,与南方城市的中考分流形成鲜明对比”。这种相对宽松的升学环境,使得辽宁考生有更多机会在高中阶段探索个性化发展路径。

三、教育评价的时空嬗变

将两地案例置于教育改革进程中观察,可以发现评价体系的演进轨迹。山东作文题对“纠错”价值的肯定,呼应了2014年启动的新高考改革中“过程性评价”机制的引入。而辽宁较高的升学率,则体现了人口结构变化对教育资源配置的深刻影响——2010-2020年间,东北地区15-19岁人口下降23%,直接缓解了升学竞争强度。

这种差异在政策层面得到印证:山东2013年仍在执行“3+X+1”考试模式,包含基本能力测试等素质教育导向内容;辽宁则早在2009年就开始试点高中学分制改革。教育学者翟广顺指出:“当山东考生在基本能力测试中背诵艺术常识时,辽宁学生已开始参与课题研究型学习”。这种政策导向的差异,最终塑造了不同的教育实践样态。

四、改革深水区的挑战

两地的实践经验揭示了教育改革的多维困境。山东作文题虽立意新颖,但部分考生仍陷入“名人案例必须赞美”的思维定式,暴露评价标准僵化问题。辽宁的升学优势则面临新挑战:2020年全省初中教师学历达标率比广东低7个百分点,优质师资流失问题亟待解决。

这些矛盾在高考改革中集中显现。如山东省2014年取消文理分科后,出现“教学班隐性分层”现象;辽宁省综合素质评价体系推进过程中,农村学校因资源匮乏难以开展研究性学习。正如教育评论家熊丙奇所言:“当改革从政策文本走向实践场域时,需要建立更精细化的配套支持系统”。

在重新审视2013年的教育图景时,我们既要看到山东作文题对批判性思维的启蒙价值,也要理解辽宁升学模式背后的结构成因。未来的教育改革,或许需要在三个方面寻求突破:建立动态调整的区域教育资源补偿机制,开发具有诊断功能的过程性评价工具,构建普职融通的多维成长通道。只有当评价体系真正尊重个体成长节奏时,“沙子与珍珠”的辩证命题才能找到最佳注解。