2013年与2016年的湖南高考作文题,恰似两枚跨越时空的棱镜,折射出中国教育改革进程中价值取向的深刻转变。前者以"我愿意"的双重视角探讨个体精神追求,后者通过分数奖惩的漫画叩问教育评价体系,这两道题目不仅考察学生的表达能力,更成为观察社会思潮的窗口。当我们将这两道相隔三年的作文题并置解读,便能清晰触摸到教育理念从理想主义向现实关怀的转向轨迹。

命题形态的对比分析

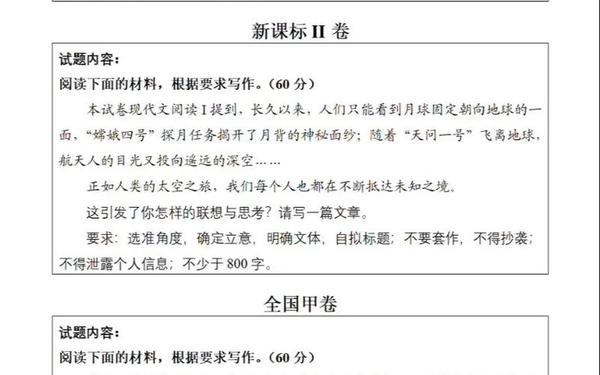

2013年的作文题采用双材料并置的经典模式,第一则寓言描绘飞鸟追求彩云的执着,第二则白描父子的温馨场景。这种设计延续了湖南卷惯用的哲理思辨风格,通过"奋斗之美"与"亲情之暖"的二元对立,构建起传统与现代价值观的对话场域。阅卷专家指出,材料间的张力实则为考生搭建起辩证思考的舞台——既要理解"天行健"的进取精神,也要体会"岁月静好"的生命哲学。

而2016年的漫画作文则呈现出鲜明的现实批判性。四格画面中,分数波动引发的亲吻与耳光,将应试教育的荒诞性暴露无遗。这种具象化的命题方式突破文字局限,要求考生在视觉符号的解码中完成价值判断。教育学者认为,该题通过"进步率崇拜"的现象,直指评价体系的机械性弊端。从寓言到漫画的形态演变,反映出命题者从抽象思辨向具象观察的视角转换。

主题内涵的深层解构

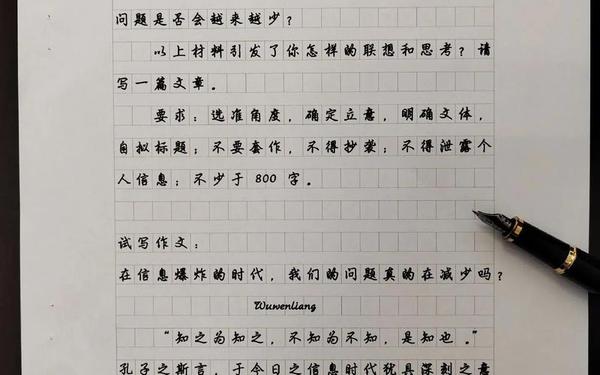

在2013年的"我愿意"主题下,阅卷组发现优秀答卷往往能突破非此即彼的思维定式。如满分作文《宿命》借猪的视角,既展现突破命运樊笼的勇气,又暗含对生命本质的叩问,这种双重解读恰与材料精神深度契合。教育研究者罗硕指出,该题的核心在于揭示"价值选择的自主性"——无论是冲顶高山之巅,还是守护亲情港湾,都应源自内心的真实意愿。

2016年的漫画题则引发对教育异化的集体反思。心理学专家在评卷中发现,超六成考生聚焦"评价标准的单一性",将分数比喻为"悬在头顶的达摩克利斯之剑"。广州六中特级教师肖刚认为,题目通过极端化的奖惩对比,揭示了"进步焦虑症"的社会病灶:当教育简化为数字游戏,成长的本真意义便被异化。这种批判性思考,标志着高考作文从价值引导向现实介入的功能拓展。

教育理念的范式转型

| 维度 | 2013年命题 | 2016年命题 |

|---|---|---|

| 价值取向 | 理想主义的人格培育 | 现实关怀的问题意识 |

| 思维训练 | 辩证思维的培养 | 批判性思维的激发 |

| 社会功能 | 传统文化价值的传承 | 现代教育弊端的反思 |

这种转型在写作范式中体现得尤为明显。2013年的佳作多采用象征手法,如将彩云喻指理想,用断崖象征突破,这种诗性表达契合当时提倡的"素质教育"理念。而2016年的高分作文则普遍运用社会学分析框架,有考生引入"剧场效应"理论,解释家长陷入分数竞赛的心理机制,显示出新一代学子的问题分析能力。

社会反响的历时观察

当年对2013年作文题的社会讨论集中在价值选择层面。《潇湘晨报》发起"奋斗者与守候者谁更幸福"的全民投票,结果显示不同代际群体差异显著:40岁以上群体更倾向亲情守护,而90后考生中63%选择奋斗价值。这种代际认知差异,折射出转型期中国的价值多元图景。

2016年的漫画题则引发持续数月的教育大讨论。21世纪教育研究院的数据显示,该题使"进步焦虑""评价暴力"等成为年度教育热词,直接推动多地试点"成长档案袋"评价改革。这种从考场到社会的议题扩散,彰显高考作文独特的社会动员功能。

写作教学的启示录

两道作文题的演变给予语文教育三点启示:思维训练应从二元对立转向多元共生,培养学生处理复杂价值冲突的能力;写作教学需建立现实关怀维度,引导学生从现象观察走向本质追问;表达能力培养应注重跨媒介转换,提升符号解读与重构能力。

未来研究可深入探讨新媒体时代视觉素养与写作能力的关联机制。教育实验显示,经常进行图文转换训练的学生,在概念抽象与逻辑建构方面表现更优,这为作文教学改革提供了新思路。

从"我愿意"的精神宣言到"分数之困"的现实叩问,湖南高考作文题的变迁轨迹,恰是中国教育现代化进程的微观缩影。这些题目不仅是选拔人才的标尺,更是记录时代的棱镜。当我们站在教育改革的深水区回望,更能理解这些文字背后蕴藏的价值追问——教育的终极目的,终究是培养既能仰望星空又可脚踏实地的完整的人。