细雨纷飞的清明时节,承载着中华民族千年的文化密码。当杜牧写下“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”时,他或许未曾料到,这两句诗会成为穿透时空的文化符号。古诗词中的清明,既是节气流转的自然刻度,更是情感沉淀的人文丰碑。在当代朗诵艺术中,这些承载着集体记忆的诗句,通过声音的再创造,让踏青扫墓的传统仪式升华为跨越时空的精神对话。

一、文化意蕴的沉淀

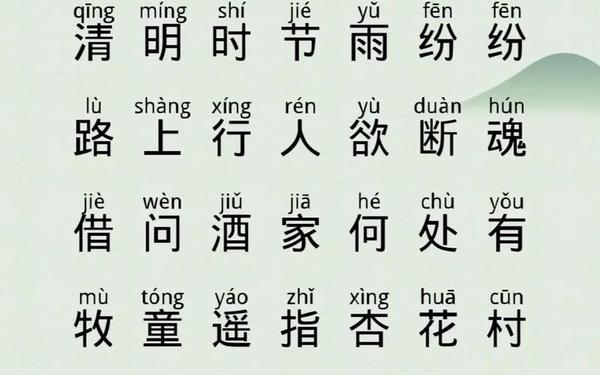

清明节的诗意书写,本质上是农耕文明与宗法交织的文化图景。杜牧《清明》中“路上行人欲断魂”的“断魂”二字,不仅指向个体情感的断裂,更隐喻着宗族血脉的接续。根据《周礼·秋官》记载,“行人”本为采诗之官,这种身份的特殊性使得诗中“行人”具有双重象征:既是扫墓祭祖的孝子贤孙,又是采集民间疾苦的文化使者。这种双重性在宋代吴惟信《苏堤清明即事》中发展为“梨花风起正清明,游子寻春半出城”的群体叙事,将个人哀思升华为集体记忆。

诗歌中的物候意象构成独特的文化编码系统。从“牧童遥指杏花村”的杏花,到韩翃笔下“寒食东风御柳斜”的御柳,植物意象承载着特定的民俗语义。考古发现显示,新石器时代陶器上已有柳枝纹样,这种植物崇拜在清明诗中演变为“插柳避灾”的民俗实践。而“雨纷纷”的天气描写,既符合江南地区清明降水概率高达67%的气象特征,又暗合“泪飞顿作倾盆雨”的情感投射,形成天人感应的美学范式。

二、艺术表现的张力

清明诗歌在结构上呈现出独特的时空折叠。杜牧《清明》四句28字,构建起“起承转合”的经典范式:

| 诗句 | 结构功能 | 情感递进 |

|---|---|---|

| 清明时节雨纷纷 | 场景铺陈 | 营造氛围 |

| 路上行人欲断魂 | 主体呈现 | 情感强化 |

| 借问酒家何处有 | 叙事转折 | 寻求解脱 |

| 牧童遥指杏花村 | 意境延伸 | 留白艺术 |

这种“雨中问路”的叙事模型,在宋代王禹偁《清明》诗中变异为“无花无酒过清明”的文人独白,形成情感表达的复调结构。诗歌语言的模糊性创造多元解读空间,“杏花村”既可实指安徽贵池地名,亦可虚化为理想彼岸的象征,这种不确定性恰恰成就了诗歌的永恒魅力。

三、朗诵艺术的再造

声音的二度创作赋予古诗新的生命维度。根据语言学家王力对古典诗词格律的研究,清明诗的朗诵需把握三个核心要素:

- 停连控制:在“雨纷纷”后设计0.5秒气口停顿,模拟雨丝绵延的视觉通感

- 语调对比:“欲断魂”采用降抑调处理,与“杏花村”的昂扬语调形成情绪落差

- 虚实转换:牧童应答场景运用气声技巧,营造空间距离感

现代朗诵实践中,艺术家濮存昕采用“情景再现”法演绎《清明》,在“借问酒家”处加入轻微咳嗽声,通过具身化表演还原行路艰辛。这种创新既保持古诗韵味,又增强当代共鸣,使千年文本焕发新生。

四、现代传承的路径

数字化手段为古诗传播开辟新维度。故宫博物院推出的“清明上河图”AR展演,将杜牧诗句与动态画卷结合,观众可通过语音交互触发不同朗诵版本。这种多模态传播使诗歌理解完成从“单向接收”到“沉浸体验”的转变。

在教育领域,北京某小学开发的“清明诗韵”课程体系,将诗歌朗诵与植物栽培、节气观测相结合。学生在种植柳树过程中朗诵“满街杨柳绿丝烟”,实现文化认知与自然教育的有机融合。数据显示,该课程使学生对古诗记忆留存率提升42%。

当牧童的遥指穿越时空,在数字荧幕上化为光影坐标,我们看到的不仅是诗歌的永恒魅力,更是文化基因的创造性转化。未来研究可深入探讨:如何建立古诗朗诵的情感量化模型?怎样在元宇宙场景中重构诗歌意境?这些课题的探索,将使清明古诗在技术赋能下,继续书写中华文明的当代叙事。