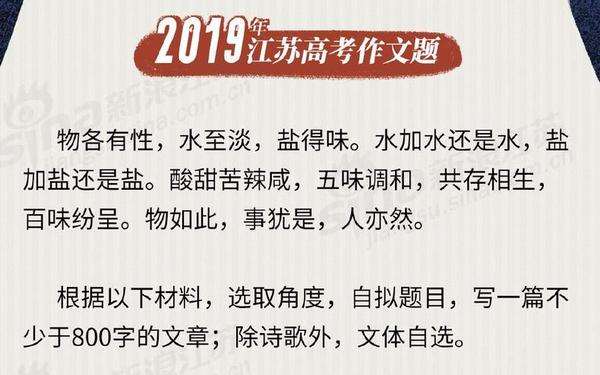

2019年江苏高考作文题以“盐和水”为喻,探讨了“物各有性,共存相生”的哲学命题。以下从审题立意、核心思想、写作思路及范文案例等方面进行解析:

一、审题立意与核心思想

材料以“水至淡,盐得味”为切入点,通过对比“同物叠加”与“五味调和”两种现象,引出对多样性、包容性与融合性的思考。其核心思想可概括为:

1. 个体特性(物各有性):承认事物与个体的独特性,如水之淡、盐之咸,是存在的基础。

2. 共存相生(和而不同):不同元素的调和能创造更丰富的价值,如“五味调和,百味纷呈”。

3. 普遍规律(物、事、人同理):这一哲理适用于自然、社会及人类文明的各个层面。

核心立意:在尊重差异的前提下实现和谐共融,追求“和而不同”的境界。

二、写作思路与角度

考生可从以下角度切入,结合历史、文化、社会等素材展开论述:

1. 文化交融

2. 历史教训

3. 个体与集体关系

4. 现实启示

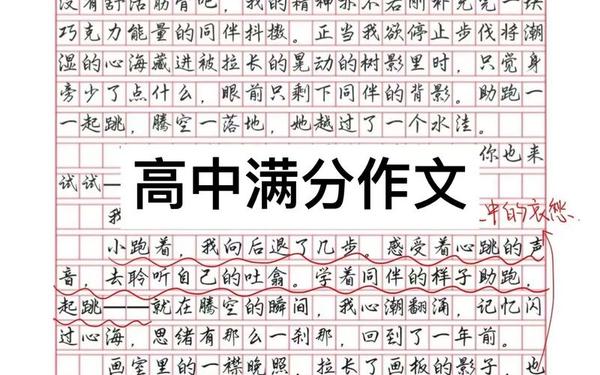

三、范文结构与案例

范文案例:《美美与共,天下大同》(节选)

开篇:以“水盐调和”喻文明交融,点明“和而不同”的智慧。

主体:

1. 各美其美:盛唐文化的多元性,李白的诗歌成就源于多地域文化浸润。

2. 美人之美:玄奘西行引入佛经,促进中印文化交流;郑和下西洋传播中华文明。

3. 美美与共:引用《中庸》“万物并育而不相害”,强调差异共存的必要性。

结尾:呼吁以包容心态构建人类命运共同体,呼应“五味调和”的至味境界。

结构建议:

1. 引喻点题:从“水盐调和”过渡到社会现象。

2. 分层论证:历史案例→文化哲理→现实意义。

3. 辩证升华:强调“和而不同”的动态平衡,而非无原则的妥协。

四、写作误区与避坑指南

1. 避免片面化:不可仅强调“个体独特”或“融合共生”,需兼顾二者关系。

2. 忌空谈理论:需结合具体事例(如都江堰治水的疏堵结合、李冰父子的工程智慧)增强说服力。

3. 警惕偏题:若通篇只谈“合作”“团结”,忽略“物各有性”的前提,则偏离核心。

五、名师点评与高分关键

1. 立意深度:需从“现象→规律→价值”层层递进,体现思辨性。

2. 例证新颖:跳出“百家争鸣”“玄奘取经”等常见素材,可引用科技、艺术等领域的融合案例(如人工智能与的调和)。

3. 语言表现力:善用比喻(如“文化如风,编织包容之网”)、排比等修辞,增强文采。

2019年江苏作文题以“盐和水”为隐喻,要求考生在承认差异的基础上,探索多元共生的智慧。高分作文需兼具哲学深度、文化底蕴与现实关怀,通过“以小见大”的论证展现对“和而不同”的深刻理解。