在传统与现代交融的2020年新春,春联作为中华文化最具仪式感的符号,不仅承载着辞旧迎新的美好愿景,更成为书法艺术与民俗智慧的结晶。这一年恰逢庚子鼠年,百副新春联作既延续了千年文脉的典雅对仗,又融入了时代语境的创新表达。本文将通过多维视角,解析这些春联作品在主题内涵、书法美学及文化传承中的独特价值。

一、主题与时代映照

2020年春联在内容创作上呈现出传统吉祥话与生肖元素的精妙融合。从网页1收录的“绿竹别其三分景,红梅正报万家春”到网页16推荐的“春潮传喜讯,鼠岁报佳音”,既保持了“竹报平安”“梅开五福”的古典意象,又将“鼠岁”生肖符号自然嵌入。这种双轨并行的创作思维,使春联既不失文化根脉,又充满时代鲜活感。

鼠年主题对联的创新尤为突出,如网页1中“花果飘香美哉乐土,鼠年增色岂换人间”将生肖符号与自然景观结合,形成虚实相生的意境。而“勤羊辞旧千家同喜,顽猴闹春万户皆福”则通过谐音双关(猴/候),既呼应生肖更替,又暗喻生活期盼,展现出民间智慧的语言创造力。

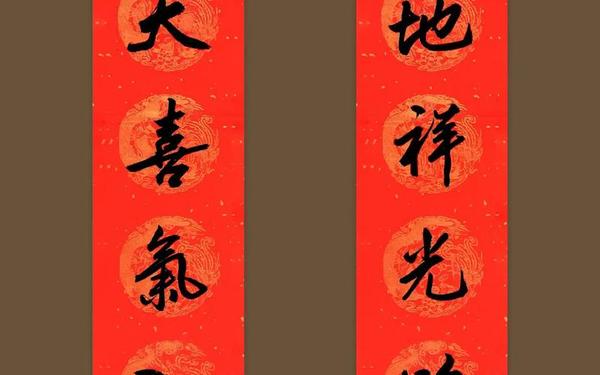

二、书法艺术解析

| 书体类型 | 美学特征 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 欧楷 | 方正峻利,骨肉停匀 | 网页10所示“春风送福鸿运到” |

| 行书 | 流畅洒脱,笔势连绵 | 网页17赵冷月“腊梅吐芳迎红日” |

| 隶书 | 古朴厚重,蚕头雁尾 | 网页17方传鑫“大地迎春东风舞” |

从网页17名家作品中可见,欧阳中石的楷书“无边秀色群芳艳”讲究横细竖粗的对比,笔画转折处采用顿挫技法,形成庙堂之气;而胡问遂行书“百花迎春香满地”则以牵丝映带增强韵律感,字距疏密有致如春潮涌动。这些书法实践印证了孙学峰教授提出的“春联需平衡艺术性与识读性”[[17][32]]。

民间书写同样蕴含审美智慧,如网页26强调的“中锋行笔”原则,在网页1“天增岁月人增寿”联中得以体现,其横画藏头护尾,竖画如松柏挺立,墨色饱满契合红纸底色,形成强烈的视觉张力。

三、创作技巧探微

优秀春联的诞生离不开严谨的创作规范。对仗方面,“丹凤呈祥龙献瑞,红桃贺岁杏迎春”(网页16)严格遵循平仄相对原则,上联“凤-龙”与下联“桃-杏”形成动植物意象的工整对应。用典方面,“金猴奋起千钧棒”(网页1)化用《西游记》典故,既呼应生肖又暗喻驱邪纳福,展现文学性深度。

在书写技法层面,网页27提出的“压场理论”在商用春联中表现显著。例如网页1“创大业千秋昌盛”联采用颜体加粗处理,横画末端顿按加重,竖画如铁柱擎天,通过增强视觉重量感传达出事业稳固的寓意。这种技法与网页26强调的“墨色浓厚”原则形成互证,共同构建春联的仪式感[[1][26][27]]。

四、文化传承意义

从桃符到红纸的演变(网页33),春联始终是中华文化基因的载体。2020年作品中的“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”(网页17化用王安石诗句),既是对传统的致敬,也暗含对文化生命力的礼赞。而社区写春联活动(网页19)的兴起,则使这一民俗从家庭空间走向公共领域,构建起新型文化共同体。

现代春联在继承中创新,如网页41分析的“生意如同春意美”联,将商业理念注入传统格式,反映市场经济时代的价值转向。这种适应性演变印证了文化学者提出的“春联是流动的文本”理论,其形式框架的稳定性与内容表达的流动性,构成传统文化现代转型的典范[[33][41]]。

五、结论与展望

2020年新春春联百副佳作,既是书法美学的集中展示,也是时代精神的微观镜像。它们证明:在键盘输入时代,手写春联的笔墨温度仍具有不可替代的文化价值。未来研究可深入探讨春联在数字化传播中的形态创新,或从比较文学视角分析不同地域春联的意象差异,让这一文化瑰宝在新时代绽放异彩。