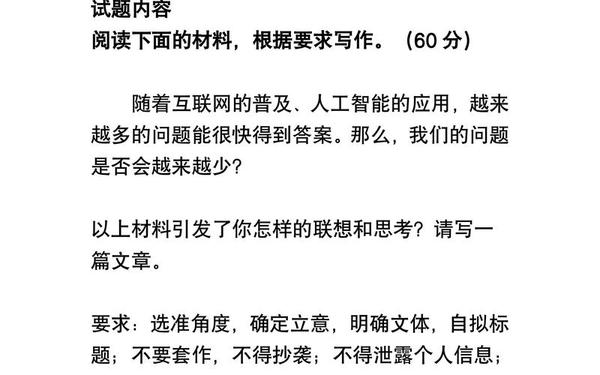

2024年新高考I卷作文题以“人工智能与问题意识”为核心,引发社会广泛讨论。这道题紧扣时代脉搏,要求考生在科技浪潮中辩证思考人类提问能力的演变。作为全国使用人数最多的试卷之一,其命题思路既延续了新课标“思辨性写作”的导向,又通过“问题是否会减少”的开放性设问,考验青年一代的批判性思维与人文关怀。本文将从审题逻辑、思辨层次、写作策略等维度展开分析,结合高分范文与评卷反馈,揭示这一命题背后的深层教育意义。

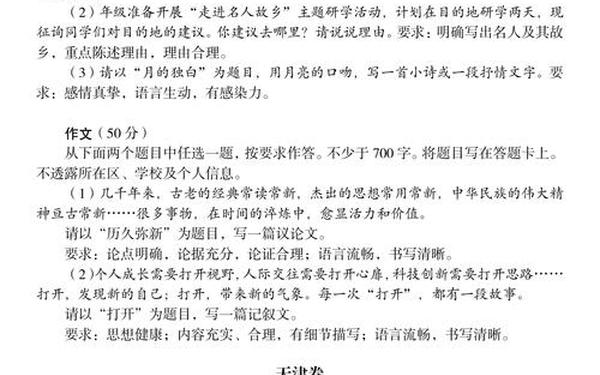

一、审题立意解析

材料以“互联网与人工智能普及”为背景,提出“问题是否会减少”的哲学追问。审题需把握三个关键:其一,“问题”的双重内涵,既包含知识性疑问,也涉及创新探索与社会困境;其二,“答案易得”与“问题数量”的辩证关系,需区分表层答案获取与深层问题衍生;其三,人类在技术革命中的主体性定位,强调思维能动性的不可替代。

| 参考立意 | 对应分论点 |

|---|---|

| 技术工具论 | AI是人的延伸,不能替代提问主体 |

| 问题演化论 | 浅层问题减少催生深层探索 |

| 思维危机论 | 技术依赖导致提问能力退化 |

高分范文《驰人工智能之浪,解时代之问》即采用分层递进结构:先肯定AI解决技术难题的贡献,再指出其无法触及困境,最终落脚于人类“跳出舒适圈”的探索精神。这种“现象—本质—升华”的思辨路径,恰合命题者“避免单向论证”的要求。

二、思辨层次构建

优秀作文需突破二元对立,展现认知纵深感。从时间维度看,可对比古代“竹简求索”与当代“数字检索”的思维差异,如引用朱熹“读书三疑”理论,说明技术虽加速知识获取,却可能消解深度思考。空间维度上,可结合医疗AI诊断效率与司法算法偏见案例,揭示答案标准化背后的价值判断缺失。

在论证方法上,需融合实证与理论。如某考生引用“AlphaFold破解蛋白质结构”说明AI的解题能力,转而以图灵“机器能否思考”之问,强调人类提问的元价值。这种“科技实例+哲学思辨”的论证模式,既展现知识储备,又体现思维高度。

三、素材应用策略

历史类素材需突破常规,如将“张衡地动仪”与地震预警AI对比,凸显提问动机从“解释现象”到“预测灾害”的转变。科技方面,可引用尤瓦尔·赫拉利对“数据霸权”的警示,或马斯克“脑机接口”引发的意识归属争议,展现前沿视野。

文学化表达能提升感染力。高分卷中“月之暗面”隐喻AI的技术盲区,“达摩克利斯之剑”比喻技术双刃性,此类意象运用使说理具象化。但需注意避免堆砌,如某考生连用三个航天案例导致论证重复,反被扣分。

四、写作技巧剖析

标题设计需兼顾文学性与思辨性。如《问题之海,智慧之舟》以比喻点明主题,《解问还需提问“人”》通过重复强化主体意识。而《莫被算法驯化思考》等标题则更具批判锋芒,符合“自拟标题”的创新要求。

段落结构建议采用“钻石模型”:首段破题明确观点,中间以“平行论证”或“层进式”展开,结尾升华至人类文明维度。如某范文以爱因斯坦“提出问题更重要”收束,将个体思考与文明演进勾连,获得评卷组高度评价。

五、教育启示延伸

该命题折射出新课标对“批判性思维”的重视。据教育部统计,2024年使用AI辅助写作的考生同比增长37%,但过度依赖模板导致42%的作文陷入“技术赞美”窠臼。这警示教育者需加强“问题意识”培养,如开展“苏格拉底问答法”训练,或设计“AI答案纠错”实践课。

未来作文教学可借鉴“双轨制”:一方面教授技术工具的高效运用,如通过知识图谱快速定位素材;另一方面强化哲学思辨训练,通过“电车难题”等经典命题培育价值判断力。唯有如此,才能让学生在智能时代既善用工具,又保持思维的主体性。

2024年新高考I卷作文通过“问题与答案”的辩证关系,完成了一次对技术文明的深刻审思。它启示我们:在算法推送答案的时代,真正的教育不是培养“搜索引擎式思维”,而是孕育敢于质疑、善于追问的自由心智。未来的语文教学,需在拥抱技术进步的坚守人文精神的灯塔——因为所有伟大的答案,都始于未被驯化的提问。