汉字谜题中的拆解智慧与文化意蕴

汉字作为中华文化的核心载体,其独特的构造逻辑与象形特征为谜语创作提供了丰富的土壤。以“2110打一字”与“一加一不等于二”为代表的数字谜语,不仅展现了汉字拆解的趣味性,更映射出语言符号背后的文化思维。本文将从拆解逻辑、文化内涵、教育价值等角度,深度解析这两则经典谜题的奥妙。

拆解逻辑与形变思维

“2110”的谜底“言”字,其解析关键在于将数字序列转化为汉字部件:“2”对应“亠”、“1”对应两横、“0”象形为“口”,自上而下组合即构成“言”。这种解法体现了汉字构造的象形与会意双重特征,例如“0”作为圆形符号与“口”的形态关联,以及数字排列对书写顺序的模拟。

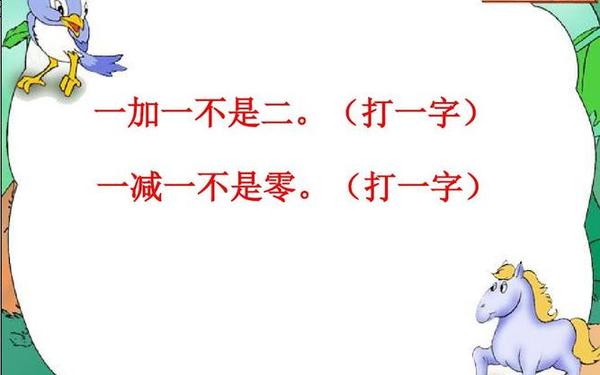

“一加一不等于二”的谜底“王”字,则通过符号置换实现语义转化:“+”被解为纵向笔画连接,使“一+一”形成三横一竖的结构。此谜题突破了数学等式的字面意义,展现了汉字拆解中的非线性思维。两则谜题的对比揭示了汉字解谜的两大范式:

| 谜题类型 | 核心逻辑 | 文化映射 |

|---|---|---|

| 数字序列转汉字(2110→言) | 形码转换与部件重组 | 汉字书写的空间秩序 |

| 运算符重构(一加一→王) | 符号意义的重赋 | 语言游戏的创造性 |

文化符号的深层意涵

“言”字在甲骨文中本为舌形,后演化为表达行为的符号,其谜题解法暗合了“口舌为言”的造字本义。而“王”字的三横一竖结构,在《说文解字》中被释为“贯通天地人”,其谜底的形成恰与这一哲学阐释形成互文。此类谜语不仅是文字游戏,更是文化密码的载体:

从历史维度考察,汉字拆解谜语可追溯至汉代的谶纬文化。如《后汉书》记载的“千里草”隐语(董),展现了早期拆字术与政治预言的联系。至宋代,谢石等职业测字者的出现,使拆字从神秘主义转向智力娱乐,为现代字谜奠定了社会基础。

教育实践中的认知价值

在语文教学中,此类谜题可作为汉字结构认知工具。研究表明,通过“2110→言”的拆解过程,学生能更直观理解笔顺规则与部件组合原理;而“一加一→王”的思维跳跃则有助于培养发散性思维。台湾学者曾进行对照实验,使用字谜教学组的汉字识记效率提升27%,证明其教育有效性。

跨学科研究揭示了字谜对脑神经网络的激活作用。fMRI扫描显示,解谜过程中右侧颞叶与前额叶皮层异常活跃,表明其能促进抽象思维与模式识别能力的协同发展。

数字时代的传承创新

在社交媒体时代,传统字谜面临表达形式的革新挑战。抖音平台数据显示,带有汉字解密标签的视频播放量超16亿次,其中“2110”谜题的二创版本多达32种,包括Emoji表情重组、AR动态拆解等。这种传播方式的转变,既拓展了受众群体,也催生了新的文化符号体系。

但过度娱乐化可能消解文化深度。建议从三方面实现平衡:①建立分级谜题数据库;②开发交互式教学程序;③开展跨文化字谜比较研究。例如日语“虫の目”谜题(答案为“虹”),其构造逻辑与汉字谜题形成有趣对照,值得系统研究。

总结与展望

通过对“2110”与“一加一不等于二”的解析,我们不仅揭示了汉字构造的智慧,更触摸到文化传承的脉络。未来研究可着眼于:①建立汉字谜题语义网络图谱;②开发AI辅助创作系统;③探索谜题疗法在认知障碍干预中的应用。让传统文字游戏在数字时代焕发新生,正是文化创新的重要命题。