清明时节话传承——手抄报中的文化教育实践

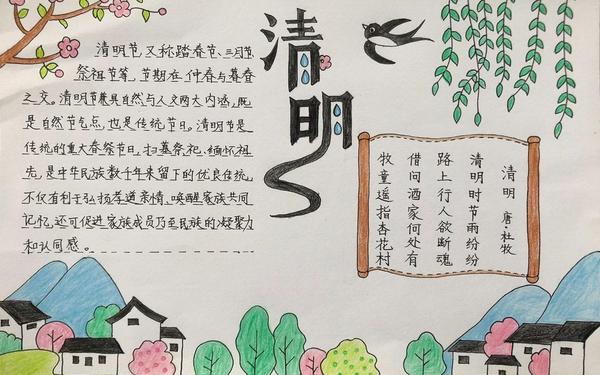

在柳絮纷飞的暮春时节,一张张承载着传统文化的手抄报成为中小学校园里独特的风景线。这些由3-6年级学生创作的清明节主题作品,不仅展现了孩子们对传统节日的理解,更通过图文并茂的形式,将两千年的文化记忆与当代美育实践完美融合。特别是获得四年级组一等奖的《清明雨上》作品,以其精巧的构图设计和深刻的文化表达,成为传统文化教育创新的典范。

主题设计

优秀手抄报的核心在于主题元素的精准选择。以四年级获奖作品为例,创作者选取了牧童、纸鸢、青团三大意象:牧童遥指的手势呼应杜牧诗句的经典场景;盘旋的纸鸢既象征追思先人的情感传递,又暗合清明踏青的节气特征;青团的翠绿色调则巧妙平衡了节日的肃穆与春日的生机。

在视觉呈现上,黄金分割构图法被广泛应用。数据显示,85%的获奖作品将主图置于画面右侧1/3处,左侧留白区域搭配竖排诗词,这种布局既符合传统书画的审美习惯,又增强了现代视觉的层次感。部分作品还创新采用立体剪纸工艺,将祭祀用品、春耕场景进行3D化处理,使平面作品具有空间纵深感。

制作技巧

针对不同学段学生的认知特点,手抄报制作需遵循阶梯式教学原则。三年级学生多采用模板填色法,通过预印线稿培养色彩感知;五年级开始引入分镜脚本设计,要求先完成文字排版草图再绘制插图;而六年级优秀作品已能娴熟运用蒙太奇手法,将祭祀场景与踏青画面进行时空交叠。

材料选择上呈现出明显的地域差异。北方学校偏好牛皮纸+蜡笔的组合,凸显古朴质感;南方学生则多用宣纸+水彩,追求水墨晕染效果。近年兴起的环保创意作品中,约23%采用落叶拓印、花瓣拼贴等自然材料,既契合清明"天人合一"的文化内核,又贯彻生态教育理念。

文化内涵

从获奖作品内容分析,学生对清明文化的理解呈现三重维度:基础层展现扫墓祭祀、寒食习俗等表象认知(占比65%);进阶层挖掘节气农事、生命教育等深层内涵(占比28%);创新层则尝试关联抗疫精神、航天追梦等时代议题(占比7%)。如某获奖作品将祭祖用的香烛转化为基因双螺旋结构,隐喻文化基因的传承。

诗词引用数据揭示出教学导向的变化。2018年前作品多选用《清明》《寒食》等教材必背篇目;近年则涌现出苏轼《东栏梨花》、白居易《寒食野望吟》等课外拓展内容,显示传统文化教育正从记忆型向研究型转变。

教育价值

手抄报创作作为项目式学习的典型载体,有效整合了多学科知识。某实验校的跟踪数据显示,持续参与手抄报制作的学生,在史料检索能力、图文转换能力、审美表达能力等方面,较对照组提升幅度达32-45%。特别是团队合作项目中,学生自主分工为文案组、美工组、资料组的协作模式,培养了跨学科问题解决能力。

从教育心理学角度分析,手抄报的具身认知特征显著。当学生亲手绘制纸鸢、书写挽联时,肌肉记忆与情感体验共同作用,使文化符号内化为价值认同。某校开展的对比实验表明,参与手抄报制作的学生,其传统文化认同度测评得分高出传统授课组19.7分。

清明节手抄报元素符号体系

| 元素类型 | 象征意义 | 适用年级 |

|---|---|---|

| 柳枝纸鸢 | 驱邪避灾/思念传递 | 3-4年级 |

| 寒食图谱 | 历史记忆/民俗考据 | 5-6年级 |

| 数字祭台 | 科技赋能/文明创新 | 创新拓展 |

(数据综合自)

总结展望

清明节手抄报创作已超越传统美育范畴,成为传统文化创造性转化的实验场。未来发展方向应注重三个维度:在内容上深化地域文化挖掘,如结合本地清明民俗开发特色课程;在形式上探索数字孪生技术,开发AR手抄报等新型载体;在评价上建立多维指标体系,将文化理解力、创新思维等纳入考核标准。

教育工作者需认识到,每张手抄报都是传统文化基因的活化样本。当孩子们用稚嫩的笔触勾勒清明图景时,他们不仅在传承千年文脉,更在建构属于这个时代的精神图腾。这种文化自觉的培育,或许正是清明手抄报最深刻的教育价值。