在统编版语文二年级上册的教材中,《父与子》系列漫画作为看图写话的经典素材,通过生动的生活场景和充满童趣的互动,为低年级学生提供了观察、想象与表达的绝佳载体。这一教学实践不仅契合儿童认知发展规律,更通过多模态的视觉叙事,将语言训练与情感教育巧妙融合,形成了独具特色的写作启蒙路径。

观察与想象的启蒙路径

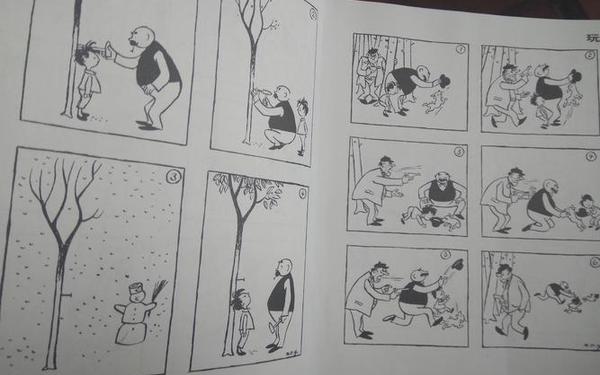

看图写话的核心在于培养“视觉解码”与“语言编码”的转换能力。在《父与子》教学中,教师首先引导学生遵循“整体—局部—整体”的观察顺序。如《摘苹果》场景中,学生需要先识别果园环境、人物数量等宏观要素,再聚焦人物动作细节:梯子的倾斜角度、竹筐的苹果堆积状态、人物衣着的颜色差异等,这些细节构成了故事发展的逻辑链条。

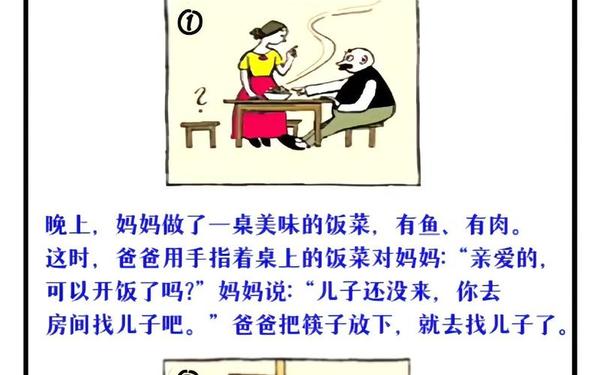

想象力的激活则依托于画面留白。当教材呈现父亲被漫画书吸引而忘记吃饭的经典场景时,教师可设置“爸爸为什么弯下腰”“书页上可能画着什么”等开放式问题。深圳福强小学的课例显示,学生能由此延伸出“爸爸回忆童年”“发现新游戏规则”等多样化叙事,这种想象训练使静态画面转化为动态故事,有效突破了低年级学生“写不长”的困境。

分层训练与语言建构

针对二年级学生的认知梯度,教学实施呈现阶梯式推进。初级阶段聚焦单图要素提取,如《墨水瓶事件》中,通过“谁—做了什么—结果如何”的句式模板,完成基本叙事框架搭建。进阶阶段则强调多图逻辑衔接,教师可截取《父与子》中3-4幅连续画面,引导学生发现“时间推移词(不一会儿/突然)”“因果关联词(因为…所以…)”等语言标记。

语言丰富化训练借鉴了“三动原则”,即每幅图至少描写三个动作细节。在《补裤子》故事中,学生需要将“缝补”过程分解为“穿针—打结—缝线—剪断”等具体动作,并添加“针尖在阳光下闪烁”“线头像小蚯蚓扭动”等比喻。这种训练使文字表达从“爸爸补裤子”的简单陈述,升级为包含动作链与感官描写的生动段落。

教学载体的独特优势

《父与子》作为教学载体具有三重适配性:其无字漫画特性消除了文字依赖,迫使学习者主动建构叙事逻辑;日常化场景(吃饭、游戏、劳动)与儿童经验高度契合,降低了认知迁移难度;而夸张的肢体语言与幽默反转,则有效维持低龄学习者的注意力。杭州某小学的对照实验显示,使用《父与子》素材的班级,在“细节描写”与“情感表达”两项指标的优秀率比传统教材组高出23%。

该漫画还暗含德育渗透契机。当父亲因看书入迷忘记职责时,教师可引导学生讨论“责任与兴趣的平衡”;在《墨水瓶事件》中,父亲“先修补后惩戒”的行为,则成为“教育智慧”的具象化案例。这种价值观的隐性植入,使语言训练与品格培养实现有机统一。

家校协同的创新空间

教学实践可延伸至家庭场景,形成教育合力。建议家长采用“亲子共读—角色扮演—生活复现”的三步法:先共同解读漫画隐含信息,再通过动作模仿深化理解,最后引导孩子观察真实生活中的亲子互动并记录。北京某实验校的案例显示,参与该项目的学生,其作文中“人物对话多样性”提升40%,“情感真挚度”指标亦有显著改善。

数字化工具为教学注入新可能。教师可截取漫画关键帧制作动态PPT,用箭头标注观察路径,用渐显特效突出核心要素。更有创新者将《父与子》改编为互动式电子绘本,学生点击画面特定区域即可触发写作提示,这种多媒体交互显著提升了学习参与度。

从语言建构到人格培育,《父与子》看图写话教学展现了低年级写作教育的多维价值。未来研究可深入探讨:如何基于眼动追踪技术优化观察指导策略?怎样建立更科学的想象力评估体系?这些探索将推动写作启蒙从经验导向迈向实证研究,为儿童语言发展提供更精准的教学支持。正如教育学家卜劳恩所言:“真正的教育不在于灌输知识,而在于唤醒观察世界的眼睛和温暖人心的笔触。”