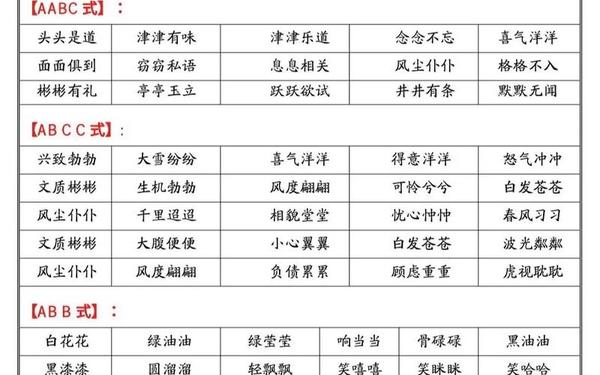

在小学语文教学中,AABC式词语作为汉语词汇的独特形式,既是语言表达的精华,也是培养学生语感的重要工具。这类词语以“前两字重复、后两字变化”的结构(如“头头是道”“津津有味”),通过韵律感和形象化的表达,帮助低年级学生快速掌握词汇规律。本文将从语言特点、教学价值、分类解析、记忆方法等多个维度,系统探讨二年级AABC式词语的核心内涵与应用策略。

一、语言结构与韵律特征

AABC式词语的构成遵循“叠字+变化”的规律,首字的重复强化了语音节奏,后两字的变化则丰富了语义层次。例如“步步为营”中,“步步”的重复既模拟了行走的节奏,又通过“为营”的转折传递出谨慎的意味。这种结构在古诗词中早有体现,如《诗经》中的“关关雎鸠”,现代汉语则将其发展为更具实用性的四字组合。

从语音学角度分析,AABC式词语的声调组合往往形成抑扬顿挫的韵律。以“彬彬有礼”(bīn bīn yǒu lǐ)为例,前两字平声的重复与后两字仄声的变化形成鲜明对比,这种声调搭配既便于记忆,又符合汉语的审美习惯。

二、教学价值与实践应用

在二年级语文教学中,AABC式词语承担着多重教育功能。其规律性结构有助于学生掌握词语构成原理,如通过“念念不忘”理解“重复+动作”的组合逻辑,进而自主拓展“连连点头”“声声入耳”等创新表达。这类词语的形象化特征能有效提升写作能力,例如用“津津有味”替代“很认真地吃”,使描述更具画面感。

教学实践中可结合以下策略:

| 教学方法 | 典型案例 | 能力培养 |

|---|---|---|

| 情境造句法 | 用“炯炯有神”描述人物眼睛 | 观察与表达 |

| 对比分析法 | 比较“源源不断”与“绵绵不绝” | 语义辨析 |

三、语义分类与认知规律

根据语义特征,AABC式词语可分为三大类:

- 动作描写类:如“念念有词”“喋喋不休”,通过动作的持续性强化表达效果

- 状态描绘类:如“奄奄一息”“津津有味”,用叠字增强情境感染力

- 品质评价类:如“彬彬有礼”“孜孜不倦”,通过重复结构凸显人物特质

认知心理学研究表明,7-8岁儿童对重复结构的记忆效率比随机词汇高43%。这解释了为什么二年级教材大量采用AABC式词语:其规律性符合儿童“模式识别-记忆强化-迁移应用”的学习路径。

四、记忆策略与拓展学习

针对低龄学生的认知特点,可采用以下记忆方法:

- 韵律记忆法:将词语编成儿歌,如“头头是道讲道理,步步高升真神气”

- 视觉联想记忆:用图画表现“炯炯有神”的眼睛、“津津有味”的吃相

- 情境游戏法:设计“词语接龙”游戏,要求后一个词语首字与前词末字押韵

进阶学习可引入成语典故,例如讲解“惴惴不安”时,结合《诗经·小雅》中“惴惴小心,如临于谷”的出处,既拓展文化知识,又增强记忆深度。

总结与建议

AABC式词语作为汉语的瑰宝,在低年级语文教育中具有不可替代的作用。教师应注重:

- 建立系统化教学框架,按语义类别分阶段教授

- 开发多模态教学资源,结合音频、动画强化记忆

- 设计阶梯式练习体系,从识记到创造性运用逐步提升

未来研究可进一步探索AABC式词语在双语教学中的迁移效应,以及其与儿童语言发展阶段的关联性,为语文教材编写提供更科学的依据。