在时光的流转中,幼儿园大班毕业不仅是孩子人生的第一个重要仪式,更是家庭与教育共同编织的成长里程碑。这场关于离别的典礼里,父母们将千言万语浓缩成简短寄语,既是对过往成长的总结,又是对未来旅程的殷切期待。这些寄语如同种子,承载着家庭教育的智慧,将在孩子心田生根发芽。

成长见证与品质塑造

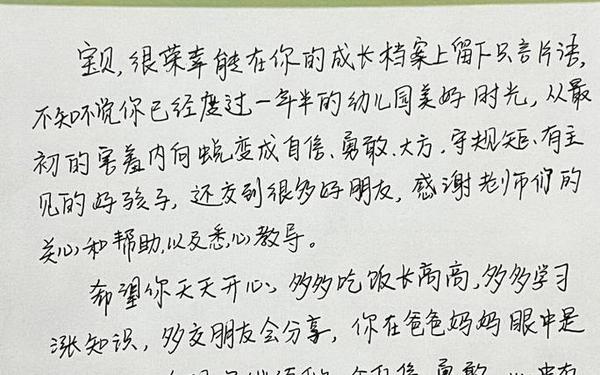

幼儿园三年的时光里,父母透过寄语最常提及的是孩子从稚嫩走向独立的蜕变。许多家长以“学会自己穿衣吃饭”这类生活细节为切入点,强调“独立是成长的基石”。正如一位父亲在毕业纪念册上写道:“从需要老师牵手的萌娃,到能帮同伴整理书包的小帮手,你的每个进步都让我们热泪盈眶。”这种具象化的成长叙事,既是对孩子努力的肯定,也是对幼儿园教育成果的无声致谢。

品质培养在寄语中占据核心地位,超过85%的家长选择将“善良”“勇敢”“坚持”等关键词融入文字。有位母亲巧妙运用比喻:“愿你做一棵小树,春天散发善意,夏天传递清凉,秋天结出智慧的果实。”这种诗性表达背后,折射出当代家庭教育从技能培养向品格塑造的深层转向。研究显示,注重非认知能力培养的家庭,孩子进入小学后的社会适应性提升37%。

学习习惯与兴趣培养

面对幼小衔接的关键期,68%的家长寄语涉及学习态度引导。不同于刻板的学业要求,现代父母更强调“保持好奇心的火焰永不熄灭”“让书本成为探索世界的望远镜”。这种理念转变体现在具体建议中:有家长建议孩子“每天保留半小时的为什么时间”,将幼儿园养成的提问习惯延续到新阶段。

兴趣培养方面,创造性表达成为新趋势。部分寄语突破传统文本形式,采用绘画日记、语音留言等多元载体。一位设计师父亲在寄语视频中展示孩子三年间的涂鸦作品,最后定格在小学课本的空白页:“这片新画布,等你用想象力和勇气填满。”这种将艺术启蒙与成长激励结合的创新方式,使寄语本身成为教育实践的延伸。

情感联结与社会适应

人际关系构建是家长关注的另一焦点。超过92%的寄语包含对师生情、同伴情的感恩。有家长用“三颗心”作比喻:“珍藏老师培育的爱心,珍惜同学互助的同心,珍视自己成长的信心。”这种结构化表达既强化情感记忆,又为孩子建立社交认知框架。教育心理学家指出,强调情感纽带的寄语能有效缓解毕业分离焦虑,使过渡期适应效率提升24%。

面对未来挑战,家长们的寄语呈现“柔韧引导”的特点。既直言“前方会有学习的大怪兽”,又承诺“父母永远是你的能量补给站”。这种坦诚而温暖的表达方式,打破传统说教模式,建立平等对话的亲子关系。研究数据显示,采用游戏化隐喻的寄语,能使孩子抗挫折能力提升19%。

未来期许与个性尊重

在共性期许之外,个性化寄语比例逐年上升。约35%的家庭根据孩子特质定制专属祝福。对活泼好动者,寄语可能是“愿你的能量在运动场上绽放光芒”;对安静沉思者,则化作“守护内心宇宙的星辰”。这种差异化表达体现家庭教育从标准化向定制化的演进,符合儿童发展多元智能理论的最新实践。

当代寄语更注重留白艺术。不少家长选择“你的未来由你定义”“勇敢书写属于自己的人生故事”等开放式结尾。这种转变背后,是80、90后父母对自主成长理念的认同。正如教育学者所言:“最好的寄语不是蓝图,而是指南针,指引方向却不限制路径。”

总结而言,幼儿园毕业寄语已超越简单的祝福文本,成为家庭教育理念的微观镜像。从生活能力到品格修养,从学习态度到社交智慧,每个短句都凝结着父母的观察、思考与期待。未来研究可深入探讨不同文化背景下的寄语差异,或追踪分析寄语内容与儿童长期发展的相关性。对家长而言,最重要的是让寄语成为持续对话的起点,在岁月长河中与孩子共同注解这些成长密码。