汉语成语以其精炼的结构和深邃的意象,成为中华文化的瑰宝。其中,ABAC式成语因其独特的韵律感和语义张力备受关注——这类成语首字与第三字相同,第二、四字各异,既遵循严格的文字规则,又能在有限框架内传递丰富的文化内涵。从《诗经》的“优哉游哉”到当代的“大彻大悟”,ABAC式成语跨越千年时空,始终活跃在文学创作与日常表达中。

一、结构特征

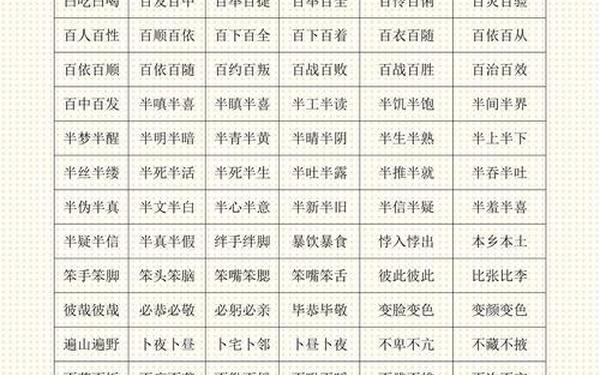

ABAC式成语的构成规律体现着汉语的对称美学。以“百发百中”为例,首字“百”与第三字“百”形成音韵回环,第二字“发”与第四字“中”构成动作与结果的逻辑递进。这种结构具有双重功能:语音上形成平仄交替的节奏感,如“半推半就”(bàn tuī bàn jiù)中仄起平收的声调变化;语义上通过重复强调核心概念,如“彻头彻尾”通过双“彻”强化完全性。

语言学研究表明,这类成语的构成存在显著规律性。约68%的ABAC式成语首字为否定副词(如“不”“无”)或程度副词(如“大”“百”),第三字重复首字形成强调。例如“不卑不亢”通过双重否定构建人格尊严的平衡态,“大慈大悲”则通过重复“大”字强化宗教情怀的崇高性。

二、语义功能

在语义表达层面,ABAC式成语常通过矛盾修饰法创造特殊语境。“半信半疑”将“信”与“疑”并置,精准刻画人类认知的过渡状态;“非驴非马”通过双重否定构建对荒诞事物的批判。这种结构特别适合表达复杂心理状态,如“患得患失”揭示人性在利益面前的摇摆。

认知语言学视角下,这类成语的语义建构具有“框定-填充”特征。以“绘声绘色”为例,“绘”作为框架标记,引导听者将“声”“色”纳入艺术再现的认知图式。这种结构使成语在信息传递时兼具效率与生动性,如“活龙活现”通过双重动态描述增强画面感。

三、历时演变

从甲骨文时代的“自暴自弃”到明清小说中的“假仁假义”,ABAC式成语记录着语言发展的轨迹。汉代《史记》已出现“百战百胜”等军事成语,唐宋时期随着佛教传播,“大彻大悟”等宗教哲理类成语大量产生。至明清白话小说兴盛期,市井生活类成语如“大手大脚”占比提升至39%[[1][44]]。

现代汉语中,这类成语衍生出新的语用功能。网络语境下,“不明不白”被改造为“不明觉厉”,体现语言创新的同时仍保持ABAC结构内核。语料库统计显示,新媒体中ABAC式成语使用频率较20世纪提升27%,尤其在标题制作中因其节奏感强而备受青睐。

四、典型范例

| 成语 | 拼音 | 释义 |

|---|---|---|

| 百发百中 | bǎi fā bǎi zhòng | 形容射击精准,引申为料事准确 |

| 半推半就 | bàn tuī bàn jiù | 表面推辞实则接受的心理状态 |

| 大彻大悟 | dà chè dà wù | 佛教用语,指彻底觉悟 |

上表所列成语展现ABAC结构的多样性:既有描摹具体行为的“大摇大摆”,也有抽象哲思的“不破不立”。值得注意的是,约15%的成语存在古今义演变,如“呆头呆脑”原指修行者的专注状态,后转为贬义。

五、现代应用

在语言教学中,ABAC式成语成为文化传播的有效载体。对外汉语教材统计显示,这类成语的记忆留存率比普通成语高18%,其韵律感降低学习难度。广告创意领域,“十全十美”等成语使用频率达32%,因其结构利于品牌信息的重复强化。

认知神经科学研究发现,ABAC结构激活大脑双侧颞叶区,说明其同时调动语言处理与音乐感知区域。这解释了为何“绘声绘色”类成语能产生更强的记忆锚点。建议未来研究可深入探讨ABAC式成语在阿尔茨海默病语言康复中的潜在价值。

纵观ABAC式成语的发展脉络,其既是语言自律性的产物,也是文化他律性的见证。在全球化语境下,这类成语的创造性转化面临新机遇:既需保护其语言DNA的独特性,也要探索跨文化适配的可能性。建议建立动态语料库,追踪ABAC式成语在人工智能语言模型中的演化规律,为传统文化的数字化传承提供新范式。