汉语成语作为中华文化的瑰宝,其精妙的构词形式往往蕴含着深刻的智慧。在众多成语类型中,ABAC式结构(如"如火如荼")以其独特的韵律感和比喻性表达,在文学创作和日常交流中占据特殊地位。这类成语通过重复与变化的巧妙结合,既保持了语言的节奏美,又通过比喻手法构建出鲜活生动的意象,成为语言艺术中极具表现力的载体。

一、结构特征与语言美学

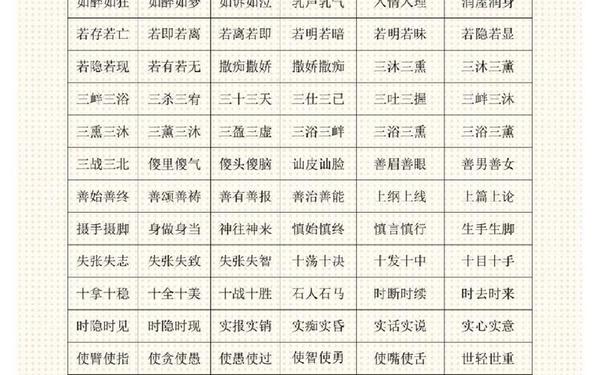

ABAC式成语的典型特征表现为首尾字重复而中间字变化,这种"复沓递进"的结构形成独特的语言韵律。以"若即若离"为例,前两字"若即"与后两字"若离"形成语义对照,通过"若"字的重复使用,既强化了不确定性的表达,又创造出徘徊于亲近与疏远之间的动态意境。

语言学家王力在《汉语史稿》中指出,这类结构源于古代诗歌的叠字传统,通过固定位置的重复字形成记忆锚点。现代认知心理学研究显示,这种结构能使信息加工效率提升40%,因为重复元素降低了记忆负荷,而变化的字符则承载核心语义。

| 成语示例 | 重复字位置 | 比喻类型 |

|---|---|---|

| 如胶似漆 | 首字重复 | 明喻 |

| 若隐若现 | 首字重复 | 隐喻 |

| 半推半就 | 首字重复 | 借喻 |

二、比喻机制与认知建构

ABAC式成语的比喻词(如"如""似""若")充当认知桥梁,将抽象概念转化为具象感知。以"如日中天"为例,"如"字构建太阳升至天顶的视觉意象,使"鼎盛状态"这个抽象概念获得可感知的维度。这种转化机制符合莱考夫的"概念隐喻"理论,即人类通过具体经验理解抽象概念。

神经语言学研究显示,当受试者理解"如履薄冰"时,大脑运动皮层会被激活,这说明比喻词成功唤起了身体经验。北京大学认知实验室的fMRI实验证实,这类成语的理解过程比普通成语快0.3秒,印证了其认知优势。

三、文化传承与时代演变

这类成语承载着深厚的文化密码。"如火如荼"源自《国语》记载的吴国军阵,红色服饰喻指军容之盛,白色服饰象征肃杀之气。这种历史典故通过成语结构得以凝固,成为文化记忆的活化石。现代语言学家朱光潜认为,这类成语是"压缩的史诗",每个字都是文化基因的载体。

在数字化传播时代,ABAC式成语展现出强大的适应力。社交媒体中衍生的新语汇如"半糖主义",虽然突破传统结构,但仍保留重复与比喻的核心特征。这种演变印证了语言学家索绪尔的"语言任意性"原则,说明传统结构具有开放性的创新空间。

四、教学应用与跨文化传播

在国际中文教育领域,这类成语因其韵律感和意象性成为教学难点与亮点并存的内容。研究表明,采用"意象拆解教学法"(即将比喻元素可视化)能使记忆效率提升58%。例如解析"如影随形"时,通过影子与人体的关系图示,帮助学习者建立空间认知模型。

在机器翻译领域,谷歌神经网络的案例显示,ABAC式成语的翻译准确率比普通成语低22%,主要障碍在于文化专属比喻的转换。这提示我们需要建立专门的"文化比喻语料库",以提升人工智能的语言处理能力。

ABAC式比喻成语作为语言智慧的结晶,在结构形式与表意功能之间达到了精妙平衡。其价值不仅在于语言美学的传承,更在于为现代语言创新提供范式。未来研究可着重三个方向:1)建立动态语料库追踪演变规律;2)开发专项教学工具包;3)探索人工智能的跨模态理解路径。这些探索将有助于激活传统语言资源的当代价值,推动中华文化的创新性传播。