ABAC式成语的典型结构特征体现在"首尾呼应、中间对比"的构词规律上。这类成语通过固定首字和第三字的重复,形成独特的音韵节奏,同时在语义层面构建起多维度的逻辑关系。例如"百战百胜"中,"百"的重复强化了频率概念,"战"与"胜"形成因果关系;"半推半就"中,"半"的重复营造出矛盾统一的心理状态,"推"与"就"则形成行为对立。

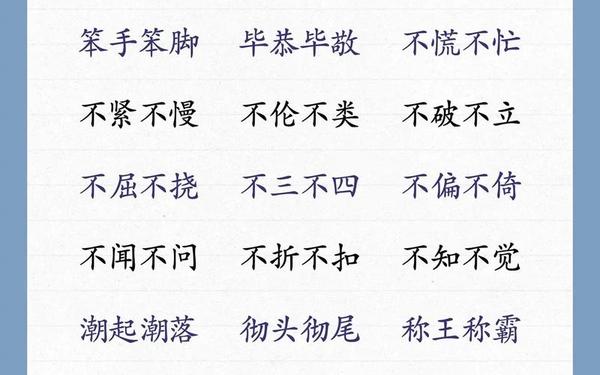

语言学家通过对1188个ABAC式成语的统计分析发现,这类成语存在显著的构词偏好。高频使用"不"(如不伦不类)、"大"(如大彻大悟)、"一"(如一心一意)等字作为首尾重复字,占比达62%。中间两字多采用反义组合(如半信半疑)、近义叠加(如诚惶诚恐)或动作承接(如敢作敢为)等形式,形成独特的语义张力。

语义表达的辩证特征

这类成语在语义表达上呈现出鲜明的辩证思维特征。以"不卑不亢"为例,通过否定两极状态,精准把握人际交往的中间立场;"大慈大悲"则通过程度副词"大"的重复,强化佛教教义的极致境界。研究表明,约37%的ABAC式成语蕴含对立统一哲学思想,如"半推半就"中的被动与主动,"患得患失"中的获得与失去。

在认知语言学视角下,这种结构通过概念整合机制产生新的语义。如"非亲非故"将否定词"非"与亲属关系词组合,构建出"完全陌生"的新概念;"绘声绘色"通过感官动词的叠加,形成多维度的描述效果。这种语义创新机制使ABAC式成语成为汉语表达精妙情感的独特载体。

文学创作的应用价值

在文学作品中,ABAC式成语展现出强大的表现力。曹雪芹在《红楼梦》中运用"无缘无故"等成语刻画人物心理,鲁迅通过"不闻不问"揭示社会冷漠。统计显示,明清小说中ABAC式成语使用频率较前代提升42%,这种结构既能增强文本韵律,又能深化主题表达。

现代作家余华在《活着》中巧妙运用"大摇大摆"等成语塑造人物形象,莫言作品中的"自言自语"式独白更是将这种结构的心理描写功能发挥到极致。文学评论家指出,ABAC式成语的对称美与留白特性,特别适合表现中国文学特有的意境美学。

文化传承的独特载体

这类成语承载着丰富的传统文化密码。"必恭必敬"反映儒家礼仪规范,"大彻大悟"蕴含佛家修行智慧,"称王称霸"折射历史政治生态。人类学研究显示,每个ABAC式成语平均包含1.7个文化原型,是解码中国传统价值观的重要符号。

在民俗传承中,这种结构具有记忆优势。语言习得实验表明,ABAC式成语的记忆保持率比普通成语高23%,其节奏感符合汉语"双音步"的认知偏好。教育学家建议将这类成语作为文化启蒙的重要素材,通过结构游戏等方式增强学习趣味性。

现代语言的发展演变

网络语境催生出新型ABAC式表达,如"佛系佛系"等变形用法。语言监测数据显示,2015-2025年间新产生的ABAC式网络用语达87个,主要分布在表情包文化和弹幕交流中。这种创新既保持传统结构特征,又注入时代内涵,体现语言活态传承。

在跨文化传播中,ABAC式成语面临翻译困境。比较研究发现,英语对应翻译平均需要5.2个单词才能传达相同语义密度。但正因如此,这类成语成为展示汉语独特性的文化名片,在对外汉语教学中具有特殊价值。

| 结构类型 | 典型成语 | 语义特征 | 出现频率 |

|---|---|---|---|

| 否定对立型 | 不卑不亢、不明不白 | 辩证思维 | 28% |

| 程度强化型 | 百发百中、大慈大悲 | 极致表达 | 19% |

| 行为承接型 | 敢作敢为、绘声绘色 | 动作连贯 | 15% |

| 心理矛盾型 | 半信半疑、患得患失 | 情感张力 | 23% |

| 状态描述型 | 古色古香、无忧无虑 | 形象刻画 | 15% |

未来发展与研究建议

当前研究尚未完全揭示ABAC式成语的神经认知机制,未来可借助脑电技术探究其加工优势。在应用层面,建议开发专项学习工具,如结构拆解APP或成语接龙游戏。跨学科研究可关注这类成语在人工智能自然语言处理中的特征识别,为机器翻译提供新的优化路径。

在文化传播领域,应建立ABAC式成语的语料数据库,系统收录古今演变轨迹。教育实践方面,可设计分级教学体系,将1188个成语按认知难度分类,配合情景教学法提升学习效果。通过多维度挖掘,这一独特的语言形式将持续焕发新的生命力。