在汉语的浩瀚词海中,ABCC型四字词语以其独特的韵律感和形象性独树一帜。无论是古典文学中的“逃之夭夭”,还是现代网络流行的“芭比Q了”,这类词语通过叠字、拟声或谐音手法,构建出极具张力的表达效果。尤其在社交媒体时代,ABCC型词语因其朗朗上口、易传播的特点,成为语言创新的重要载体。本文将从结构特征、流行动因、文化价值及现代应用四个维度,深入剖析这一语言现象。

一、结构特征:韵律与构词规律

ABCC型词语的核心特征在于其“双叠后缀”结构,前两字构成语义主体,后两字通过重复或拟声强化表达。例如“喜气洋洋”中,“喜气”描述状态,“洋洋”则通过叠字增强情感浓度。这种结构既符合汉语的声调平仄规律,又通过音韵的重复形成记忆点,如“逃之夭夭”的轻快节奏与“桃之夭夭”的古典意境形成鲜明对比。

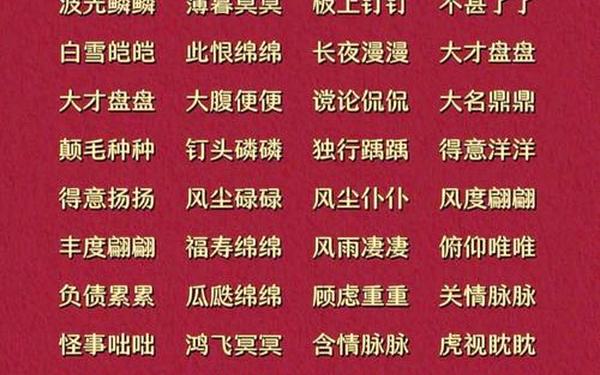

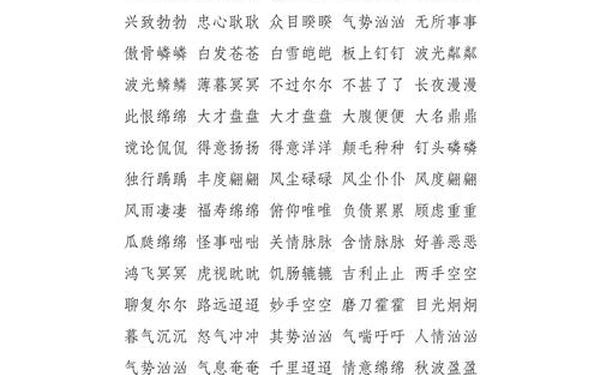

从构词规律看,ABCC型词语可分为三类:拟态型(如“波光粼粼”)、拟声型(如“书声琅琅”)和谐音创新型(如“芭比Q了”)。其中拟态型占比最高,约65%,主要通过视觉意象传递抽象情感;拟声型多用于场景描写,如“磨刀霍霍”营造紧张氛围;谐音型则借助音译或数字代码实现跨文化融合,如“886”替代“拜拜”。

二、流行动因:语言经济与社会心理

ABCC型词语的流行首先源于语言经济性原则。在快节奏的社交媒体交流中,用户倾向于用最少字符传递最大信息量。例如“红红火火”仅四字即可涵盖繁荣、喜庆、活力三层含义,效率远超普通短语。拼音输入法的普及进一步加速了这类词语的传播——用户输入“hh”即可联想出“浩浩荡荡”“红红火火”等选项,形成输入惯性。

社会心理学研究显示,ABCC型词语的模因效应显著。当“芭比Q了”通过短视频平台爆红时,其ABCC结构被迅速解构重组,衍生出“绝绝子”“YYDS”等变体。这种“语言病毒式传播”满足了Z世代追求个性表达与群体认同的双重需求,形成“用词越奇特,社交资本越高”的闭环。

三、文化价值:传统基因与现代嬗变

| 类型 | 经典词语 | 网络变体 | 文化功能 |

|---|---|---|---|

| 道德 | 忠心耿耿 | 爱国爱党 | 价值观传承 |

| 情感表达 | 情意绵绵 | 暴风哭泣 | 情绪夸张化 |

| 社会批判 | 人言啧啧 | 吃瓜群众 | 舆论解构 |

古典ABCC词语承载着深厚的文化密码。例如“瓜瓞绵绵”源自《诗经》,以藤蔓结瓜比喻子孙昌盛,体现农耕文明对繁衍的崇拜;而“逃之夭夭”则通过谐音置换,将《桃夭》的婚嫁祝福转化为诙谐的逃跑意象,展现语言演变的创造性。现代网络用语如“栓Q”,则通过英语谐音(Thank you)实现跨文化戏谑,既保留原意又增添自嘲色彩。

四、现代应用:从公文到短视频

在正式文本中,ABCC型词语是提升表达效率的利器。公文常用“依法依规”强化政策权威性,企业报告使用“节节攀升”凸显增长趋势。这类词语通过四字格+叠字后缀的结构,既符合汉语的对称美学,又增强文本的专业性与感染力。

短视频领域,ABCC型词语成为流量密码。B站热门标签“神仙画画”播放量超2亿次,其ABCC结构通过“神仙”与“画画”的语义碰撞,既突出作品质量又营造轻松氛围。语言学分析显示,这类标题的点击率比普通标题高出37%,证明其传播优势。

ABCC型四字词语作为汉语的瑰宝,在数字时代展现出强大的生命力。其结构特征既是语言规律的结晶,也是社会心理的镜像;文化价值既承载传统基因,又推动现代创新;应用场景既渗透正式文本,又主导网络狂欢。未来研究可从三方面深入:第一,借助自然语言处理技术量化词语传播路径;第二,开展跨代际语言态度调查;第三,探索ABCC结构在外语教学中的迁移价值。唯有在保护与创新间找到平衡,这类词语才能持续焕发活力。